То есть обеспеченный «низший средний класс» не является приоритетом в деятельности власти и неинтересен производителям товаров. Но есть еще сфера услуг, которая составляет минимум ¾ экономики США. Как работники «среднеклассовцы» здесь малоинтересны – зарплаты предельно низкие, а многие рабочие места вообще автоматизируются. Но вот как потребители – вполне. И если в супермаркете или кафе средний чек представителя «среднего класса» вряд ли сильно больше, чем у счастливого обладателя талона на продовольственную помощь или водителя автобуса – то в финансовом секторе сферы услуг ситуация другая.

«Средние» нужны банкам

Возможно, этот вывод уже делал кто-то еще – тот же Роберт Райх к примеру – но в доступных мне источниках я его не нашел. А ведь именно банкам – как кредитным учреждениям – выгодно существование «среднего класса» в его нынешнем плачевном состоянии. Людям, которым хватает зарплаты, незачем брать кредиты. Нищие и бедные может такие кредиты бы и брали – но им не дадут. А вот человек, который в состоянии весь заработок, кроме самого необходимого, отдавать в качестве процента по всевозможным займам для банка, как раз и есть наибольшая ценность для банкира.

Да, бедолагу силой вытащили из «зоны комфорта» – для банка данный факт не является значимым. А если вспомнить, что владельцами недвижимости и страховых компаний тоже зачастую являются банки, станет понятно, кто в первую очередь богатеет за счет обеднения, а в перспективе и вымирания некогда процветающего и численно растущего среднего класса США.

Это объективный, экономический вывод, но он не единственный. Вполне возможно, нынешней ситуации сопутствуют и субъективные причины из области психологии. 1% самых богатых понимает, что без «специалистов» – 15% «высшего среднего класса» – точно обойтись нельзя. А вот представители следующей социальной группы – 33% нижнего среднего класса – нужны ли они в университетах, благоустроенных коттеджных поселках, за ресторанными столиками?

Когда-то преуспевавший российский «шоумен» радостно заметил в момент кризиса 2008 года: «Ну наконец-то не все смогут ездить по улицам на такой же крутой автомашине как у меня». Потом, правда, он обанкротился и обнищал сам, но это уже детали.

Социальные лифты больше не работают

Еще один тренд в американском обществе отражает советская армейская пословица: «Сын генерала не станет маршалом: у маршала есть свой сын». Поскольку элитное образование во многом гарантия жизненного успеха, а мест в элитных университетах – ограниченное количество, лишние конкуренты в этих стенах особенно не нужны.

Тот же Роберт Райх в своем фильме констатирует весьма прискорбный для Америки факт: если в не самые богатые 1960-е годы учеба в Университете Беркли (он сам там читает лекции, поэтому и приводит пример) была бесплатной, то в 1990-е уже приходилось выкладывать символические $700 в год. А при Обаме, когда снимался фильм «Неравенство для всех», эта цифра выросла до $16 тыс.

Понятно, что люди из низшей социальной группы много раз подумают, прежде чем брать кредит на обучение. Тем более что в США (по информации The Chronicle of higher Education) более 317 тыс. человек с законченным высшим образованием, из них свыше 8 тыс. с ученой степенью, зарабатывают на жизнь официантами. 5 тыс. PhD работают швейцарами, 80 тыс. – барменами, а 18 тыс. – сторожами автостоянок. В целом 17 млн американцев с законченным высшим образованием, согласно сведениям американского ведомства по статистике труда, работают по специальностям, где требуется уровень образования ниже бакалавра.

Средний класс сходит с пьедестала

Таким образом, глобализация и научно-технический прогресс подточили «общество равных возможностей», которыми США позиционировали себя на протяжении всей своей истории. И вышибли табуретку из-под «среднего класса», который – если ничего не изменить – потихоньку сходит с пьедестала, который занимал в ХХ веке. То есть, повторит судьбу марксистского «пролетариата», ставшего обратно всего лишь «работягой» уже при Брежневе.

Этот тренд уже учитывает бизнес: Procter & Gamble и H.J. Heinz в начале 2000-х выпустили бюджетные версии самых ходовых для североамериканского рынка товаров – туалетного мыла и кетчупа, а ювелирный бренд Tiffany & Co прогнозирует падение спроса на недорогие кольца, притом, что продажи дорогих украшений и аксессуаров останутся стабильными. Вот новая реальность, в которой среднему классу в его привычной форме остается все меньше места даже на прилавках. Не так важно, сколько именно денег в год этот самый «нижний средний класс» будет получать – важно то, что на кольцо с бриллиантом все равно не хватит, пусть даже и не слишком дорогое.

Голливуд заметил обнищание «средних»

Реагирует на происходящее и Голливуд. В первом «Рокки» – действие происходит в 1975 году – видна американская бедность. Герой Сильвестра Сталлоне не жалеет времени на вышибание долгов размером – смешно сказать – в $200. Спишем на кризис и низкий социальный статус героя. Но в то же время и средний класс попадает в сферу интереса кинематографистов – в «Забавных приключения Дика и Джейн». Герои, условно говоря, еще вчера мечтавшие о собственном плавательном бассейне, претендуют на талоны для бесплатного питания и начинают грабить магазины.

Кризис вскоре кончается, но жизнь налаживается не вполне. Герой милого сериала «Альф» (1986 год) – госслужащий, которого никто не сокращает, и не ущемляет, но вот прокормить прожорливого инопланетянина и одновременно отдать дочь в колледж ему уже сложно.

Постепенно проблему крушения среднего класса начинают ставить жестче – я сказал бы, практически по советским лекалам. Вот очень слабый фильм «В компании мужчин» (перевод названия плохой, на самом деле «The Company Men», скорее «Люди компании»). Несмотря на звездный состав – Бен Аффлек, Кевин Костнер, Томми Ли Джонс – в прокате фильм провалился. Но сюжет любопытен, точнее одна из линий: еще вчера преуспевающий менеджер, потеряв работу, вынужден идти к своему тестю в разнорабочие – а тот и сам всего лишь бригадир строителей. И тоже, кстати, с трудом сводит концы с концами.

В завершение упомяну новый фильм с похожим на предыдущий названием – «A Family man» в переводе почему-то «Охотник с Уолл-стрит». Тут мы видим наконец-то торжествующего богача из верхних 5% – его играет Уиллем Дефо – и представителя нижнего среднего класса, который очень хочет улучшить свой статус (Джеральд Баттлер). Не имея никаких специальных стартовых условий, кроме большого желания разбогатеть, герой Баттлера напрягает все силы – и не достигает нужного результата. В кадровом агентстве – а именно им владеет богатый персонаж – не один десяток сотрудников, а шанс как-то «подняться» хозяин готов дать только одному из них. Почему конкретно не получилось в данном случае – неважно, важно само ощущение безнадежности, отсутствия социального лифта в современной Америке, которая когда-то была «государством равных возможностей».

Богатые богатеют, бедные беднеют

После небольшого в исторических масштабах перерыва – от Рузвельта до Никсона – вновь и похоже окончательно восторжествовало правило, зафиксированное еще в Евангелии от Матфея: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется». Или в переводе на государственный язык США «The rich get richer and the poor get poorer» – вроде бы так в сердцах выразился недовольный своими банкирами седьмой президент США Эндрю Джексон. Но те оказались людьми незлопамятными, и украсили портретом своего обидчика двадцатидолларовую купюру. Которая сегодня – деньги, даже для «среднего класса».

Поневоле вспоминается поздний, но догорбачевский СССР, в котором такие признаки «среднеклассовости» как квартира, машина, дача, отпуск на море, отсутствие долгов – были реально достижимы. Сравнивать с нынешней РФ смысла нет – отечественный «средний класс» здесь никогда и никому не был нужен даже на словах. Поэтому ограничимся США.

Если читателя интересует статистика по теме, ссылки на данные можно посмотреть в приложенном файле.

«Средние» нужны банкам

Возможно, этот вывод уже делал кто-то еще – тот же Роберт Райх к примеру – но в доступных мне источниках я его не нашел. А ведь именно банкам – как кредитным учреждениям – выгодно существование «среднего класса» в его нынешнем плачевном состоянии. Людям, которым хватает зарплаты, незачем брать кредиты. Нищие и бедные может такие кредиты бы и брали – но им не дадут. А вот человек, который в состоянии весь заработок, кроме самого необходимого, отдавать в качестве процента по всевозможным займам для банка, как раз и есть наибольшая ценность для банкира.

Да, бедолагу силой вытащили из «зоны комфорта» – для банка данный факт не является значимым. А если вспомнить, что владельцами недвижимости и страховых компаний тоже зачастую являются банки, станет понятно, кто в первую очередь богатеет за счет обеднения, а в перспективе и вымирания некогда процветающего и численно растущего среднего класса США.

Это объективный, экономический вывод, но он не единственный. Вполне возможно, нынешней ситуации сопутствуют и субъективные причины из области психологии. 1% самых богатых понимает, что без «специалистов» – 15% «высшего среднего класса» – точно обойтись нельзя. А вот представители следующей социальной группы – 33% нижнего среднего класса – нужны ли они в университетах, благоустроенных коттеджных поселках, за ресторанными столиками?

Когда-то преуспевавший российский «шоумен» радостно заметил в момент кризиса 2008 года: «Ну наконец-то не все смогут ездить по улицам на такой же крутой автомашине как у меня». Потом, правда, он обанкротился и обнищал сам, но это уже детали.

Социальные лифты больше не работают

Еще один тренд в американском обществе отражает советская армейская пословица: «Сын генерала не станет маршалом: у маршала есть свой сын». Поскольку элитное образование во многом гарантия жизненного успеха, а мест в элитных университетах – ограниченное количество, лишние конкуренты в этих стенах особенно не нужны.

Тот же Роберт Райх в своем фильме констатирует весьма прискорбный для Америки факт: если в не самые богатые 1960-е годы учеба в Университете Беркли (он сам там читает лекции, поэтому и приводит пример) была бесплатной, то в 1990-е уже приходилось выкладывать символические $700 в год. А при Обаме, когда снимался фильм «Неравенство для всех», эта цифра выросла до $16 тыс.

Понятно, что люди из низшей социальной группы много раз подумают, прежде чем брать кредит на обучение. Тем более что в США (по информации The Chronicle of higher Education) более 317 тыс. человек с законченным высшим образованием, из них свыше 8 тыс. с ученой степенью, зарабатывают на жизнь официантами. 5 тыс. PhD работают швейцарами, 80 тыс. – барменами, а 18 тыс. – сторожами автостоянок. В целом 17 млн американцев с законченным высшим образованием, согласно сведениям американского ведомства по статистике труда, работают по специальностям, где требуется уровень образования ниже бакалавра.

Средний класс сходит с пьедестала

Таким образом, глобализация и научно-технический прогресс подточили «общество равных возможностей», которыми США позиционировали себя на протяжении всей своей истории. И вышибли табуретку из-под «среднего класса», который – если ничего не изменить – потихоньку сходит с пьедестала, который занимал в ХХ веке. То есть, повторит судьбу марксистского «пролетариата», ставшего обратно всего лишь «работягой» уже при Брежневе.

Этот тренд уже учитывает бизнес: Procter & Gamble и H.J. Heinz в начале 2000-х выпустили бюджетные версии самых ходовых для североамериканского рынка товаров – туалетного мыла и кетчупа, а ювелирный бренд Tiffany & Co прогнозирует падение спроса на недорогие кольца, притом, что продажи дорогих украшений и аксессуаров останутся стабильными. Вот новая реальность, в которой среднему классу в его привычной форме остается все меньше места даже на прилавках. Не так важно, сколько именно денег в год этот самый «нижний средний класс» будет получать – важно то, что на кольцо с бриллиантом все равно не хватит, пусть даже и не слишком дорогое.

Голливуд заметил обнищание «средних»

Реагирует на происходящее и Голливуд. В первом «Рокки» – действие происходит в 1975 году – видна американская бедность. Герой Сильвестра Сталлоне не жалеет времени на вышибание долгов размером – смешно сказать – в $200. Спишем на кризис и низкий социальный статус героя. Но в то же время и средний класс попадает в сферу интереса кинематографистов – в «Забавных приключения Дика и Джейн». Герои, условно говоря, еще вчера мечтавшие о собственном плавательном бассейне, претендуют на талоны для бесплатного питания и начинают грабить магазины.

Кризис вскоре кончается, но жизнь налаживается не вполне. Герой милого сериала «Альф» (1986 год) – госслужащий, которого никто не сокращает, и не ущемляет, но вот прокормить прожорливого инопланетянина и одновременно отдать дочь в колледж ему уже сложно.

Постепенно проблему крушения среднего класса начинают ставить жестче – я сказал бы, практически по советским лекалам. Вот очень слабый фильм «В компании мужчин» (перевод названия плохой, на самом деле «The Company Men», скорее «Люди компании»). Несмотря на звездный состав – Бен Аффлек, Кевин Костнер, Томми Ли Джонс – в прокате фильм провалился. Но сюжет любопытен, точнее одна из линий: еще вчера преуспевающий менеджер, потеряв работу, вынужден идти к своему тестю в разнорабочие – а тот и сам всего лишь бригадир строителей. И тоже, кстати, с трудом сводит концы с концами.

В завершение упомяну новый фильм с похожим на предыдущий названием – «A Family man» в переводе почему-то «Охотник с Уолл-стрит». Тут мы видим наконец-то торжествующего богача из верхних 5% – его играет Уиллем Дефо – и представителя нижнего среднего класса, который очень хочет улучшить свой статус (Джеральд Баттлер). Не имея никаких специальных стартовых условий, кроме большого желания разбогатеть, герой Баттлера напрягает все силы – и не достигает нужного результата. В кадровом агентстве – а именно им владеет богатый персонаж – не один десяток сотрудников, а шанс как-то «подняться» хозяин готов дать только одному из них. Почему конкретно не получилось в данном случае – неважно, важно само ощущение безнадежности, отсутствия социального лифта в современной Америке, которая когда-то была «государством равных возможностей».

Богатые богатеют, бедные беднеют

После небольшого в исторических масштабах перерыва – от Рузвельта до Никсона – вновь и похоже окончательно восторжествовало правило, зафиксированное еще в Евангелии от Матфея: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется». Или в переводе на государственный язык США «The rich get richer and the poor get poorer» – вроде бы так в сердцах выразился недовольный своими банкирами седьмой президент США Эндрю Джексон. Но те оказались людьми незлопамятными, и украсили портретом своего обидчика двадцатидолларовую купюру. Которая сегодня – деньги, даже для «среднего класса».

Поневоле вспоминается поздний, но догорбачевский СССР, в котором такие признаки «среднеклассовости» как квартира, машина, дача, отпуск на море, отсутствие долгов – были реально достижимы. Сравнивать с нынешней РФ смысла нет – отечественный «средний класс» здесь никогда и никому не был нужен даже на словах. Поэтому ограничимся США.

Если читателя интересует статистика по теме, ссылки на данные можно посмотреть в приложенном файле.

up

up

yo

up

> Средний класс в Америке неуклонно беднеет.

Дальше не читал.

up

>Видимо, пора внимательнее приглядеться, как сегодня живут «типичные представители» среднего класса Соединенных Штатов – и не «бесятся ли они с жиру»?

Опушка, понимаешь ли, вот такое дело. В сравнении с россиянами, глодающими последний хер без соли, американский средний класс ДЕЙСТВИТЕЛЬНО бесится с жиру.

Поэтому ты не туда свою пасту принес. Тут люди на еде экономят, и облизиваются на образ жизни амерского даже не то чтобы офисного клерка, а обычного зассанного грузчика в волмарте с огромным домом в аризонской глухомани, да, машиной, дешевыми авиабилетами в любую туристическую точку США и т.д.

> год не ел чтобы узнать как там пиндосы загнивают

найс

Ну ясен хер что они беднеют с каждым годом, госдолг то на месте не стоит.

Исчезает, интересно, но я в России живу, где средний класс это фсб, и офицеры всяких силовых ведомств.

Интересно, кто такие посты пишет, лахта?хохлы? или просто ебанутый человек с говном в голове вместо мозгов ?

То есть статья пиздеж?

Или все таки беднеют?

Пока я только слышу в треде, что хуеве живут.

Или все таки беднеют?

Пока я только слышу в треде, что хуеве живут.

Как хочешь так и думай, тут каждый окутался в своем манямирке и отрицает неудобную информацию и отрицает реальность.

up

Все так, ещё 100-200 лет и скатимся в новое сорт оф средневековье.рашка уже

Загнивает. Ясно, понятно.

Пикетти - "Капитал в XXI веке" читни ещё (если осилишь, ибо книга большая, а стиль изложения довольно сух).

РРРЯЯЯЯЯ АМЕРИКА ВСЁ ГОСДОЛГ РАСТЁТ СРЕДНИЙ КЛАСС БЕДНЕЕТ ВСЕ ЗА ПУТИНА ААААА!!!

Благодарю.Нашел.

Этого не было в статье, и я нигде это не намекал.

1

2

Напиши: "путин - убийца и вор".

На провокации не ведусь, товарищ майор.

Доллар уже всё! Это давно известно. Хороший инсайд, жму класс. Так победим!

Так так, что там у нас? ПИНДОСЫ ЗАГНИЛИ И ХИТРЫЙ ДОЛЛАР ВСИО?

12

Хохол, ты чего так подгорел?

32

Попахивает Хазинщеной.

2001 Михаил Хазин «От имени и по поручению "большевиков". Я не думаю, что у денежных властей США остались рыночные механизмы поддержания рынков.»

2003 - Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Закат империи доллара и конец "Pax Americana".

2008 Михаил Хазин: «Америка рухнет, а Россия очистится»

2009 М. Хазин: США обречены, через 5-6 лет их ждёт неминуемый распад

2009 Выступая перед уральскими бизнесменами, Хазин прогнозировал, что существующая сегодня мировая экономическая система неизбежно рухнет, средний класс прекратит своё существование, ВТО развалится через 2-3 года

2009 Хазина «Через три года в Восточной Европе начнется голод»

2013 Хазин - Дефолт США - Пыня и его Кризис

2016 Михаил Хазин: Доллар по 100 и Крах США!

2016 Михаил Хазин: крах банковской системы США (и мира) неизбежен 23.10.2016

2016 Михаил Хазин - При Трампе возможен крах ДОЛЛАРА и США!

2017 Михаил Хазин ДОЛЛАР СИЛЬНО ВЫРАСТЕТ ОСЕНЬЮ РУХНЕТ МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

ОП, ну ты же понимаешь, что это пропаганда?

- -

Это тоже?

Это тоже?

Чья? И зачем?

ща набегут питухи типа

и будут обвенять тебя в фотошопе, лахте, ольке итд

>Если в Вашингтоне вы обратитесь к человеку, который зарабатывает $100 тыс. в год, со словами: «Приятель, да ты богач», вы его точно приведете в бешенство

Ну хуй знает, открыл сейчас сайт по заказу пиццы в Вашингтоне. Пицца стоит 10-20 долларов, как в вонючей рашке. Очевидно, что для Америки 100 тысяч долларов в год это далеко не самая лучшая ЗП, но я бы не стал так убиваться и приходить в бешенство.

Тред на этом прямо можно и закрывать.

А ты в юмор не умеешь?

Ты и есть лахта и олька

Лахтопетух, плз.

докажите что я не лахта, придурки блять )

два довна

кому ты нахуй нужен, тут такой дрисни каждый день валом

> )

Normalno долбит-то хоть?

Высказалось говно )

Твою мамку, нормально.

Все по классике, на спине твоего деда )

Ну как чья, совковая, про загнивающий запад. Чтобы нищие раборашки не завидовали богатым американцам, жили в нищете и не рыпались.

Вау, средний класс за 50 лет снизился аж на 8%, ну всё, теперь точно жагнивают) Есть некая небольшая тенденция в пределах нормы, в США за это время серьёзно подросла социалочка, а за счёт кого? За счёт среднего класса. В этом нет никакого катастрофического падения или угрозы, как это пытается преподнести пропаганда.

Так совок рухнул, можно грабить по полной, че теперь боятся?

Лахта с замашками пикабушника, можешь дальше не писать

воу воу )

Каспаров и Шендерович - убийцы и лохи.

мигранты

>Вау, средний класс за 50 лет снизился аж на 8%, ну всё, теперь точно жагнивают)

Стадия отрицания, сообщите когда будет стадия принятия.

Для дурака специально, большую статью притащил на инглише, нет опять врети, только выиграли. Реверспидорашка плиз.

Оп, ты не там тему создал. Местные политачеры ВЕРЯТ, что в Америке все идеально, и факты для них - ничто. Даже пруфы самих американских министерств будут встречены визгами РАШКА ПАРАШКА +15 ЛАХТА. Они хотят верить, потому что для них святая идеальная непогрешимая америка - единственный луч света в их жизни. Этакая надежда на лучшее будущее - ЕЩЕ ЕСЛИ ПРИЖМЕТ В РАШКЕ, ВСЕГДА МОЖНО СВАЛИТЬ В АМЕРИКУ. А ты своими ниприятными пруфами лишаешь их этой последней надежды.

дурачок умеет в гугл! Аплодисменты!

Ты такой крутой! Научи!

Либераха/хохол на 57 посте смог в гугл.

Чот проиграл.

Икорка, ты?

А в чем юмор?

Просто надо нести видео с конкретными бомжами и самой низовой прослойки, чтобы понять масштабы.

В точку.

Зерно истины в этом свинарнике.

Проход в хохлы и попытка семенства, -15

Лень цитировать, там выше какие-то визги были на эту тему.

Сразу на личности, даже не пытался в дискуссию )

Семен это ебарь твоего отца )

Хохол это мать твоя шлюха лол

Бля, эти педики меня обвнияют в лахте, хотя сами пытаются дискуссию сорвать в какое то шапито.

Я хуею.

Я хуею.

Дискутировать с тобой на пикабушечке будут, дырочка Тут только ссать тебе и Володину в рот

Проиграл с того как твои начальные попытки быть объективным и серьёзным скоропостижно рухнули, лол. Надеюсь куратор спишет с тебя процент премии.

Ты дурачок?:)

Протри глазки, в самом верху моего поста фраза:

Политач, год не ел, копил на подписку на одном сайте.

Какая тут серьезность, а ты повелся питушок ))

хуею с даунов, ведутся на всякую хуету хаха

но ты - госдеповский петушок защищающий своих хозяев.

Этот походу больше по вк и пикабу, сюда случайно попал

Ну а это просто жирно

>Врёти

бля чота с треда проигрываю люто

12

13

Ты слишком мало ставишь скобочек и смайликов - не особо убедительно показывашь, что тебе наплевать, лол.

14

Зачем столько текста? Для пропаганды и запудривания мозгов?

Ты напиши сжатую проверяемую инфу, например:

Для жизни в рашке в мухосранске 1 чел. 1 мес. требуется:

- 20к на еду (еда минимального качества, без похода по кафе и ресторанам, под самостоятельное приготовление)

- 20к на жильё включая оплату потреблённых услуг (халупа 3х8 метров, совмещ. с/у, не на самой окраине, "средний" район)

Еда и жильё такого же класса в Америке будет стоить столько же. Если американец покупает более качественную еду и живёт в более качественном жилье, он платит больше. Но блять, можно и в 10-ти этажном пентхаусе жить, тогда тебе и 1млн. в год не хватит.

> Политач, год не ел, копил на подписку на одном сайте.

> приносит 100 раз обоссаный высер 10 или 11 года

Опять запад загнивает, лол.

Году в 2011-м, емнип, эйчар из корейской конторы показввала региональные зарплатные коэффициенты для топов. Коэффициент для России был выше, чем для США. Sapienti sat.

Году в 2011-м, емнип, эйчар из корейской конторы показввала региональные зарплатные коэффициенты для топов. Коэффициент для России был выше, чем для США. Sapienti sat.

да да мое сердце обливается кровью

я плачу

мой пукан горит

мамке бегаю жаловаться каждые 5 минут

смотри без смайла в этот раз, я на полном серьезе

говно

О, я вспомнил где я видел такую манеру общения как у ОП-а.

Нет, не в пятом классе Так в середине десятых беседы вели неймфаги в музаче.

Нет, не в пятом классе Так в середине десятых беседы вели неймфаги в музаче.

Иди нахуй, пропагандон, любой американец живёт раз в 10 лучше, чем раборашка, статью себе в жопу засунь. Спасибо.

Очевидно, что США нуждается в политике изоляционизма, следовательно Трамп 2020 - это не влажные мечты альтрайтов. США следует прикрыть лавочки НАТО в Европе или отдать их в полное распоряжение странам участникам. Да и вообще все у них будет заебись и отдельные энтузиасты найдут пути решения проблемы отличные от левацкого "отнять и поделить"

В очередном приближающемся десятилетии благополучие множества стран теперь будет зависеть исключительно от самих жителей. Т.е. ни на какое вмешательство США в случае прямого конфликта Украины и России, например, не стоит надеяться хохлам в первую очередь

Ну и российской оппозиции тоже теперь придется ебаться с пынькой в одиночку. Будущее России в общем то зависит теперь только от нас самих. Можно воевать на пораше и раз в полгода садиться на бутыль по команде Сисяна или вести реальную политическую борьбу, не взирая на административные палки в колесах, путающихся под ногами мусоров и визжащих лахтонасекомых в комментариях

Почему? Потому что противоречит твоим хотелкам?

а можно источник, что это 10го или 11го года выпуск?

ITT

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФА: АМЕРИКА СТРЕМИТЕЛЬНО НИЩАЕТ И СКОРО СДЕЛАЕТ ВСЁ, ГОСДОЛГ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, А ДОЛЛАР УЖЕ ПОЧТИ ПРОСТО БУМАЖКА

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФА: АМЕРИКА СТРЕМИТЕЛЬНО НИЩАЕТ И СКОРО СДЕЛАЕТ ВСЁ, ГОСДОЛГ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, А ДОЛЛАР УЖЕ ПОЧТИ ПРОСТО БУМАЖКА

Роботизация подкосила рабочий класс, такие дела, пидорашка.

я скинул это сюда чтобы послушать мнение других

хуя у тебя припекло ты в аналитику ударился

Даже если загнивает, как это ебет пидорашек? Они правда не понимают, что если запад загниет то их будет ебать Китай?

Или эти как в совке, не нравится жить в говне? А вот у них там негров линчуют

Есть мнение, что ты сосешь хуи

> а можно источник

Не можно. Но именно в то время красножопые пидорашки носились со статейкой о снижении доходов среднего класс в США, только долбоёбы не удосужились прочесть саму статейку, в которой было написано, что происходит разделение среднего класса на более многочисленный верхний и менее многочисленный нижний.

Ты опять своей пьяной мамки наслушался?

Ичсх, в статье нет ни слова, что америка загнивает, а вот россиюшка-то ухххх!, обсуждаются чисто объективные проблемы американского капитализма. И все равно весь тред полон проходов в москали. Какие же порашники дегенераты, пиздец просто.

I have no comments.

Братан )))

ржу чот

16

>подкосила рабочий класс

Это статистика по среднему классу.

Забыл проход в хохлы/либерахи -15

> Это статистика по среднему классу.

Квалифицированные рабочие это тоже средний класс, долбоёб, особенно в 60-е - начало 70-х

> I have no comments.

Молодей, читай АНАЛитику всяких беспруфных петухов дальше.

>> а можно источник

>Не можно.

Тебя не хочу читать, пруфоф ты не принес.

>Квалифицированные рабочие

Долбоеб, квалифицированные рабочие попадают под сокращение в самую последнюю очередь и то в случае ликвидации производства.

>Даже если загнивает, как это ебет пидорашек?

Успокаивает. Везде говно, везде баре лютуют, только еще нкгров линчуют и собаки воют. Так проще преодолевать трудности и есть говно.

> пидорашка познает мир

Долбоёбушка, такие вещи, как конвейер и робот решают именно квалифицированного рабочего, потому что сводят его труд до того уровня, на котором он может выполнятся низкоквалифицированным рабочим.

>А вот у хохлов русни

2015 год, а не 10 или 11

Подписался на заказные статейки ))0 найс

>как конвейер и робот решают именно квалифицированного рабочего

Ты явно туповат, т.к. конвейер был изобретен еще Фородом, сейчас мы переходим к постфордианской модели экономики.

Робот не может заменить квалифицированного рабочего, т.к. именно им этот робот и обслуживается, именно на такого рабочего перекладывается труд который не может быть выполнен роботом, робот вытесняет низкопроизводительный и неквалифицированный труд.

А это и не та статья, но смысл в ней тот же.

> сейчас мы переходим

> речь о 70-х года

> Робот не может заменить квалифицированного рабочего

Смотри, долбоёб: робот заменяет, условно, 10 квалифицированных специалистов, но требует 1 квалифицированного для обслуживания.

> робот вытесняет низкопроизводительный и неквалифицированный труд.

Посмотри на любой конвейер на автозаводе, кукаретик ёбаный, роботы всю работу, требующую высокой точности.

>Смотри, долбоёб: робот заменяет, условно, 10 не-квалифицированных специалистов, но требует 1 квалифицированного для обслуживания.

Пофиксил.

>Посмотри на любой конвейер на автозаводе, кукаретик ёбаный, роботы всю работу, требующую высокой точности.

Хоспади, какой дурачек, ты хотя бы раз производство в своей жизни видел не на картинке?

> робот заменяет, условно, 10 не-квалифицированных специалистов

> Хоспади, какой дурачек, ты хотя бы раз производство в своей жизни видел не на картинке?

https://youtu.be/8QDw1bvHIqM

Бывает, сочувствую.

>Если в Вашингтоне вы обратитесь к человеку, который зарабатывает $100 тыс. в год, со словами: «Приятель, да ты богач», вы его точно приведете в бешенство, – предупреждает Рик Эдельман.

Это действительно так? Неужели в США в столице реально не прожить на 8к бачей в месяц? Это же полляма рублей, Москва дорогущий город, очень дорогой, но на полляма в месяц можно вполне себе шиковать и быть явной верхушкой среднего класса.

Че, опарыш порашный, обосрался, но просто заткнуться не можешь?

>пикабушечке будут, дырочка Тут только ссать тебе и Володину в рот

Зато это тонкота.

ОП, а в чем тайный смысл твоего высера тухлой пастой сюда? Типа показать, что в США не все хорошо? Ну ок, адекватные люди и так это понимают. Я тебе открою секрет - адекватные люди всегда что-то сравнивают с тем что имеют и в данном случае эта паста вообще никак не влияет на восприятие реальности или бедственного положения в стране проживания анона (в основной массе). По-этому твой высер выглядит как попытка лахтодырок топить за питуна (ну извини если обидел и это не так - я объяснил почему это так выглядит). Всем похуй на эту статью и большинство все равно хотели бы уехать жить в сша. Ну а крах сша тянется еще с начала 70-х и все никак, а знаешь почему?

Во-первых, там нет никакой "проблемы".

Есть некое явление, что за последние 50 лет американский капитализм стал немного социализмом. И если уж так говорить - "проблема", то в таком случае это проблема не капитализма, а социализма, потому что наблюдаемое небольшое перераспределение это результат роста социалочки. Безудержный рост социалочки может привести к настоящей проблеме, но Трамп встал на стражу этого. Но опять же, при чём тут капитализм, если возможная проблема может образоваться из-за избыточного социализма?

>смотрю в книгу вижу фигу

хуй знает что вы на ОПа накинулись. Россиюшке до такого загнивания конечно еще лет 100 пилить, но это не отменяет факты.

Что то неладно в американском королевстве, интересно же обсудить.Выяснить причины, перспективы.

От себя..Считаю что во всем виноват велфер, и прожорливая военка, прокормить этих двух мастодонтов американское общество без потерь уже не может.В европке ситуация получше для среднего класса, так как там только велфер

Что то неладно в американском королевстве, интересно же обсудить.Выяснить причины, перспективы.

От себя..Считаю что во всем виноват велфер, и прожорливая военка, прокормить этих двух мастодонтов американское общество без потерь уже не может.В европке ситуация получше для среднего класса, так как там только велфер

>прожорливая военка, прокормить этих двух мастодонтов американское общество без потерь уже не может

Так это же производство, а производство всегда хорошо, это позволяет капиталу остаться в стране и расти. Сюда же плюсом рабочие места, существенная кооперация и налоги.

Оборонка кажется и существует в США, для стабилизации экономики, вот когда там бомбанет, вот тогда и доллару поплохеет.

Ответьте на вопрос, знающие аноны. Неужели Вашингтон настолько дороже Москвы и за счет чего?

Да он тралит же, ну еб твою мать!

Это перенаселение или что нахуй? Еще 100 лет назад в асасай можно было попасть просто купив билет, 200 лет назад можно было за нихуя получить эн гектар земелюшки БЕСПЛАТНО, отстреливать индейцев ЛЕГАЛЬНЫМ ружьем, выращивать кукурузу и иметь 10 детей в семье, каждый день КУШАТЬ ФЕРМЕРСКОЕ МЯСО, стейки ТОЛЩИНОЙ В ДВА ПАЛЬЦА. Мне таки кажется что в современном мире плебов ставят раком на уровне средних веков, в пидорахе: налог 50% УПЛОТИ, в армейке барщинку ОТРАБОТАЙ, в ларьке не торгуй, в наших ГИПЕРМАРКЕТАХ ПОКУПАЙ. Это пиздос, простого ивана щемят под шконку, а ивану там как раз! Отсюда и глобальное падение рождаемости в развитых странах, личинку содержать охуеешь, а для среднего пидорахена личинка означает говяжьи анусы и маспо под водочку в течении лет десяти минимум. Что за хуйня, где технологическая сингулярность, чтоб нихуя не делать а все есть?

>Но опять же, при чём тут капитализм, если возможная проблема может образоваться из-за избыточного социализма?

Ух ты, да это же живая рыночкоманя.

13

Подзалупный пидор обоссан. Как же легко детектить путинских уебков.

Цикличность скорее...

Медицину забыл. Там вроде 17% от ВВП на нее уходит. Что, мягко говоря, дохуя.

Долбаеб, здесь аноны в США живут и с пруфами показывают цены в своих магаззах, с пруфами показывают, что зп у них с каждым годом увеличивает. Один анон показывал пруф, что в час у них хзп с каждым годом будет расти. У них план расписан на 5 летку, дебил. А верить какм-то статьям пидорахами написанным... ты долбаеб короче

>Сравнивать Вторую Мировую с разборками нациков-подростков и кучкой бомжей

Ты не выкупаешь смысл фраз и той сути к которой они ведут? тут никто ничего не сравнивал.

Налоги, жилье, медицина, детский сад личинкам (от $1500/месяц за личинку) ,етц етц етц.

Просрочка из волмарта действительно бывает даже чуть ниже чем в пятерочке, все остальное - кратно

дороже.

Ну да, средний класс умирает, потому что дееспособное население США богатеет, а тупые долбаебы становятся нищуками, все правильно)

Да, это плохо, что увеличивается разница в доходах, но тебя это ебет, ты в россии живешь, жрешь капусту, пока подпынники едят котлеты, в среднем это голубцы

Да, это плохо, что увеличивается разница в доходах, но тебя это ебет, ты в россии живешь, жрешь капусту, пока подпынники едят котлеты, в среднем это голубцы

>ВРЁТИ! ТОЛЬКО РАСТЕТ! НА ГРАФИКЕ ВИДНО!

>11 миллионов долларовых миллионеров сша

>против 130 тысяч в рф

Да уж беда, станет 10.5 миллионов миллионеров, как мы жить то будем? Ты бы о своей стране побеспокоился где 99% за чертой бености живёт по меркам развитых.

21

Да ты обсерился уже, сиди обтекай

Надо освежить тред

Ору блядь. Что ж ты делаешь, содомит.

>20к на еду (еда минимального качества, без похода по кафе и ресторанам, под самостоятельное приготовление)

Чот в голос. За 20к в месяц в мухосрани можно исключительно в ресторанах столоваться, завтраком(100-150р), обедом(300-400р) и ужином(150-200р).

20к, если их тратить в гипермаркетах вроде Ленты/МЕТРО на еду минимального качества(не говяжьи анусы, а макароны берешь Макфу, не Бариллу) это на семью из троих человек.

Халупа это <10k. 20k это нормальная однушка без изысков довольно близко к центру означенной мухосрани

А че, барилла хуевые макароны считаются?

>а макароны берешь Макфу, не Бариллу

Доширачники совсем обезумели.

Это не пиндосы загнивают, это глобальные тенденции как бы. В пидорахии всё ещё хуже, в европе мидкласс тоже вымирает.

Ща период смены технологического уклада, волна в начале рецессии, кризис перепроизводства, хуё-моё. Опять пизданёт сорт оф великая депрессия с войнушкой в эндшпиле, потом снова всё переебётся и новый мидкласс расти начнёт.

>- 20к на еду (еда минимального качества, без похода по кафе и ресторанам, под самостоятельное приготовление)

Проиграл.

На 15к жру как царь, красную рыбку мясо каждый день вино раз в неделю итд.

На 20к можно каждый день в ресторане питаться.

>а счет чего?

Норм мед страховка 1200$ в месяц.

Интернет 70баксов в месяц.

Телефон 50баксов в месяц(4гига в месяц).

Аренда жилья - от 900баксов в месяц(в гетто с неграми) нормальное 1300-1600 в месяц.

Налоги - от 8к сразу отбавляй 35%.

Еше по мелочи набегает всякое. В итоге, из 8к у тебя остается чистыми на руках 1.5к максимум. На них еше еды надо закупать и бензин.

обосрался с едаков. Ем на 4500-5000 в месяц, и мясо и есть и разные овощи. ДС! (и я не шчу

Не увидел почему-то в ОП-посте призыва подписаться на секретный Телеграм-канал инсайдеров, где скоро будет вход за пол-битка. Иначе на что бля копил ОП?

Олсо, не читал эту художественную хуиту - если кому надо, все это можно прочитать совершенно бесплатно в обзорах макроэкономики, регулярно публикуемых аналитическими департаментами UBS, Citi, Barclays, Goldman Sachs и прочих Сбербанков. Совершенно бесплатно, на английском языке, с качественными пруфами и без журнализма и сомнительных выводов за читателя.

Олсо, не читал эту художественную хуиту - если кому надо, все это можно прочитать совершенно бесплатно в обзорах макроэкономики, регулярно публикуемых аналитическими департаментами UBS, Citi, Barclays, Goldman Sachs и прочих Сбербанков. Совершенно бесплатно, на английском языке, с качественными пруфами и без журнализма и сомнительных выводов за читателя.

>Ем на 4-5 к рублей в месяц

>Обосрался

Выбери что-то одно

Простите, а что это за ресторанный ужин за 200 рублей? У вас там в зажопинсках рабочую столовую завода рестораном считают? (мимо дс горячее съедобное блюдо в ресторане от 500, без салатов или компотов)

Да, блять, врети. Сколько населения в США было в 74-м и сколько сейчас? Умножь на соответствующий процент, и у тебя, пиздоболина, получится, что численность среднего класса растет.

Ебать ты даун. А ничего, что численность бедных выросла еще больше?

>мимо дс

Вот и уебывай, в дс же все дорого.

А ничего, что беднота рожает по 5 детей, которые, зачастую, яблоко от яблони? А ничего, что за это время понаехало миллионы мигрантов из жоп 3-го мира? Которые тоже рожают по 5 детей? Тут речь шла про то, что средний класс вымирает, однако его численность как раз растет.

>А ничего, что за это время понаехало миллионы мигрантов из жоп 3-го мира?

В счет не идут. Ибо считаются только граждане. Мигранты могут понаехать только как высоквалифицированные специалисты (дохуя получают) которые потом становятся гражданами. Либо нелегалы - не граждане, значит не считаются.

>Либо нелегалы - не граждане, значит не считаются.

Дети, рожденные на территории США, граждане по рождению.

>Мигранты могут понаехать только как высоквалифицированные специалисты

Как беженцы. Тем более, в 80-е - 90-е попасть туда и легализоваться было несложно. Рефьюджис вэллкам и до сегодняшних дней работало неплохо, пока Трам не прикрыл лавочку.

>понаехали мигранты и уменьшили средний класс

Проблемы рыночка комиссара не ебут.

Ну отлично. Леваки сначала выступают за больше пособий, потом за больше бедных несчастных беженцев, потом беднота плодит больше детей и не работает, чтобы выжать из государства больше пособий. Потом дети живут так же, как и родители. Потом леваки выступают за еще большие пособия для нищеты, за бесплатную медицину для нищеты. И потом леваки же кричат КОКОКОК ДОЛЯ СРЕДНЕГО КЛАССА ПАДАЕТ, БЕДНЫХ МНОГО В СТРАНЕ РЫНОЧЕК ВИНОВАТ. Нормально, чо. Правильно Пиночет поступал с левачьем.

>потом за больше бедных несчастных беженцев

Стоп, но ведь они едут чисто по-рыночному, туда, где лучше. Кстати, у тебя ошибочка: не беженцы, а просто мигранты. В сшашке беженцев совсем мало, они в европку едут в основном.

>В сшашке беженцев совсем мало, они в европку едут в основном.

Сейчас - да. На графике цифры идут с 1974 года.

>Стоп, но ведь они едут чисто по-рыночному, туда, где лучше.

Страна не обязана их принимать.

>Сейчас - да. На графике цифры идут с 1974 года.

Вот и доказывай, что из-за мигрантов средний класс уменьшился.

>Страна не обязана их принимать.

Но никакой госрегуляции тут нет.

>средний класс уменьшился.

Численность его выросла.

>Но никакой госрегуляции тут нет.

В Америке нет госрегуляции?

КАРИОЧЕ ВОТ

1. Кто не согласен со мной тот Лахта, я всегда прав потому что либераха.

2. Нельзя барина из сша обижать.

3. Можно быть патриотом только сша, ну или Украины.

4. Если барин делает что то неправильно то надо его оправдывать.

5. На жападе живут как в кино голливудском, домики эти вот и капитан Америка, а нигеры и латиносы это все фотошоп из мосфильма.

>Численность его выросла.

Как и численность бедноты.

>В Америке нет госрегуляции?

Госрегуляции в сторону увеличения количества мигрантов - нет. Наоборот, государство с ними борется.

???????????

>Халупа это <10k. 20k это нормальная однушка без изысков довольно близко к центру означенной мухосрани

Я живу в однушке примерно в 300-400 метров от границ центра ("Старый город" средневековых времен) и в километре от самого центрального центра, и плачу 8 косарей всего. За 20к я хуй знает- может, даже 3ку найдешь не

в центре, естественно

мимо 200к мухосрань, областной центр

>Я живу в однушке примерно в 300-400 метров от границ центра

Ты в своей однушке живешь или снимаешь?

Просто никак не могу понять: если ты живешь в 200к мухосрани, то скорее всего там родился, в таком случае зачем вообще отдельную халупу снимать? А если понаехал, то зачем в такое говно?

Написал же- плачу 8 к, снимаю. А почему снимаю? Потому что не хочу с родителями жить в 25 лет, всё просто. У меня ещё сестра есть, мы бы вообще там всей толпой охуели. А так родители отдельно, я отдельно и сетруха отдельно.

ну чо там

Вот попалась интересная статья, про средний класс.

Буду кидать сюда. Коменты велком.

Конец американской мечты: в США исчезает средний класс

Средний класс в Америке неуклонно беднеет. Механизмы, которые поддерживали его финансовое благополучие, больше не работают.

В канун двухсотлетия «основоположника» Карла Маркса в очередной раз убедился в его правоте: неумолимо влияние законов экономики на жизнь людей. Разумеется, это не его хрестоматийные тезисы о величии пролетариата и вреде предпринимательства. Другие, но также неумолимые экономические законы привели к достоверно грустным фактам: в развитых экономиках неуклонно снижается численность «среднего класса». Эти факты отмечают все социологи, но никто их пока не объяснил – по крайней мере, в публичном пространстве российского интернета.

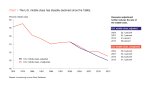

Для идеологов рыночной экономики 1950-1960-х годов этот самый «средний класс» представлялся чуть ли не основой капиталистического образа жизни, эдаким «пролетариатом» в марксовском восторженном смысле свободного мира. В 1960-1970-е численность оного «среднего класса» в США приближалась к 2/3 трудоспособного населения (80 млн из 130 млн), и жили эти люди в общем-то неплохо, причем год от года все лучше и лучше. Видимо, случайное совпадение, но доля «среднего класса» в общем доходе населения США также составляла около 60%, и этот показатель имел тенденцию к увеличению.

Нынешний «средний класс» уже может похвастаться в лучшем случае 43% доходов. Что выглядит просто смешным, если упомянуть, что «богачи» – а их по традиции насчитывается не более 5% населения – увеличили свою долю в доходах Америки с 20% до 50% практически. Более того, сам «средний класс», численность которого пытаются исчислять из формальных критериев дохода в тысячах долларов в год, стремительно беднеет – даже в абсолютных цифрах среднего дохода. (С 2001 по 2014 годы, к примеру, снижение доходов составило 4%, то есть около $2 тыс. в год, при значительном росте цен на все без исключения). Но официальную цифру нижней границы принадлежности к среднему классу – что-то около $45 тыс. годового дохода – можно смело забывать.

«Если в Вашингтоне вы обратитесь к человеку, который зарабатывает $100 тыс. в год, со словами: «Приятель, да ты богач», вы его точно приведете в бешенство, – предупреждает Рик Эдельман, финансовый консультант в корпорации Fairfax, автор книги «Обычные люди, необычные капиталы». – В столице такой доход не позволяет ни оплачивать обучение детей в колледже, ни даже откладывать на собственную старость».

Что же произошло за эти неполные 50 лет? Рассмотрим ситуацию всесторонне.

Средний класс: кто эти люди?

Понятие «средний класс» в ходу уже два с половиной тысячелетия — впервые его употребил примерно в 420 году до нашей эры древнегреческий драматург Еврипид, вложивший в уста Тесея, героя комедии «Умоляющие», такие слова: «Лишь средний класс для города опора; он законам покорствует и власти». В следующем столетии идею развил великий философ Аристотель, указавший в своем трактате «Политика», что «государство, состоящее из средних людей, будет иметь и наилучший государственный строй».

В нынешнем понимании термин возник в 1913 году, когда статистическое ведомство Великобритании обозначило термином middle class слои населения, находящиеся между правящим классом и пролетариатом. Это был своего рода ответ ортодоксальному марксизму, делившему человечество лишь на пролетариат и буржуазию и вынужденному выделять между ними разнообразные «прослойки» (ибо такое «двухцветное» видение мира явно противоречило наблюдаемой действительности). Именно с тех пор западная социология рассматривает средний класс как главную опору и политической, и экономической стабильности государства — в полном соответствии с заветами Аристотеля.

Система дала сбой

В 1970-е годы система дала существенный сбой. Очень подробно этот вопрос на примере США рассмотрел публицист, экономист и политик Роберт Райх, бывший министр труда, в кабинете своего соученика по Оксфорду Билла Клинтона. На русский язык переведена его книга «Aftershock: The Next Economy and America's Future». По этой книге снят документальный фильм «Неравенство для всех», размещенный на Youtube.

Начало «падения среднего класса» в финансово-социальную пропасть исследователь датирует 1977 годом. Странная дата: с одной стороны, ограбление американского населения нефтяными корпорациями началось раньше, в 1974 году, и к 1977 уже было в самом разгаре, а реформы Рейгана начались позже, и строго говоря, не были направлены против «среднего класса».

40-й президент США – «Робин Гуд наоборот» – снижал налоги для самых богатых с 70% до 35%, а бедных лишал пособий и талонов на питание. Но даже во времена президентства Клинтона, – который, если верить его министру труда, очень хотел, чтобы «средний класс» вернул себе былую экономическую мощь, и, имея профицит бюджета, даже мог это как-то профинансировать – ничего по большому счету не изменилось. Поэтому «среднему классу» пришлось решать свои финансовые проблемы самостоятельно.

Сначала ситуацию вытягивали жены-«среднеклассницы», которые в 1970-е массово пошли работать во всевозможные офисы, магазины, перестав быть домохозяйками. Немецкий экономист Олаф Герземанн в книге «Ковбойский капитализм» указывает, что в 1972 году подавляющая часть дохода в семьях (в среднем) приходилась на зарплату мужа. «В 1970-е семьи с двумя работающими были редки. Сегодня они обычны», – пишет он. Доля семей, где работает женщина, с 1982 года по 2002 год увеличилась с 60% до 72%; к 2010 году – до 74%. Фактически, если брать доход на одного работающего в семье, уровень зарплат среднего класса (по ППС) даже с 1982 по 2002 годы упал минимум на 15%.

В 1990-е этот резерв оказался исчерпан – и главам семейств уже пришлось засучивать рукава и работать сверхурочно, благодаря чему США поставили сомнительный рекорд по продолжительности рабочей недели. Даже трудоголические японцы работают меньше: американец в среднем трудится 1966 часов в год, японец — 1889 часов.

Потом и этот источник дополнительных денег также перестал решать проблему нехватки денег, и в ход пошли ипотечные кредиты и вложения в недвижимость. Надежда на то, что эта самая недвижимость в итоге станет давать такой «пассивный доход», что жизнь наладится, умерла последней – в 2007-2008 годах, когда финансовый кризис превратил владельцев невыкупленной недвижимости в потенциальных банкротов. Богачей американское государство естественно спасло, выделив на это триллионы бюджетных денег (ничего не напоминает?), а «средний класс» в очередной раз бросили на произвол судьбы. Теперь уровень долга среднестатистического домохозяйства, относимого к среднему классу, вырос до величины$70,7 тыс., а в 1989, не самом лучшем году, он составлял $25,3 тыс.

Сколько тратят американские семьи?

Видимо, пора внимательнее приглядеться, как сегодня живут «типичные представители» среднего класса Соединенных Штатов – и не «бесятся ли они с жиру»? Выдающийся гуманист и сторонник помощи бедным Барак Обама с удовлетворением отметил, что «средняя американская семья» получала в последние годы его правления $56,5 тыс. годового дохода – данные Бюро переписи населения США. Эта цифра даже выше некоей нижней абстрактной цифры, с которой оптимисты отсчитывают попадание американца в ряды «среднеклассовцев» ($40-46 тыс. годового дохода). Что же на эти деньги можно себе позволить? Да практически ничего, как это ни грустно. Вот подробный расклад по статьям: