Я выложу несколько сюжетов из математики.

Классификация поверхностей.

(Топологическая, компактных)

Берем поверхность и разрезаем на конечное число многоугольников. Запоминаем как мы разрезали и сейчас будем склеивать.

Представляем себе не многоугольники, а сферы с дырками.

(Это те же многоугольники, «вывернутые», ну вы поняли)

(Топологическая, компактных)

Берем поверхность и разрезаем на конечное число многоугольников. Запоминаем как мы разрезали и сейчас будем склеивать.

Представляем себе не многоугольники, а сферы с дырками.

(Это те же многоугольники, «вывернутые», ну вы поняли)

Сначала мы рассмотрим случай, когда лишних сторон на дырках нет.

Если склеиваемые стороны на одной дыре (два варианта).

Второй, возможно, нуждается в пояснении. Это проективная плоскость (в виде сферы с отождествленными противоположными точками), которая вклеена по красной окружности.

Если склеиваемые стороны на одной дыре (два варианта).

Второй, возможно, нуждается в пояснении. Это проективная плоскость (в виде сферы с отождествленными противоположными точками), которая вклеена по красной окружности.

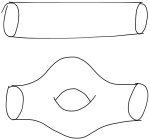

Если склеиваемые стороны на двух разных дырах, но эти дыры на одной связной компоненте (тоже два варианта).

Я буду называть их ручка и ручка клейна.

Я буду называть их ручка и ручка клейна.

Наконец, если две дыры на разных компонентах, то просто соединяем их трубочкой.

Возможно, предварительно вывернув одну сферу наизнанку.

Возможно, предварительно вывернув одну сферу наизнанку.

К сферам может быть присобачено ещё что-нибудь, это ни на что не влияет.

Итого, что мы получаем. На каждом шаге получаются сферы с дырками, ручками, ручками клейна и проективными плоскостями. Таким образом мы можем последовательно отождествлять стороны пока они не закончатся и в итоге получим это.

Итого, что мы получаем. На каждом шаге получаются сферы с дырками, ручками, ручками клейна и проективными плоскостями. Таким образом мы можем последовательно отождествлять стороны пока они не закончатся и в итоге получим это.

Стоп, а если на дырках есть другие стороны? Эти стороны просто соединятся в новые дырки.

Дырки можно двигать по связным компонентам как угодно, так что не важно, что они на ручке, проективной плоскости итд.

Дырки можно двигать по связным компонентам как угодно, так что не важно, что они на ручке, проективной плоскости итд.

Одна из сторон может выродится (то есть ее может не быть), тогда будет как-то так.

То есть теперь точно получились сферы с дырками, ручками, ручками клейна и проективными плоскостями.

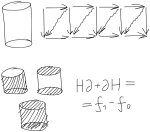

Ручка клейна = 2 проективные плоскости.

Доказательство: склейте сначала горизонтальные, затем вертикальные стороны этой дырки, потом наоборот.

Доказательство: склейте сначала горизонтальные, затем вертикальные стороны этой дырки, потом наоборот.

В присутствии проективной плоскости «Одинаковые но по-разному ориентированные» дырки эквивалентны, так как можно переместить дырку на проективную плоскость и прокрутить — она «поменяет ориентацию».

Убираем ручки клейна превращая их в проективные плоскости. В итоге остануться только проективные плоскости и ручки. Если проективных плоскостей ненулевое число превращаем ручки в ручки клейна изменив ориентацию отверстий, ручки клейна затем снова превращаем в проективные плоскости.

Итог: останутся или только ручки или только проективные плоскости.

Эти случаи различаются эйлеровой характеристикой и ориентируемостью.

the end

Итог: останутся или только ручки или только проективные плоскости.

Эти случаи различаются эйлеровой характеристикой и ориентируемостью.

the end

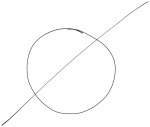

Инверсия переводит окружности в окружности.

Доказательство в 3 пункта.

1. Инверсия и стереографическая проекция.

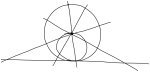

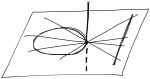

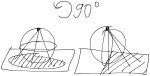

Стереографическая проекция переводит инверсию в отражение сферы относительно экваториальной плоскости. Доказательство: подобие треугольников на картинке.

Доказательство в 3 пункта.

1. Инверсия и стереографическая проекция.

Стереографическая проекция переводит инверсию в отражение сферы относительно экваториальной плоскости. Доказательство: подобие треугольников на картинке.

2. Если взять прямой конус на эллипсе и наклонять эллипс (как сечение конуса) в сторону маленькой полуоси она начнет удлиняться и в какой-то момент по непрерывности получится окружность. То же самое, если симметрично наклонять его в противоположную сторону.

Более-менее очевидно, что все косые конусы на окружности получаются таким образом.

Более-менее очевидно, что все косые конусы на окружности получаются таким образом.

3. При стереографической проекции для окружностей на сфере возникает та же ситуация, что и в пункте 2: два симметрично наклоненных сечения конуса, одно из которых — окружность, значит и другое — окружность.

Углы 1 и 2 равны как «скрещивающиеся при параллельных», углы 2 и 3 — как опирающиеся на одну и ту же дугу.

Значит стереографическая проекция сохраняет окружности (в частности инфинитезимальные, то есть она конформна), поэтому инверсия — тоже.

Углы 1 и 2 равны как «скрещивающиеся при параллельных», углы 2 и 3 — как опирающиеся на одну и ту же дугу.

Значит стереографическая проекция сохраняет окружности (в частности инфинитезимальные, то есть она конформна), поэтому инверсия — тоже.

Картинка к предыдущему.

Так же следует отметить, что у этих круглых сечений конуса центры не на оси конуса (рисунок) и не проецируются в друг друга. Поэтому инверсия не переводит центры окружностей в центры окружностей. Арнольд использовал это явление как доказательство того, что центр окружности нельзя построить одной линейкой. Более того, видно что эти преобразования (проективные, сохраняющие окружность) транзитивны (центр может быть переведен в любую точку внутри круга). Это симметрии плоскости Лобачевского в модели клейна.

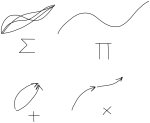

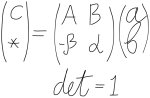

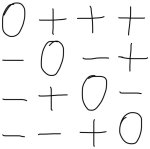

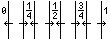

Формулы определяющие удвоение (в частности, последовательно дающие из вещественных чисел комплексные, затем кватернионы, затем октонионы). В книге Конвея и Смита приводится длинная формула, которую невозможно запомнить, вот это она, только записанная нормально и запоминаемая за секунду.

Школьная теорема про угол, опирающийся на дугу (использовалась выше).

Мне больше школьного нравится такое доказательство: угол α равен углу, на который повернулся вектор, а это половина дуги. Общий случай очевидным образом следует отсюда по аддитивности.

Мне больше школьного нравится такое доказательство: угол α равен углу, на который повернулся вектор, а это половина дуги. Общий случай очевидным образом следует отсюда по аддитивности.

ОП, вопрос тебе.

А нахуя мне это вот все нужно?

Ты рушишь систему, но взамен даёшь какие-то обрывки какой-то информации, которую неизвестно к чему приложить

Что это, откуда, зачем? Я ничего не понял.

А нахуя мне это вот все нужно?

Ты рушишь систему, но взамен даёшь какие-то обрывки какой-то информации, которую неизвестно к чему приложить

Что это, откуда, зачем? Я ничего не понял.

>>1227

>Я ничего не понял.

Я тоже.

Я никакую систему не рушу, о чем речь?

Предлагается сдвинуть обсуждение с перекидывания ссылок на создание хотя бы каких-то текстов. Вообще, в рамках интернет-среды.

Сейчас в интернете представлено довольно много ресурсов для обучения, доступных бесплатно (и легально и не совсем). В смысле книги, видеозаписи итд. Но подавляющее большинство этих ресурсов созданы не в интернете, а в универститетской/школьной среде. Какое-то сетевое творчество, творчество анона, например, в этой среде отсутствует напроч.

Это удивительно контрастирует с ситуацией в программировании, где интернет что-то может, есть реальные обсуждения, тексты, деятельность.

Я просто предлагаю двигаться в таком направлении.

Тексты выше — наспех записанные мысли по поводу разных разрозненных вещей.

Можно считать, что это вместо бампа.

>Я ничего не понял.

Я тоже.

Я никакую систему не рушу, о чем речь?

Предлагается сдвинуть обсуждение с перекидывания ссылок на создание хотя бы каких-то текстов. Вообще, в рамках интернет-среды.

Сейчас в интернете представлено довольно много ресурсов для обучения, доступных бесплатно (и легально и не совсем). В смысле книги, видеозаписи итд. Но подавляющее большинство этих ресурсов созданы не в интернете, а в универститетской/школьной среде. Какое-то сетевое творчество, творчество анона, например, в этой среде отсутствует напроч.

Это удивительно контрастирует с ситуацией в программировании, где интернет что-то может, есть реальные обсуждения, тексты, деятельность.

Я просто предлагаю двигаться в таком направлении.

Тексты выше — наспех записанные мысли по поводу разных разрозненных вещей.

Можно считать, что это вместо бампа.

Любые попытки обсудить или запилить что-то интересное в интернете часто упираются в невидимую стену — недостаток образования.

Многие испытывают трудности в школе, но им что-то интересно.

Есть много тех кого отчислили, но им опять что-то интересно.

Люди, которые в оппозиции к системе.

Часто бывает так, что кто-то обнаружил что-то интересное, но не может это обсудить.

... ...

Короче, я предлагаю изменить отношение к знаниям в интернете. Когда кому-то что-то нужно, но собеседник этого не знает, например, тупо ему это рассказывать или давать ссылку на конкретный текст, посвященный именно этому и свободно доступный в интернете.

То есть изменить ментальность — ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО ШКОЛ И УНИВЕРСИТЕТОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Это всё для маргиналов.

Многие испытывают трудности в школе, но им что-то интересно.

Есть много тех кого отчислили, но им опять что-то интересно.

Люди, которые в оппозиции к системе.

Часто бывает так, что кто-то обнаружил что-то интересное, но не может это обсудить.

... ...

Короче, я предлагаю изменить отношение к знаниям в интернете. Когда кому-то что-то нужно, но собеседник этого не знает, например, тупо ему это рассказывать или давать ссылку на конкретный текст, посвященный именно этому и свободно доступный в интернете.

То есть изменить ментальность — ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО ШКОЛ И УНИВЕРСИТЕТОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Это всё для маргиналов.

>>1229

Но ведь для этого существует гугл.

Умение гуглить покрывает все вот это вот. Информацию найти не проблема сейчас, проблема в том, что это никому не нужно, нужны мемы

Но ведь для этого существует гугл.

Умение гуглить покрывает все вот это вот. Информацию найти не проблема сейчас, проблема в том, что это никому не нужно, нужны мемы

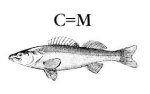

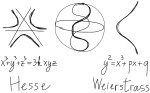

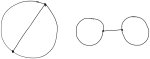

Определения непрерывности и предела:

Отображение называется непрерывным в точке, если для любой окрестности образа этой точки существует окрестность самой точки, которая в неё отображается.

Пределом отображения в точке называется значение, которое нужно придать отображению в этой точке, чтобы оно стало непрерывным в этой точке.

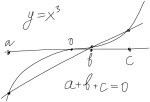

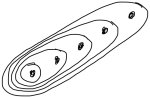

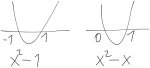

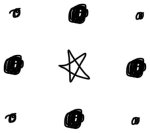

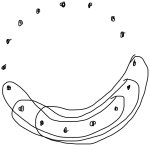

А как в это вписывается предел последовательности? Берем топологию, изображенную на рисунке.

Отображение называется непрерывным в точке, если для любой окрестности образа этой точки существует окрестность самой точки, которая в неё отображается.

Пределом отображения в точке называется значение, которое нужно придать отображению в этой точке, чтобы оно стало непрерывным в этой точке.

А как в это вписывается предел последовательности? Берем топологию, изображенную на рисунке.

>>1233

Примерно за тем же, зачем нужно свободное ПО, когда есть проприетарное.

И не в конкретном треде дело, а в привлечении внимания к (и даже просто постановке вопроса) «либерализации» образования.

Например, такая задача.

Представим себе условного маргинала, который по каким-то причинам отрезан от всей образовательной инфраструктуры (школы+университеты).

В мире, в котором он живёт, для подавляющего большинства «хорошей» работы нужен определенный багаж знаний. Задача в том, чтобы обеспечить ему возможность получить его, насколько это возможно.

Или, например, у него есть ребенок. Он хочет ему дать знания более-менее эквивалентные тому, что даётся в школе. Выбор материалов у него небольшой. Надо сделать его большим и гибким. Итд.

Создать банк материалов, которые можно использовать в отрыве от текущей инфраструктуры, а не вместе с ней.

Мне кажется, это очень важно, чтобы появились такие материалы и такая культура.

Примерно за тем же, зачем нужно свободное ПО, когда есть проприетарное.

И не в конкретном треде дело, а в привлечении внимания к (и даже просто постановке вопроса) «либерализации» образования.

Например, такая задача.

Представим себе условного маргинала, который по каким-то причинам отрезан от всей образовательной инфраструктуры (школы+университеты).

В мире, в котором он живёт, для подавляющего большинства «хорошей» работы нужен определенный багаж знаний. Задача в том, чтобы обеспечить ему возможность получить его, насколько это возможно.

Или, например, у него есть ребенок. Он хочет ему дать знания более-менее эквивалентные тому, что даётся в школе. Выбор материалов у него небольшой. Надо сделать его большим и гибким. Итд.

Создать банк материалов, которые можно использовать в отрыве от текущей инфраструктуры, а не вместе с ней.

Мне кажется, это очень важно, чтобы появились такие материалы и такая культура.

Можно будет на совсем другом уровне говорить о независимости от государства и снижении роли государства. Это темы очень популярные, но почему-то никто не акцентирует внимание на том, что пока нет независимого свободного образования — это пустое кукарекание. Напротив, если оно будет — это станет вполне реально.

>>1235

Есть немало же разных видосиков с лекциями на ютубе, всякие бесплатные курсы по каким-то дисциплинам, некоторые забугорные универы выкладывают материалы своих курсов.

В чем фича-то?

Есть немало же разных видосиков с лекциями на ютубе, всякие бесплатные курсы по каким-то дисциплинам, некоторые забугорные универы выкладывают материалы своих курсов.

В чем фича-то?

>>1236

Большая децентрализованность.

В том, чтобы самим писать, а не только слушать.

До тех пор, пока этого нет, ни о какой независимости не может быть и речи.

Большая децентрализованность.

В том, чтобы самим писать, а не только слушать.

До тех пор, пока этого нет, ни о какой независимости не может быть и речи.

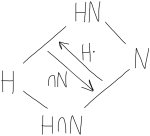

Интересная симметрия в теорема Паппа:

Во-первых, если стартовать с любых двух прямых из отмеченных трёх, третяя получается с помощью вписанного шестиугольника. Во-вторых, симметрия, изображенная на рисунке.

Во-первых, если стартовать с любых двух прямых из отмеченных трёх, третяя получается с помощью вписанного шестиугольника. Во-вторых, симметрия, изображенная на рисунке.

>>1234

>Задача в том, чтобы обеспечить ему возможность получить его, насколько это возможно.

Ну в айти многие уже пользуются таким. Прошел туториал по клепанию сайтов - стал фрилансером.

Тут проблема не в самих знаниях и институтах, а в работодателях и валидации проф. способностей. Сам подумай без юношеского максимализма - кому нужен маргинал, который неизвестно откуда пришел и вообще не понятно кто. Это может быть большим риском брать такого человека на какую-то серьезную разработку. Из-за низкой социальной ответственности он может наебать, а то и вообще что-то разрушить.

>>1237

>чтобы самим писать

Фича ради фичи - такое себе.

>ни о какой независимости не может быть и речи.

Скачай себе все торренты, лекции с ютуба и курсер - будет тебе независимость.

>Задача в том, чтобы обеспечить ему возможность получить его, насколько это возможно.

Ну в айти многие уже пользуются таким. Прошел туториал по клепанию сайтов - стал фрилансером.

Тут проблема не в самих знаниях и институтах, а в работодателях и валидации проф. способностей. Сам подумай без юношеского максимализма - кому нужен маргинал, который неизвестно откуда пришел и вообще не понятно кто. Это может быть большим риском брать такого человека на какую-то серьезную разработку. Из-за низкой социальной ответственности он может наебать, а то и вообще что-то разрушить.

>>1237

>чтобы самим писать

Фича ради фичи - такое себе.

>ни о какой независимости не может быть и речи.

Скачай себе все торренты, лекции с ютуба и курсер - будет тебе независимость.

Нарисовать картинку с логическими элементами и защёлками?

Да не, фигня какая-то получается. У меня даже графического планшета нема, чтобы всё красиво оформить.

А вообще классно было бы порисовать.

Хотя, можно рисовать на бумаге и сканить принтером, может быть? Навыки в рисовании поднимутся.

Если смогу совладать со сканером, то можно будет сканировать.

Хотя, можно рисовать на бумаге и сканить принтером, может быть? Навыки в рисовании поднимутся.

Если смогу совладать со сканером, то можно будет сканировать.

Ещё один интересный вид деятельности — делать содержания к лекциям. Это особенно актуально для больших курсов, там это реально необходимо. Попробую.

Сначала общие замечания к курсу. Лектор рассказывает медленно, обращает много внимания на терминологию и обозначения, делает очень много отступлений. Мелкие отступления в содержании отражаться не будут.

Лекция 1, высшая алгебра, Николай Вавилов, лекторум.тв

0:00

История решения алгебраических уравнений.

30:40

Алгебра в 20 веке.

37:15

План всего курса.

53:00

Алгебраические операции (ассоциативность, коммутативность, обратные итд).

1:27:07

Конец.

Сначала общие замечания к курсу. Лектор рассказывает медленно, обращает много внимания на терминологию и обозначения, делает очень много отступлений. Мелкие отступления в содержании отражаться не будут.

Лекция 1, высшая алгебра, Николай Вавилов, лекторум.тв

0:00

История решения алгебраических уравнений.

30:40

Алгебра в 20 веке.

37:15

План всего курса.

53:00

Алгебраические операции (ассоциативность, коммутативность, обратные итд).

1:27:07

Конец.

Лекция 1. История, план курса, алгебраические операции и тождества.

0:00

История решения алгебраических уравнений.

30:40

Алгебра в 20 веке.

37:15

План всего курса.

53:00

Алгебраические операции (определения, мультипликативная и аддитивная запись, ассоциативность, коммутативность, обратные...)

1:27:07

Лекция 2. Моноиды и группы, гомоморфизмы.

0:00

Примеры неассоциативных операций.

5:05

Тожество Якоби.

7:35

Определение моноида.

11:06

Примеры моноидов, определение полугруппы.

22:45

Сокращение. Регулярные слева и регулярные справа элементы. Связь обратимости с регулярностью.

33:30

Определение группы.

46:12

Обратный к произведению — произведение обратных в обратном порядке.

49:25

Свойства сокращения и деления в группах. Упоминание квазигрупп и латинских квадратов.

54:13

Группа Гротендика и гомологическая алгебра в начальной школе.

58:00

Примеры групп (циклическая, диэдральная, симметрическая, аддитивные и мультипликативные группы числовых систем, группа углов). Определение абелевой группы.

1:26:50

Определение гомоморфизма групп. Экспонента и логарифм как примеры гомоморфизмов. Изо эпи авто эндо морфизмы. Антигомоморфизмы.

1:32:11

Лекция 3. Определение и примеры колец.

0:00

Определение кольца. Ассоциативное кольцо, коммутативное кольцо, тело.

18:30

Определение поля.

22:30

Примеры колец.

Определние делителей нуля и нильпотентов.

51:40

Следствия из аксиом кольца.

1:01:25

Простейшие конструкции (многочлены, матрицы).

1:23:00

Непример кольца — многочлены относительно композиции.

1:29:57

0:00

Определение кольца. Ассоциативное кольцо, коммутативное кольцо, тело.

18:30

Определение поля.

22:30

Примеры колец.

Определние делителей нуля и нильпотентов.

51:40

Следствия из аксиом кольца.

1:01:25

Простейшие конструкции (многочлены, матрицы).

1:23:00

Непример кольца — многочлены относительно композиции.

1:29:57

Не знаю, есть ли смысл выкладывать это сюда. Возможно, сначала закончу, потом выложу ссылку на что-то вроде pastebin.

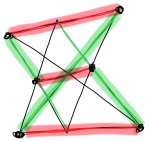

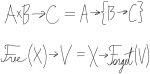

Ребус — что изображено на рисунке?

Подсказка — это система корней.

Подсказка — это система корней.

Символ Шлефли — конечная последовательность чисел в фигурных скобках, вроде {3, 4, 3}. Присваивается правильному многограннику.

Свойства (а заодно и определение):

Символ Шлефли правильного n-угольника — {n}.

Начальный кусок символа Шлефли — символ Шлефли грани соответствующей размерности.

При переходе к дуальному символ Шлефли отражается (в смысле {1, 2, 3} <—> {3, 2, 1}).

Примеры: додекаэдр {5, 3} и икосаэдр {3, 5}.

Работает не только для правильных замощений сферы (правильных многогранников), но и для правильных замощений евклидового и гиперболического пространства.

Еще можно {5/2} — пентаграмма, и вообще, много обобщений.

Свойства (а заодно и определение):

Символ Шлефли правильного n-угольника — {n}.

Начальный кусок символа Шлефли — символ Шлефли грани соответствующей размерности.

При переходе к дуальному символ Шлефли отражается (в смысле {1, 2, 3} <—> {3, 2, 1}).

Примеры: додекаэдр {5, 3} и икосаэдр {3, 5}.

Работает не только для правильных замощений сферы (правильных многогранников), но и для правильных замощений евклидового и гиперболического пространства.

Еще можно {5/2} — пентаграмма, и вообще, много обобщений.

Есть математическая книжечка/etc, в котрой просто описаны назначения разных символов сумма, интеграл, опертор набла, логарифм, их свойства и примеры решений некоторых задач, возможно с большим уклоном к практическим примерам посчитать площадь поверхности параболического стакана, например?

>>1255

Грани додекаэдра - пятиугольники, поэтому символ додекадра - {5, x}. Найдем x. Дуальный к додекаэдру - икосаэдр, значит у него символ {x, 5}. С другой стороны, у икосаэдра грани - треугольники, поэтому x=3.

Что тут можно не понять - не представляю.

Грани додекаэдра - пятиугольники, поэтому символ додекадра - {5, x}. Найдем x. Дуальный к додекаэдру - икосаэдр, значит у него символ {x, 5}. С другой стороны, у икосаэдра грани - треугольники, поэтому x=3.

Что тут можно не понять - не представляю.

Может лицензию свою придумаем?

А заодно и соберём все эти знания в одну единую базу данных, с зависимостями типа чтобы знать одно, надо знать другое и напишем ПО для использования этого?

А заодно и соберём все эти знания в одну единую базу данных, с зависимостями типа чтобы знать одно, надо знать другое и напишем ПО для использования этого?

А ведь действительно, давайте так сделаем. Пусть будет база данных со сжатием, с разными языками, с картинками и прочими файлами. И со связями, чтобы знать, что нужно выучить, прежде чем браться за новое. Грубо говоря, чтобы учить алгебру, надо сначала выучить арифметику. А если не так грубо, то чтобы выучить квадратные уровнения, надо сначала выучить сложение, вычитание, умножение деление корень степень переменные. А чтобы выучить степень, надо выучить умножение, для которого требуется сложение и так далее.

В общем почти как википедия, только более ориентированная на обучение. И можно добавить лицензию, авторство к статьям.

Ну что, будет кто-то этим заниматься? Я могу попробовать запилить ГУИшную программу, чтоб как браузер, но общается с этой базой данных.

Только в таком случае, пообещайте мне, что будете пополнять эту базу данных.

Ах да, надо ещё и определить, что можно в неё добавлять. Не будем же мы туда класть знания о том, как Вася Пупкин хорошенько так подрочил 25 марта 2018 года. И кто такие Эльдары из Вархаммера не будем класть. Зато будем класть знания про дрочку, про её виды, про последствия, технологии и видео для ознакомления. И рекомендации по придумыванию хорошего сеттинга можно положить.

В общем почти как википедия, только более ориентированная на обучение. И можно добавить лицензию, авторство к статьям.

Ну что, будет кто-то этим заниматься? Я могу попробовать запилить ГУИшную программу, чтоб как браузер, но общается с этой базой данных.

Только в таком случае, пообещайте мне, что будете пополнять эту базу данных.

Ах да, надо ещё и определить, что можно в неё добавлять. Не будем же мы туда класть знания о том, как Вася Пупкин хорошенько так подрочил 25 марта 2018 года. И кто такие Эльдары из Вархаммера не будем класть. Зато будем класть знания про дрочку, про её виды, про последствия, технологии и видео для ознакомления. И рекомендации по придумыванию хорошего сеттинга можно положить.

>>1260

>сертификаты окончания курса

Я имел ввиду лицензию по использованию текста и прочего, что написал автор. Как в СПО. Типа "Этот текст можно свободно распространять и блаблабла"

>Гугл

гугл сеарч — просто поисковик. И ищёт он в последнее время очень плохо. Но это не время такое, просто я стал гуглить более сложные вопросы. Хотя всё-равно, бывает я ищу одно, а он выдаёт другое и снизу предлагаемого результат выдаёт "відсутні:зачёркнутое слово"

И гугл это всё-таки не база данных универсальных или "полууниверсальных" знаний, это действительно просто поисковик и через него можно найти любое говно и теперь что, каждому человеку по 100 раз искать крупицу золота, как на пикрилейтеде?

Я действительно готов запилить ПО, если вы напишете достаточно таких коротких записей про те самые универсальные математика, физика, программирование ОС или полууниверсальные анатомия Человека, системное администрирование Линукса [spoiler]мб?[/spoiler], придумаете систему зависимостей знаний и про лицензии подумаете, если они вам вообще нужны.

Кстати, если формат будет похож на википедийные статьи, то можно использовать форматирование текста как в ман-страницах, но с картинками, видео, графиками и ещё чем-нибудь.

>сертификаты окончания курса

Я имел ввиду лицензию по использованию текста и прочего, что написал автор. Как в СПО. Типа "Этот текст можно свободно распространять и блаблабла"

>Гугл

гугл сеарч — просто поисковик. И ищёт он в последнее время очень плохо. Но это не время такое, просто я стал гуглить более сложные вопросы. Хотя всё-равно, бывает я ищу одно, а он выдаёт другое и снизу предлагаемого результат выдаёт "відсутні:

И гугл это всё-таки не база данных универсальных или "полууниверсальных" знаний, это действительно просто поисковик и через него можно найти любое говно и теперь что, каждому человеку по 100 раз искать крупицу золота, как на пикрилейтеде?

Я действительно готов запилить ПО, если вы напишете достаточно таких коротких записей про те самые универсальные математика, физика, программирование ОС или полууниверсальные анатомия Человека, системное администрирование Линукса [spoiler]мб?[/spoiler], придумаете систему зависимостей знаний и про лицензии подумаете, если они вам вообще нужны.

Кстати, если формат будет похож на википедийные статьи, то можно использовать форматирование текста как в ман-страницах, но с картинками, видео, графиками и ещё чем-нибудь.

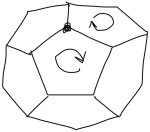

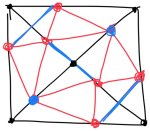

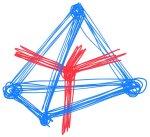

Многогранник D4 (то есть {3, 4, 3}). Нарисованы его вершины и две грани — октаэдры. Остальные получаются циклической симметрией рисунка.

Я, кстати, не отвечаю за 100% корректность того, что выкладываю — как и нужно.

Я, кстати, не отвечаю за 100% корректность того, что выкладываю — как и нужно.

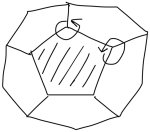

Куб, вписанный в додекаэдр.

Икосаэдр, вписанный в октаэдр (стороны делятся в золотом сечении).

Тетраэдр, вписанный в куб.

Октаэдр, вписанный в тетраэдр.

Это все совместимо с дуальностью, то есть картинки делятся на две дуальные пары.

То есть, если вложить икосаэдр в октаэдр в тетраэдр в куб в додекаэдр — это все симметрично относительно дуальности-инверсии (эту последовательность вложенных многогранников Конвей называет космограммой).

Икосаэдр, вписанный в октаэдр (стороны делятся в золотом сечении).

Тетраэдр, вписанный в куб.

Октаэдр, вписанный в тетраэдр.

Это все совместимо с дуальностью, то есть картинки делятся на две дуальные пары.

То есть, если вложить икосаэдр в октаэдр в тетраэдр в куб в додекаэдр — это все симметрично относительно дуальности-инверсии (эту последовательность вложенных многогранников Конвей называет космограммой).

Кстати, если кто-то считает, что правильные многогранники — это несерьёзно — очень зря. Например, в классификации Берже исключительным многообразиям соответствуют исключительные группы голономии, транзитивно действующие на сфере, а это как раз соответствует правильным многогранникам.

Например: https://m.youtube.com/watch?v=CiYvUboEKUQ

(Тут он не говорит про многогранники, но, имхо, связь очевидна).

Например: https://m.youtube.com/watch?v=CiYvUboEKUQ

(Тут он не говорит про многогранники, но, имхо, связь очевидна).

Кстати, поделюсь интересными книжками. Эти имеет некоторое отношение к треду, так как связано со свежими подходами к образованию.

http://lib.slon.pp.ru/Математика/Mathematica/Mathematica%20для%20нематематика.pdf

http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/publication/pub_fremdsprachen/englisch.html

http://www.mathesis.ru/book/lakur1

Пик нерелейтед.

http://lib.slon.pp.ru/Математика/Mathematica/Mathematica%20для%20нематематика.pdf

http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/publication/pub_fremdsprachen/englisch.html

http://www.mathesis.ru/book/lakur1

Пик нерелейтед.

Kunstformen der Natur Геккеля

Совсем не по теме, просто очень красиво.

http://caliban.mpipz.mpg.de/haeckel/kunstformen/liste.html

Совсем не по теме, просто очень красиво.

http://caliban.mpipz.mpg.de/haeckel/kunstformen/liste.html

Простота группы A5.

Подразумевается:

а) знание того, что такое знакопеременная группа

б) реальное понимание того, что такое нормальная подгруппа

Доказательство в два шага:

1) простота группы вращений додекаэдра

2) вращения додекаэдра = A5

Вращения додекаэдра состоят из вращений порядка 5, соответствующих двумерным граням, вращений порядка 2, соответствующих одномерным граням и вращений порядка 3, соответствующих нульмерным граням.

Если нормальная подгруппа содержит вращение какого-то из этих трех классов (порядка 2, порядка 3, порядка 5), то она содержит все вращения этого класса. Это очевидно (это то место, где требуется реальное понимание того, что такое нормальная подгруппа).

Выведем отсюда, что она содержит вообще все вращения.

Вращения порядка 3, порядка 2 и порядка 5 связаны соотношением.

Если выполнить вращение порядка 5, затем вращение порядка 3, затем вращение порядка 2, указанные на рисунке, то направленное ребро, указанное на рисунке красным, перейдет в себя. Значит, получится тождественное преобразование.

Значит, получив преобразования любых двух классов мы получим и третий, а значит и все преобразования.

Подразумевается:

а) знание того, что такое знакопеременная группа

б) реальное понимание того, что такое нормальная подгруппа

Доказательство в два шага:

1) простота группы вращений додекаэдра

2) вращения додекаэдра = A5

Вращения додекаэдра состоят из вращений порядка 5, соответствующих двумерным граням, вращений порядка 2, соответствующих одномерным граням и вращений порядка 3, соответствующих нульмерным граням.

Если нормальная подгруппа содержит вращение какого-то из этих трех классов (порядка 2, порядка 3, порядка 5), то она содержит все вращения этого класса. Это очевидно (это то место, где требуется реальное понимание того, что такое нормальная подгруппа).

Выведем отсюда, что она содержит вообще все вращения.

Вращения порядка 3, порядка 2 и порядка 5 связаны соотношением.

Если выполнить вращение порядка 5, затем вращение порядка 3, затем вращение порядка 2, указанные на рисунке, то направленное ребро, указанное на рисунке красным, перейдет в себя. Значит, получится тождественное преобразование.

Значит, получив преобразования любых двух классов мы получим и третий, а значит и все преобразования.

Выполнение подряд двух преобразований порядка 5, изображенных на рисунке (сами догадайтесь, в каком порядке) сохраняет отмеченную вершину и нетривиально, значит это вращение порядка три.

Аналогично из вращений порядка 3 получается вращение порядка 5 (это то же самое, только для дуального многогранника).

Выполнив два вращения порядка 2, вокруг осей, отмеченных на рисунке, передняя (отмеченная) грань перейдет в заднюю, потом обратно. Значит она перейдет в себя, получается преобразование порядка 5.

Простота вращений додекаэдра доказана.

Пять вписанных в додекаэдр кубов (отвечающих пяти диагоналям грани додекаэдра) определяют гомоморфизм вращений додекаэдра в перестановки 5 точек, очевидно, нетривиальный. Из простоты группы вращений додекаэдра следует, что это вложение. Если взять композицию этого гомоморфизма с гомоморфизмом знака, из простоты вращений додекаэдра следует, что она тривиальна, значит образ вращений додекаэдра лежит в знакопеременной группе, значит совпадает с ней из-за совпадения порядков.

Аналогично из вращений порядка 3 получается вращение порядка 5 (это то же самое, только для дуального многогранника).

Выполнив два вращения порядка 2, вокруг осей, отмеченных на рисунке, передняя (отмеченная) грань перейдет в заднюю, потом обратно. Значит она перейдет в себя, получается преобразование порядка 5.

Простота вращений додекаэдра доказана.

Пять вписанных в додекаэдр кубов (отвечающих пяти диагоналям грани додекаэдра) определяют гомоморфизм вращений додекаэдра в перестановки 5 точек, очевидно, нетривиальный. Из простоты группы вращений додекаэдра следует, что это вложение. Если взять композицию этого гомоморфизма с гомоморфизмом знака, из простоты вращений додекаэдра следует, что она тривиальна, значит образ вращений додекаэдра лежит в знакопеременной группе, значит совпадает с ней из-за совпадения порядков.

>>1270

Второй и третий рисунок надо поменять местами, и

>передняя (отмеченная) грань

Она не отмечена.

Второй и третий рисунок надо поменять местами, и

>передняя (отмеченная) грань

Она не отмечена.

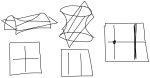

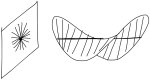

Замечание к параграфу 6 пункту 2 «размерность пересечения с гиперповерхностью» первой главы алгебраической геометрии Шафаревича.

Был слегка озадачен согласованностью тамошних теорем и сделал иллюстрацию.

Берем сечение параболического гиперболоида плоскостью и однополостного гиперболоида плоскостью (те, что нарисованы) и совмещаем эти две картинки, так, чтобы плоскости совпали и одна из прямых совпала. Тогда получится пересечение трёх гиперповерхностей, состоящее из нульмерной точки и одномерной прямой.

Был слегка озадачен согласованностью тамошних теорем и сделал иллюстрацию.

Берем сечение параболического гиперболоида плоскостью и однополостного гиперболоида плоскостью (те, что нарисованы) и совмещаем эти две картинки, так, чтобы плоскости совпали и одна из прямых совпала. Тогда получится пересечение трёх гиперповерхностей, состоящее из нульмерной точки и одномерной прямой.

Движение в центральном поле (коротко).

Для движения в радиально направленном поле верен второй закон Кеплера сохранения момента — нужно просто продифференцировать векторное произведение радиус-вектора и вектора скорости.

Теперь предположим, что поле полностью сферически симметрично. Оно очевидно потенциально (является градиентом функции). Обозначим расстояние до центра r, а эту функцию от r назовем исходной потенциальной энергией.

Посмотрим на круговую и радиальную компоненты скорости (немного странная терминология).

По второму закону Кеплера круговая компонента зависит только от r. Кинетическая энергия (соответственно скорости) тоже разделяется на две компонеты (по теореме Пифагора), причем круговая часть зависит только от r. Прибавив круговую часть кинетической энергии к исходной потенциальной энергии получим функцию от r, сумма которой с кин. энергией радиальной компоненты скорости постоянна. Короче, это потенциальная энергия для радиального движения, если смотреть на него как на движение на прямой.

Значит мы знаем dr/dt и dφ/dt как функции от r (φ — это угловая координата). Разделив их друг на друга получим dφ/dr как функцию от r, проинтегрировав получим φ(r), то есть орбиту.

Очень косноязычно или можно понять?

Для движения в радиально направленном поле верен второй закон Кеплера сохранения момента — нужно просто продифференцировать векторное произведение радиус-вектора и вектора скорости.

Теперь предположим, что поле полностью сферически симметрично. Оно очевидно потенциально (является градиентом функции). Обозначим расстояние до центра r, а эту функцию от r назовем исходной потенциальной энергией.

Посмотрим на круговую и радиальную компоненты скорости (немного странная терминология).

По второму закону Кеплера круговая компонента зависит только от r. Кинетическая энергия (соответственно скорости) тоже разделяется на две компонеты (по теореме Пифагора), причем круговая часть зависит только от r. Прибавив круговую часть кинетической энергии к исходной потенциальной энергии получим функцию от r, сумма которой с кин. энергией радиальной компоненты скорости постоянна. Короче, это потенциальная энергия для радиального движения, если смотреть на него как на движение на прямой.

Значит мы знаем dr/dt и dφ/dt как функции от r (φ — это угловая координата). Разделив их друг на друга получим dφ/dr как функцию от r, проинтегрировав получим φ(r), то есть орбиту.

Очень косноязычно или можно понять?

Гармоническая четверка.

При равномерном движении по окружности a = v^2 / r.

При равномерном движении по окружности вектор скорости равномерно вращается, с таким же периодом, как и радиус-вектор. Ускорение соотносится к скорости так же, как скорость к радиус-вектору, значит a / v = v / r, а это и есть искомая формула.

При равномерном движении по окружности вектор скорости равномерно вращается, с таким же периодом, как и радиус-вектор. Ускорение соотносится к скорости так же, как скорость к радиус-вектору, значит a / v = v / r, а это и есть искомая формула.

Уравнение движения маятника.

Нам нужно найти решение (ускорение = -смещение). При равномерном движении по окружности это выполняется, проецируя на прямую получаем решение на прямой.

Нам нужно найти решение (ускорение = -смещение). При равномерном движении по окружности это выполняется, проецируя на прямую получаем решение на прямой.

Мне это кажется очевидным. Максимальный идеал в A/m^n содержит нильпотенты => содержит m => равен m. Значит кольцо и так локальное, нет смысла локализовывать.

Жорданово разложение.

(Модуль с эндоморфизмом, зануляемым многочленом f) = (k[x]/f — модуль).

Разлагаем многочлен, затем по китайской теореме об остатках разлагаем кольцо k[x]/f, затем, так как модуль над прямой суммой = прямая сумма модулей над слагаемыми, разлагаем сам модуль.

Жорданово разложение на полупростую и нильпотентную часть доказано.

(Модуль с эндоморфизмом, зануляемым многочленом f) = (k[x]/f — модуль).

Разлагаем многочлен, затем по китайской теореме об остатках разлагаем кольцо k[x]/f, затем, так как модуль над прямой суммой = прямая сумма модулей над слагаемыми, разлагаем сам модуль.

Жорданово разложение на полупростую и нильпотентную часть доказано.

>>1246

Можно и просто фотографировать.

Кстати, я был бы рад слышать, что есть хотя бы кто-то, кто извлек хотя-бы какую-то пользу из того, что я здесь выкладываю.

Можно и просто фотографировать.

Кстати, я был бы рад слышать, что есть хотя бы кто-то, кто извлек хотя-бы какую-то пользу из того, что я здесь выкладываю.

>>1282

>пользу из того, что я здесь выкладываю.

>какие-то разрозненные отрывки из физики за 5 класс и универской алгебры

Ну бля, братан, я даже не знаю.

>пользу из того, что я здесь выкладываю.

>какие-то разрозненные отрывки из физики за 5 класс и универской алгебры

Ну бля, братан, я даже не знаю.

>>1283

Не практической пользы, ясно дело.

Не знаю, хватит ли меня на что-то систематическое.

Думаю сделать какой-то ликбез по основным понятиям и идеям.

Кстати, тут кто-то с логическими элементами был, я думаю в целом это прекрасная идея — сделать учебник по архитектуре компьютера для школьников. Я в этом не разбираюсь, но на первый взгляд там ничего недоступного для них нет.

Не практической пользы, ясно дело.

Не знаю, хватит ли меня на что-то систематическое.

Думаю сделать какой-то ликбез по основным понятиям и идеям.

Кстати, тут кто-то с логическими элементами был, я думаю в целом это прекрасная идея — сделать учебник по архитектуре компьютера для школьников. Я в этом не разбираюсь, но на первый взгляд там ничего недоступного для них нет.

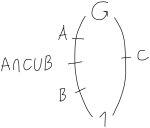

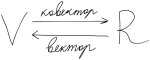

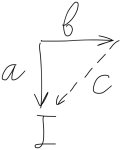

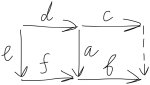

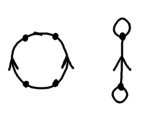

Категория — это граф с ориентированными рёбрами, для которых определена композиция. То есть для любых ребер a —> b и b —> c определена их композиция: a —> c. Она ассоциативна (композиция пути из стрелок не зависит от того, в каком порядке выполняется), и с каждой вершиной связана петля-единица a —> a, которая в композиции со всем, с чем может, действует как единица.

Ребра называются стрелками или морфизмами. Вершины называются объектами.

О категории можно думать как о частично определенной ассоциативной композиции, объекты можно отождествлять со своими тождественными морфизмами.

Ребра называются стрелками или морфизмами. Вершины называются объектами.

О категории можно думать как о частично определенной ассоциативной композиции, объекты можно отождествлять со своими тождественными морфизмами.

Если ab=ba=1

a и b называются (двусторонне) обратными друг другу. (a и b — это морфизмы, ab обозначает морфизм, который является композицией морфизмов a и b)

Категория, в которой все морфизмы обратимы (имеют обратные) называется группоидом. Группоид в котором только одна единица (один объект) называется группой.

Если в группе ab=ba для любых a и b, она называется коммутативной или абелевой и композиция обычно записывается не как ab, а как a+b.

Обратимые морфизмы называются изоморфизмы. Морфизмы, которые начинаются и заканчиваются в одном и том же объекте называются эндоморфизмами. Эндоморфмизм который является изоморфизмом называется автоморфизм.

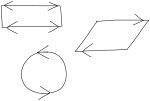

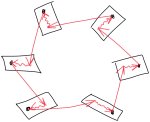

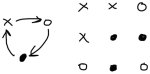

Типичным примером категории является категория, в которой объектами являются множества, а морфизмами — отображения множеств. Отображение — это сопоставление каждому элементу одного фиксированного множества какого-то элемента другого фиксированного множества. Можно представлять множества как кучи точек, а отображения — как стрелки между ними (картинка). Если есть отображение из множества А в множество Б и отображение из множества Б в множество С, первое элементу а из А сопоставляет элемент б из Б, а второе элементу б из Б сопоставляет элемент с из С, то из композиция является отображением из А в С и элементу а из А сопоставляет элемент с из С.

Короче, композиция красного и синего отображения на рисунке — зеленое отображение.

a и b называются (двусторонне) обратными друг другу. (a и b — это морфизмы, ab обозначает морфизм, который является композицией морфизмов a и b)

Категория, в которой все морфизмы обратимы (имеют обратные) называется группоидом. Группоид в котором только одна единица (один объект) называется группой.

Если в группе ab=ba для любых a и b, она называется коммутативной или абелевой и композиция обычно записывается не как ab, а как a+b.

Обратимые морфизмы называются изоморфизмы. Морфизмы, которые начинаются и заканчиваются в одном и том же объекте называются эндоморфизмами. Эндоморфмизм который является изоморфизмом называется автоморфизм.

Типичным примером категории является категория, в которой объектами являются множества, а морфизмами — отображения множеств. Отображение — это сопоставление каждому элементу одного фиксированного множества какого-то элемента другого фиксированного множества. Можно представлять множества как кучи точек, а отображения — как стрелки между ними (картинка). Если есть отображение из множества А в множество Б и отображение из множества Б в множество С, первое элементу а из А сопоставляет элемент б из Б, а второе элементу б из Б сопоставляет элемент с из С, то из композиция является отображением из А в С и элементу а из А сопоставляет элемент с из С.

Короче, композиция красного и синего отображения на рисунке — зеленое отображение.

Морфизмом категории в категорию называется отображение из морфизмов одной категории в морфизмы другой категории, которое сохраняет все уравнения. То есть если аб=с и c переходит в С, а переходит в А, б переходит в Б, то АБ=С.

(Вообще, когда объекты являются множествами с какими-то алгебраическими операциями, то отображения, которые которые сохраняют уравнения обычно и являются морфизмами между ними и часто называются гомоморфизмами.)

То есть категории сами образуют категорию. На парадокс Рассела мы забьем.

(Парадокс Рассела: множества всех множеств, не являющихся своими элементами, не существует, так как если оно не свой элемент, то оно свой элемент, а если оно свой элемент, то оно не свой элемент. Значит, множества всех множеств не существует, так как иначе мы могли бы выделить в нем множество множеств, не являющихся своими элементами.)

(Гомо)морфизмы групп (в том числе и абелевых) — это их морфизмы как категорий.

(Вообще, когда объекты являются множествами с какими-то алгебраическими операциями, то отображения, которые которые сохраняют уравнения обычно и являются морфизмами между ними и часто называются гомоморфизмами.)

То есть категории сами образуют категорию. На парадокс Рассела мы забьем.

(Парадокс Рассела: множества всех множеств, не являющихся своими элементами, не существует, так как если оно не свой элемент, то оно свой элемент, а если оно свой элемент, то оно не свой элемент. Значит, множества всех множеств не существует, так как иначе мы могли бы выделить в нем множество множеств, не являющихся своими элементами.)

(Гомо)морфизмы групп (в том числе и абелевых) — это их морфизмы как категорий.

Если в категории для каждого множества морфизмов с фиксированным началом и концом определено сложение (то есть структура абелевой группы), дистрибутивное относительно композиции, она называется преаддитивной. Преаддитивная категория с одной единицей называется кольцом.

Морфизмы абелевых групп образуют преаддитивную категорию, определение сложения: (f+g)x=fx+gx (f и g — гомоморфизмы между абелевыми группами, x — элемент абелевой группы fx — образ элемента x под действием отображения f)...

Да ну, тягомотина какая-то. Смысл переписывать общедоступное.

Морфизмы абелевых групп образуют преаддитивную категорию, определение сложения: (f+g)x=fx+gx (f и g — гомоморфизмы между абелевыми группами, x — элемент абелевой группы fx — образ элемента x под действием отображения f)...

Да ну, тягомотина какая-то. Смысл переписывать общедоступное.

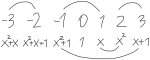

Посмотрел недавно на квадратные уравнения — это забавно.

(x-a)(x-b) = x^2 - (a+b)x + ab

Решить квадратное уравнение — выразить a и b через a+b и ab.

Дискриминант = (a+b)^2 - 4ab = (a-b)^2, как и должно быть.

a = ((a+b) + (a-b))/2

b = ((a+b) - (a-b))/2

(x-a)(x-b) = x^2 - (a+b)x + ab

Решить квадратное уравнение — выразить a и b через a+b и ab.

Дискриминант = (a+b)^2 - 4ab = (a-b)^2, как и должно быть.

a = ((a+b) + (a-b))/2

b = ((a+b) - (a-b))/2

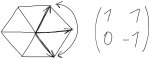

Алсо, как быстро получить (и, следовательно, запомнить) дискриминант кубического уравнения.

x^3+px+q=0

3x^2+p=0

(корни сливаются — уравнение и его производная одновременно зануляются)

Из второго p=-3x^2, подставив в первое q=2x^3.

То есть (p/3)^3+(q/2)^2=0.

В такой форме он, кстати, очень симпатично выглядит.

x^3+px+q=0

3x^2+p=0

(корни сливаются — уравнение и его производная одновременно зануляются)

Из второго p=-3x^2, подставив в первое q=2x^3.

То есть (p/3)^3+(q/2)^2=0.

В такой форме он, кстати, очень симпатично выглядит.

Подумал немного о рациональной параметризации окружности.

Возьмем в качестве прямой на бесконечности касательную к окружности. Тогда окружность это парабола, рациональность которой очевидна.

Возьмем в качестве прямой на бесконечности касательную к окружности. Тогда окружность это парабола, рациональность которой очевидна.

Продолжу про многогранники.

Во-первых, забыл сказать, что картинки с >>1264 дают координаты вершин додекаэдра и икосаэдра.

Теперь о четырехмерных. Берем >>1263 и в каждую октаэдральную ячейку вписываем искосаэдр, как в >>1264.

Затем берем вершины дуального к исходному {3,4,3}, это середины искосаэдров, соединяем их с вершинами икосаэдров, тем самым разбивая их на тетраэдры. Грубо говоря, таким образом получается {3,3,5}, детали чуть позже.

Во-первых, забыл сказать, что картинки с >>1264 дают координаты вершин додекаэдра и икосаэдра.

Теперь о четырехмерных. Берем >>1263 и в каждую октаэдральную ячейку вписываем искосаэдр, как в >>1264.

Затем берем вершины дуального к исходному {3,4,3}, это середины искосаэдров, соединяем их с вершинами икосаэдров, тем самым разбивая их на тетраэдры. Грубо говоря, таким образом получается {3,3,5}, детали чуть позже.

Предыдущее описание было не совсем полным и не совсем верным по двум причинам.

1.

Вершины дуального {3,4,3} — это не середины икосаэдров/октаэдров. Если середину икосаэдра соединить с вершинами, полученные тетраэдры не будут правильными. В этом можно убедиться вот так:

Посмотрим на правильный шестиугольник. Как известно, после соединения его центра с вершинами получаются правильные треугольники (рисунок 1).

Теперь посмотрим на искосаэдр, его середину и косой шестиугольник из ребер (рисунок 2). По сравнению с плоским он симметрично деформирован «гармошкой» и (рисунок 3) должен показать, что равные стороны перестанут быть равными, а именно, радиальные будут меньше боковых. Это исправляется за счет того, что «середина» немного смещается в 4 измерение и радиальные ребра становятся длиннее.

То, что ребра дуального многогранника (если его, как и исходный, отнормировать, чтобы вершины лежали на единичной сфере) не являются серединами (в смысле объемлющего евклидового пространства) граней исходного многогранника можно убедиться посмотрев на обычные многогранники в трехмерном пространстве, впрочем это и так очевидно.

1.

Вершины дуального {3,4,3} — это не середины икосаэдров/октаэдров. Если середину икосаэдра соединить с вершинами, полученные тетраэдры не будут правильными. В этом можно убедиться вот так:

Посмотрим на правильный шестиугольник. Как известно, после соединения его центра с вершинами получаются правильные треугольники (рисунок 1).

Теперь посмотрим на искосаэдр, его середину и косой шестиугольник из ребер (рисунок 2). По сравнению с плоским он симметрично деформирован «гармошкой» и (рисунок 3) должен показать, что равные стороны перестанут быть равными, а именно, радиальные будут меньше боковых. Это исправляется за счет того, что «середина» немного смещается в 4 измерение и радиальные ребра становятся длиннее.

То, что ребра дуального многогранника (если его, как и исходный, отнормировать, чтобы вершины лежали на единичной сфере) не являются серединами (в смысле объемлющего евклидового пространства) граней исходного многогранника можно убедиться посмотрев на обычные многогранники в трехмерном пространстве, впрочем это и так очевидно.

2.

После запихивания икосаэдров в октаэдральные грани остаются пустоты. Это очевидно (рисунок 1, рядом с каждой вершиной октаэдра, то есть у синих ребер). Чтобы понять как они заполняются, посмотрим на то, как прилегают друг к другу октаэдральные ячейки в исходном {3,4,3}.

Из (рисунок 2) видно, что они прилегают к вершине «кубическим образом». Нарисуем это, вместе с релевантными вершинами вписанных искосаэдров и покажем, как они соединяются в тетраэдры (рисунок 3).

То есть один тетраэдр посередине (красный) и к каждой его грани прилегает еще один тетраэдр.

Таким образом заполняются все пустоты. Многогранник {3,3,5} (5 означает, что вокруг каждого ребра 5 тетраэдров {3,3}) завершен. Многогранник {5,3,3} с додекаэдрическими ячейками {5,3}, соединяющимися вокруг ребер по 3, — его дуальный.

После запихивания икосаэдров в октаэдральные грани остаются пустоты. Это очевидно (рисунок 1, рядом с каждой вершиной октаэдра, то есть у синих ребер). Чтобы понять как они заполняются, посмотрим на то, как прилегают друг к другу октаэдральные ячейки в исходном {3,4,3}.

Из (рисунок 2) видно, что они прилегают к вершине «кубическим образом». Нарисуем это, вместе с релевантными вершинами вписанных искосаэдров и покажем, как они соединяются в тетраэдры (рисунок 3).

То есть один тетраэдр посередине (красный) и к каждой его грани прилегает еще один тетраэдр.

Таким образом заполняются все пустоты. Многогранник {3,3,5} (5 означает, что вокруг каждого ребра 5 тетраэдров {3,3}) завершен. Многогранник {5,3,3} с додекаэдрическими ячейками {5,3}, соединяющимися вокруг ребер по 3, — его дуальный.

Больше никаких исключительных полностью правильных (то есть обладающих такой же глубоко транзитивной симметрией как сфера) многогранников нет.

В завершение несколько лекций Тёрстона (вторая лекция, додекаэдрическое многообразие Пуанкаре связано с {5,3,3}).

youtube.com/watch?v=o6SucT2Zzys

youtube.com/watch?v=w30xG_vGwoc

youtube.com/watch?v=PXsqdiS-eRA

В завершение несколько лекций Тёрстона (вторая лекция, додекаэдрическое многообразие Пуанкаре связано с {5,3,3}).

youtube.com/watch?v=o6SucT2Zzys

youtube.com/watch?v=w30xG_vGwoc

youtube.com/watch?v=PXsqdiS-eRA

Описание кубики Клебша с 27 вещественными прямыми: https://www.mathcurve.com/surfaces.gb/clebsch/clebsch.shtml

Координатное доказательство того, что инверсия сохраняет окружности.

Поменяем координаты на u = x + iy, v = x - iy. Тогда x^2+y^2 = uv. Инверсия — это деление на x^2+y^2, то есть на uv, то есть u —> 1/v, а v —> 1/u. Квадратичные члены в уравнении окружности всегда имеют вид x^2+y^2, то есть uv. Подставим преобразование и умножим на uv, чтобы убрать знаменатели. Очевидно, что если был свободный член — получится квадратичное, а если нет — линейное. The end.

Кстати, (x:y:z) —> (1/x:1/y:1/z) = (yz:zx:xy) называется квадратичное преобразование, оно задает римскую_поверхность = поверхность_штейнера, такие проеобразования вместе с афинными порождают бирациональные автоморфизмы плоскости, это кусочек отображения веронезе… А ещё, это то же самое, что инверсия (с точностью до отражения u <—> v).

Поменяем координаты на u = x + iy, v = x - iy. Тогда x^2+y^2 = uv. Инверсия — это деление на x^2+y^2, то есть на uv, то есть u —> 1/v, а v —> 1/u. Квадратичные члены в уравнении окружности всегда имеют вид x^2+y^2, то есть uv. Подставим преобразование и умножим на uv, чтобы убрать знаменатели. Очевидно, что если был свободный член — получится квадратичное, а если нет — линейное. The end.

Кстати, (x:y:z) —> (1/x:1/y:1/z) = (yz:zx:xy) называется квадратичное преобразование, оно задает римскую_поверхность = поверхность_штейнера, такие проеобразования вместе с афинными порождают бирациональные автоморфизмы плоскости, это кусочек отображения веронезе… А ещё, это то же самое, что инверсия (с точностью до отражения u <—> v).

Интересная штука: логарифмическая производная геометрической прогрессии равна геометрической прогрессии.

d/dt log 1/(1-x) = 1/(1-x)

Используется, кстати.

d/dt log 1/(1-x) = 1/(1-x)

Используется, кстати.

Теорема >>1226 в такой форме выглядит совершенно очевидной, но в немного другой форме выглядит странно.

Возьмем два способа представлять вещественную проективную прямую — как окружность с отождествленными противоположными точками и как интервал, замкнутый точкой на бесконечности в окружность. Первый кажется более симметричным чем второй, но это не так. Если отождествить эти две окружности «радиальной проекцией» вращения переходят во вращения. На первый взгляд это кажется странным — центр ведь должен быть фиксирован!

Он совсем не фиксирован.

Возьмем два способа представлять вещественную проективную прямую — как окружность с отождествленными противоположными точками и как интервал, замкнутый точкой на бесконечности в окружность. Первый кажется более симметричным чем второй, но это не так. Если отождествить эти две окружности «радиальной проекцией» вращения переходят во вращения. На первый взгляд это кажется странным — центр ведь должен быть фиксирован!

Он совсем не фиксирован.

Другое интересное приложение — вектора Витта.

Начал писать, но что-то лень копипастить википедию.

Короче:

Грубо говоря, наша цель в том, чтобы определить сложение и умножение рядов, которые будут переходить в поэлементное сложение и умножение для их логарифмических производных. Зная, что логарифмическая производная геометрической прогрессии равна ей самой, это очень легко.

Начал писать, но что-то лень копипастить википедию.

Короче:

Грубо говоря, наша цель в том, чтобы определить сложение и умножение рядов, которые будут переходить в поэлементное сложение и умножение для их логарифмических производных. Зная, что логарифмическая производная геометрической прогрессии равна ей самой, это очень легко.

Если задуматься, все это очень естественно.

Как мотивация может быть вот что: мы берем характеристический многочлен (линейного преобразования), но не его, а «проективный дуальный», точнее нет… Короче, делаем его однородным:

det(t_1 Id - t_2 x)

И берем не t_2 = 1, а t_1 = 1. Проективно (P^1 это (t_1 : t_2)) это переход к другим координатам (ноль <—> бесконечность). Короче, тот же многочлен, но коэффициенты в обратном порядке (старший <—> младший и т. д.). Его корни — обратные к собственным числам.

Тогда прямой сумме и тензорному произведению соответствует сложение и умножение этих многочленов как векторов Витта.

Если думать про собственные числа и взять логарифмические производные — это очевидно. Для сложения совсем, для умножения коэффициентами лог производных будут суммы степеней собственных чисел, которые мультипликативны как раз как надо.

Получается такое «кольцо гротендика», хотя и не совсем оно.

Как мотивация может быть вот что: мы берем характеристический многочлен (линейного преобразования), но не его, а «проективный дуальный», точнее нет… Короче, делаем его однородным:

det(t_1 Id - t_2 x)

И берем не t_2 = 1, а t_1 = 1. Проективно (P^1 это (t_1 : t_2)) это переход к другим координатам (ноль <—> бесконечность). Короче, тот же многочлен, но коэффициенты в обратном порядке (старший <—> младший и т. д.). Его корни — обратные к собственным числам.

Тогда прямой сумме и тензорному произведению соответствует сложение и умножение этих многочленов как векторов Витта.

Если думать про собственные числа и взять логарифмические производные — это очевидно. Для сложения совсем, для умножения коэффициентами лог производных будут суммы степеней собственных чисел, которые мультипликативны как раз как надо.

Получается такое «кольцо гротендика», хотя и не совсем оно.

А может это несущественно — брать этот «проективный дуальный». От обращения собственных чисел ведь ничего не поменяется — кроме того, что на ноль делить нельзя — но это малозначимо.

Еще интересно, что правильные многогранники в размерности 4 — группы вращений правильных многогранников в размерности 3. Поэтому 120 вершин = 2 листное накрытие 60 вращений. (60 вращений = 12 граней по 5 сторон додекаэдра или, дуально, 20 граней по 3 стороны икосаэдра)

Имхо, поразительно, что для характеристических многочленов и p-адических чисел используется одна и та же конструкция. Подобные соображения используются также для дзета-функций.

Как-то задался вопросом — почему плоская кубика так странно выглядит — разве не логично, чтобы она выглядела как две окружности?

Но она не может выглядеть как две окружности, так как тогда прямая пересекалась бы с ней в 4 точках, а она кубическая, это невозможно.

Но она не может выглядеть как две окружности, так как тогда прямая пересекалась бы с ней в 4 точках, а она кубическая, это невозможно.

Кривая 4 степени, имеющая 28 прямых, касающихся её в 2 точках (расположенных как все стороны и диагонали правильного 8-угольника).

При инверсии кривые, касающиеся в нуле, переходят в кривые, пересекающиеся на бесконечности — потому что это раздутие.

Кубику Клебша ещё можно вопринимать как деформацию вырожденной кубики из трех координатных плоскостей.

Сумма(по i от 1 до n) (фиксированный многочлен от i) = многочлен от n.

Доказательство по индукции. Если мы увеличиваем n на 1, левая часть увеличивается на фиксированный многочлен от n+1. Правая часть — линейная комбинация степеней n, и мы можем подобрать её такой, чтобы она увеличивалась на столько же, так как (n+1)^k - n^k = kn^(k-1) + … образуют базис в многочленах. Более того, похоже справа можно получить все многочлены без свободного члена.

Как упражнение можно проверить, что

1^2 + 2^2 + … + 24^2 = 70^2.

Доказательство по индукции. Если мы увеличиваем n на 1, левая часть увеличивается на фиксированный многочлен от n+1. Правая часть — линейная комбинация степеней n, и мы можем подобрать её такой, чтобы она увеличивалась на столько же, так как (n+1)^k - n^k = kn^(k-1) + … образуют базис в многочленах. Более того, похоже справа можно получить все многочлены без свободного члена.

Как упражнение можно проверить, что

1^2 + 2^2 + … + 24^2 = 70^2.

>>1314

По поводу этого интересно отметить, что когда-то я читал Куранта и Роббинса, там в начале книги шла речь про индукцию и формулу суммы степеней и говорилось, что индукция — всего лишь способ проверки, который ничего не говорит о том, как догадаться до формулы. Хотя как раз в этом случае индукция говорит всё — сразу же даёт и формулы, и доказательство.

По поводу этого интересно отметить, что когда-то я читал Куранта и Роббинса, там в начале книги шла речь про индукцию и формулу суммы степеней и говорилось, что индукция — всего лишь способ проверки, который ничего не говорит о том, как догадаться до формулы. Хотя как раз в этом случае индукция говорит всё — сразу же даёт и формулы, и доказательство.

Немного не в тему, но вот читаю SICP, пункт 1.2.4 упраженение 1.19 — имхо, проще сказать, что преобразование Фибоначчи — линейное, то есть это матрица, нам нужно возвести в степень матрицу, а возводить в степень мы уже умеем. А то на первый взгляд мне показалось, что тут какая-то нетривиальная идея есть.

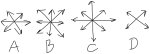

Три базовых образа, связанных с линейными преобразованиями.

Расстояние Хаусдорфа.

Берем и сопоставляем каждому отображению из первого подмножества во второе «супремум длин стрелок», затем минимизируем (берем инфимум) по всем отображениям. И симметризуем напоследок — делаем то же, только из второго множества в первое и берем максимум полученных двух чисел.

Берем и сопоставляем каждому отображению из первого подмножества во второе «супремум длин стрелок», затем минимизируем (берем инфимум) по всем отображениям. И симметризуем напоследок — делаем то же, только из второго множества в первое и берем максимум полученных двух чисел.

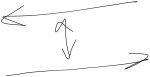

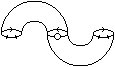

Трюк Дирака с ремнем (или может другое название).

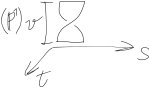

Берем ленту из более-менее гибкого материала (можно вырезать из бумаги). Представляем, что по её длине прикреплены твердые трехмерные тела. Берем, удерживаем за кончик 1 (так, чтобы он не двигался) и поворачиваем кончик 2 (как стрелку на циферблате) на 2 полных оборота, так, чтобы сначала он прошел над, а потом под (как на рисунке). Все полностью вернется в исходное положение.

Теперь посмотрим, что произошло. Каждое тело как-то прокрутилось и вернулось в исходное положение. Если не обращать внимания на переносы в пространстве кажое из них описало петлю в группе вращений. Первое (на кончике 1) описало тождественную петлю, состоящую из точки. Тело на кончике 2 описало двойное прокручивание. А промежуточные тела описали петли, плавно переходящие между этими двумя — то есть определили стягивание двойного прокручивания в тождественное. (Это иллюстрация к фундаментальной группе ортогональной группы, спинорам и т. д.)

Берем ленту из более-менее гибкого материала (можно вырезать из бумаги). Представляем, что по её длине прикреплены твердые трехмерные тела. Берем, удерживаем за кончик 1 (так, чтобы он не двигался) и поворачиваем кончик 2 (как стрелку на циферблате) на 2 полных оборота, так, чтобы сначала он прошел над, а потом под (как на рисунке). Все полностью вернется в исходное положение.

Теперь посмотрим, что произошло. Каждое тело как-то прокрутилось и вернулось в исходное положение. Если не обращать внимания на переносы в пространстве кажое из них описало петлю в группе вращений. Первое (на кончике 1) описало тождественную петлю, состоящую из точки. Тело на кончике 2 описало двойное прокручивание. А промежуточные тела описали петли, плавно переходящие между этими двумя — то есть определили стягивание двойного прокручивания в тождественное. (Это иллюстрация к фундаментальной группе ортогональной группы, спинорам и т. д.)

Теорема Гильберта о нулях.

Сначала две леммы.

Лемма 1. Если поле целое над подкольцом, то это подкольцо само поле.

Берем обратный к элементу a из подкольца (внутри большого поля), записываем условие, что он целый, умножаем на степень a. Получаем, что он лежит в подкольце.

Лемма 2. A[x][1/f] не поле.

(A — область целостности)

A[x][1/f] —> Frac(A)((x))

1/(1-f) ≠ (polynomial / f^n)

так как

f^n / (1-f) = 1/(1-f) - (1+f+…+f^(n-1)),

а 1/(1-f) не может быть многочленом.

Теперь главное утверждение.

Если A[конечное множество x_i] —>> K

(K — поле), так, что A вкладывается в K, то K целое над A[1/a] (для какого-то a из A).

Доказательство по индукции по количеству переменнных.

Для нулевого количества переменных это очевидно.

Если бы отображение индуцировало вложение A[x_i] в K, взяв в качестве A A[x_i] и применив теорему по индукции, а затем лемму 1, получили бы противоречие с леммой 2. Значит, все x_i алгебраические над A (внутри K), а значит целые над локализацией A по старшим коэффициентам многочленов (локализация по конечному числу элементов = локализация по их произведению).

Подставив A = k (поле), получаем, что поле K, конечно порожденное как алгебра над полем k, является конечным расширением k.

Сначала две леммы.

Лемма 1. Если поле целое над подкольцом, то это подкольцо само поле.

Берем обратный к элементу a из подкольца (внутри большого поля), записываем условие, что он целый, умножаем на степень a. Получаем, что он лежит в подкольце.

Лемма 2. A[x][1/f] не поле.

(A — область целостности)

A[x][1/f] —> Frac(A)((x))

1/(1-f) ≠ (polynomial / f^n)

так как

f^n / (1-f) = 1/(1-f) - (1+f+…+f^(n-1)),

а 1/(1-f) не может быть многочленом.

Теперь главное утверждение.

Если A[конечное множество x_i] —>> K

(K — поле), так, что A вкладывается в K, то K целое над A[1/a] (для какого-то a из A).

Доказательство по индукции по количеству переменнных.

Для нулевого количества переменных это очевидно.

Если бы отображение индуцировало вложение A[x_i] в K, взяв в качестве A A[x_i] и применив теорему по индукции, а затем лемму 1, получили бы противоречие с леммой 2. Значит, все x_i алгебраические над A (внутри K), а значит целые над локализацией A по старшим коэффициентам многочленов (локализация по конечному числу элементов = локализация по их произведению).

Подставив A = k (поле), получаем, что поле K, конечно порожденное как алгебра над полем k, является конечным расширением k.

>>1324

>Если A[конечное множество x_i] —>> K

>(K — поле), так, что A вкладывается в K, то K целое над A[1/a] (для какого-то a из A).

Т. е. если поле — конечно порожденная алгебра над подкольцом, то оно целое над его локализацией по какому-то элементу.

>Если A[конечное множество x_i] —>> K

>(K — поле), так, что A вкладывается в K, то K целое над A[1/a] (для какого-то a из A).

Т. е. если поле — конечно порожденная алгебра над подкольцом, то оно целое над его локализацией по какому-то элементу.

>>1324

>A[x][1/f] —> Frac(A)((x))

Кажется, тут не нужны ряды Лорана, достаточно поля частных A[x], то есть можно вообще ни о чем не говорить.

>A[x][1/f] —> Frac(A)((x))

Кажется, тут не нужны ряды Лорана, достаточно поля частных A[x], то есть можно вообще ни о чем не говорить.

Зацепления Хопфа и Уайтхеда.

Почему эллиптическая кривая называется эллиптической?

Длина дуги — integral(sqrt((dx)^2+(dy)^2))

Для эллипса x^2 / a^2 + y^2 / b^2 = 1. Берем дифференциал от этого уравнения, оттуда выражаем dy через dx, x и y, подставляем в sqrt((dx)^2+(dy)^2), выражаем y через x с помощью уравнения эллипса.

В итоге получается ∫ от (1 - k^2 x^2) d(x^2) / sqrt(x^2 (1 - x^2) (1 - k^2 x^2)), где k — эксцетриситет (k^2 = 1 - b^2 / a^2). (это сокращается, ясно дело)

Берем в качестве нового x x^2, а в качестве y sqrt(x^2 (1 - x^2) (1 - k^2 x^2)). Получается ∫ dx / y + k^2 ∫ x dx / y, где y = x^2 (1 - x^2) (1 - k^2 x^2).

Кстати, если k —> 0, эллипс переходит в окружность, эллипитический интеграл переходит в «знакомый» «интеграл арксинуса» — ∫ dx / y, где x^2 + y^2 = 1.

dx / y — это инвариантная (относительно очевидной групповой структуры на окружности) дифференциальная форма, очевидно, означающая длину вектора. Она и на эллиптической кривой инвариантна, по-моему.

Когда k —> 0 закон композиции на эллиптической кривой —> обычный закон композиции на окружности (рисунок).

Длина дуги — integral(sqrt((dx)^2+(dy)^2))

Для эллипса x^2 / a^2 + y^2 / b^2 = 1. Берем дифференциал от этого уравнения, оттуда выражаем dy через dx, x и y, подставляем в sqrt((dx)^2+(dy)^2), выражаем y через x с помощью уравнения эллипса.

В итоге получается ∫ от (1 - k^2 x^2) d(x^2) / sqrt(x^2 (1 - x^2) (1 - k^2 x^2)), где k — эксцетриситет (k^2 = 1 - b^2 / a^2). (это сокращается, ясно дело)

Берем в качестве нового x x^2, а в качестве y sqrt(x^2 (1 - x^2) (1 - k^2 x^2)). Получается ∫ dx / y + k^2 ∫ x dx / y, где y = x^2 (1 - x^2) (1 - k^2 x^2).

Кстати, если k —> 0, эллипс переходит в окружность, эллипитический интеграл переходит в «знакомый» «интеграл арксинуса» — ∫ dx / y, где x^2 + y^2 = 1.

dx / y — это инвариантная (относительно очевидной групповой структуры на окружности) дифференциальная форма, очевидно, означающая длину вектора. Она и на эллиптической кривой инвариантна, по-моему.

Когда k —> 0 закон композиции на эллиптической кривой —> обычный закон композиции на окружности (рисунок).

Для леминискаты этот ∫ сообенно милый.

Ур-е леми6искаты — r^2 = cos (2θ). Длина дуги как функции расстояния от центра — ∫ dr / sqrt(1-r^4) т.е. d(r^2) / sqrt ((1-r^2)r^2(1+r^2)) т.е.

∫ dx / y

y^2 = (1-x)x(1+x)

(Получается практичеески так же как у эллипса, оч легко)

Леминиската и похожа на эллипс, только вместо а+б=конст а*б=конст, где а и б — расстояния до фокусов.

Ур-е леми6искаты — r^2 = cos (2θ). Длина дуги как функции расстояния от центра — ∫ dr / sqrt(1-r^4) т.е. d(r^2) / sqrt ((1-r^2)r^2(1+r^2)) т.е.

∫ dx / y

y^2 = (1-x)x(1+x)

(Получается практичеески так же как у эллипса, оч легко)

Леминиската и похожа на эллипс, только вместо а+б=конст а*б=конст, где а и б — расстояния до фокусов.

Вертикальное, горизонатльное и диагональное сечения тора — пары окружностей.

Ещё сечения тора — овалы Кассини (сам тор, как нетрудно догадаться, алг. многообразие степени 4).

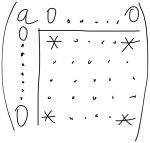

Доказательство Гамильтона-Кэли (хар многочлен зануляет оператор)

Посмотрим на соотв матрицу. Какой смысл ей можно придать? Будем считать ее матрицей из эндоморфизмов, действующей на столбец из базисных векторов (картинка). Будь это обычная ситуация, мы бы выдали, что определитель нулевой. Почему? Например, потому что между столбцами есть лин зависимость (умножение справа = взятие лин комб стобцов). Мы не можем делить, поэтому скажем что e_i на i-ый столбец = лин комб других столбцов, значит det * e_i = 0. Но det — эндоморфизм, если он зануляет образующие, значит он нулевой. Это все имеет смысл, так как элементы матрицы — КОММУТИРУЮЩИЕ эндоморфизмы. Немного странно (entries матрицы и столбца разной природы), но можете прокрутить в уме, проверить, что все ок.

Посмотрим на соотв матрицу. Какой смысл ей можно придать? Будем считать ее матрицей из эндоморфизмов, действующей на столбец из базисных векторов (картинка). Будь это обычная ситуация, мы бы выдали, что определитель нулевой. Почему? Например, потому что между столбцами есть лин зависимость (умножение справа = взятие лин комб стобцов). Мы не можем делить, поэтому скажем что e_i на i-ый столбец = лин комб других столбцов, значит det * e_i = 0. Но det — эндоморфизм, если он зануляет образующие, значит он нулевой. Это все имеет смысл, так как элементы матрицы — КОММУТИРУЮЩИЕ эндоморфизмы. Немного странно (entries матрицы и столбца разной природы), но можете прокрутить в уме, проверить, что все ок.

>>1336

Эндоморфизмы в данном контексте = линейные отображения из пространства в себя, если кому-то это слово незнакомо.

Эндоморфизмы в данном контексте = линейные отображения из пространства в себя, если кому-то это слово незнакомо.

>>1336

Исправил картинку

Исправил картинку

>>1336

Может быть, лучше было бы базис записать как строку слева.

В любом случае, прекрасное доказательство — оно говорит, что ничего не нужно делать, все очевидно.

Может быть, лучше было бы базис записать как строку слева.

В любом случае, прекрасное доказательство — оно говорит, что ничего не нужно делать, все очевидно.

Если в конечной группе у уравнения x^k = 1 меньше или равно чем k решений — она циклическая.

Обозначим порядок группы n и будем сравнивать с циклической группой такого же порядка. Если в группе есть элемент порядка d, то мы сразу получаем d решений уравнения x^d = 1 — степени этого элемента. Все элементы порядка d — среди них. Значит, их столько же, сколько в циклической группе. Значит, либо элементов порядка d (где d — делитель порядка группы) нет, либо их столько же, сколько в циклической группе. Но их не может не быть, количество элементов в группе — сумма по d элементов порядка d, а в циклической группе они всегда есть. Взяв d=n получаем, что есть элемент порядка n, значит, группа циклическая.

Следствие: конечная подгруппа мультипликативной группы поля циклическая.

Обозначим порядок группы n и будем сравнивать с циклической группой такого же порядка. Если в группе есть элемент порядка d, то мы сразу получаем d решений уравнения x^d = 1 — степени этого элемента. Все элементы порядка d — среди них. Значит, их столько же, сколько в циклической группе. Значит, либо элементов порядка d (где d — делитель порядка группы) нет, либо их столько же, сколько в циклической группе. Но их не может не быть, количество элементов в группе — сумма по d элементов порядка d, а в циклической группе они всегда есть. Взяв d=n получаем, что есть элемент порядка n, значит, группа циклическая.

Следствие: конечная подгруппа мультипликативной группы поля циклическая.

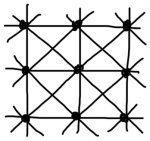

Координаты вершин 24 клеточника.

a, b, c, d —базис в 4D

Вершины:

± вектор_базиса ± другой_вектор_базиса

Вокруг a 6 вершин a±b a±c a±d (образующих октаэдральную ячейку) и так же вокруг каждой из 8 вершин гипероктаэдра ±a, ±b, ±c, ±d.

Вокруг (a+b+c+d)/2 6 вершин a+b, a+c, a+d, b+c, b+d, c+d (образующих октаэдральную ячейку) и так же вокруг каждой из 16 вершин гиперкуба (±a±b±c±d)/2.

Эти 16+8=24 вершин (гипер)куба и (гипер)октаэдра вместе сами образуют такой же 24вершинник, дуальный к исходному (если нормировать его, чтобы вершины были на расстоянии 1 от нуля).

a, b, c, d —базис в 4D

Вершины:

± вектор_базиса ± другой_вектор_базиса

Вокруг a 6 вершин a±b a±c a±d (образующих октаэдральную ячейку) и так же вокруг каждой из 8 вершин гипероктаэдра ±a, ±b, ±c, ±d.

Вокруг (a+b+c+d)/2 6 вершин a+b, a+c, a+d, b+c, b+d, c+d (образующих октаэдральную ячейку) и так же вокруг каждой из 16 вершин гиперкуба (±a±b±c±d)/2.

Эти 16+8=24 вершин (гипер)куба и (гипер)октаэдра вместе сами образуют такой же 24вершинник, дуальный к исходному (если нормировать его, чтобы вершины были на расстоянии 1 от нуля).

Нарисовал 4-куб и 4-октаэдр внутри {3,4,3}.

Есть два способа представлять вращения (в размерности 3) и показать, что группа вращений изоморфна вещ проективному пространству — как стрелки в направлении оси вращения, которые чем длиннее, тем больше угол поворота (тогда RP^3 — шар с отождествленными противоположными точками граничной сферы (для полуоборотов не важно в какую сторону они совершаются)) или фактор единичной сферы в кватернонах по ±1.

Так вот, первая картинка — это стереографическая проекция второй.

Так вот, первая картинка — это стереографическая проекция второй.

Зацепление Уайтхеда — многообразие Уайтхеда.

Зацепление Хопфа — расслоение Хопфа.

Зацепление Хопфа — расслоение Хопфа.

Элемент Казимира.

Возьмем представление алгебры Ли g:

g —> End V

Оно индуцирует билинейную форму — след произведения. Если она невырожденная, мы получаем то, что нарисовано (g <—> g* — это отождествление с помощью этой формы). След в смысле End(g) равен следу в смысле End(V) — это абстрактная тавтология (след в End(X) = спаривание в (X тензорно X*), отождествленному с End(X) и т. д.) . Берем тождественный эндоморфизм в End(g) и отправляем его в End(V). Все стрелки совместимы с действием g, и раз 1 в End(g) g-инвариантна, то этот её образ — тоже. Его след (по предыдущему) равен размерности g. Этот элемент и называется элементом Казимира.

Возьмем представление алгебры Ли g:

g —> End V

Оно индуцирует билинейную форму — след произведения. Если она невырожденная, мы получаем то, что нарисовано (g <—> g* — это отождествление с помощью этой формы). След в смысле End(g) равен следу в смысле End(V) — это абстрактная тавтология (след в End(X) = спаривание в (X тензорно X*), отождествленному с End(X) и т. д.) . Берем тождественный эндоморфизм в End(g) и отправляем его в End(V). Все стрелки совместимы с действием g, и раз 1 в End(g) g-инвариантна, то этот её образ — тоже. Его след (по предыдущему) равен размерности g. Этот элемент и называется элементом Казимира.

Кстати, несколько фоточек рукописного готического алфавита — полезно.

Теорема о фиксированной точке или хз как это называется.