Забавная статейка https://www.liveinternet.ru/users/3155073/post208041290/

> Вроде и 1 сентября прошло, а военно-исторические страсти в нашем треде и не думают утихать.

Че произошло? Опять вахтёр?

Я про питаниесрач. Интересно, он кому-то кроме самих участников интересен?

Продолжаем увлекательный разговор и вкусном и здоровом питании

https://www.youtube.com/watch?v=dyhYOMkzsnQ

Модель доспеха Ричарда де Бошана 1382-1439. Выполнена в размере 1/3 из алюминия по надгробию. Оружейная палата в Лидсе.

Запостили в прошлом тренде. Что это за xynта у товарища в центре? Опять бурные фантазии художника?

А так, пикча красивая

А так, пикча красивая

Ты про оружие у него в руке?

Нож для мяса, что тут непонятного?

Это похоже сорт оф глефа. У него тут у всего древкового оружия само древко стального цвета.

>глефа

Воможно даже обломанная. А может быть и спецально сделанная, как на пике.

Да, оно

Похоже на то. Нам в столовой такие дают.

Не думаю, ведь эта странная штука плоская, по ней видно, в отличии от древок на этой же картине. Да и цвет более-менее равномерный, а отличии от тех же самых древок.

Вероятно, тем более, что он стоит спиной и левой руки не видно, может он там древко держит. Но как бы то ни было, сам клинок очень странной формы.

Что интересно любой меч технически является ножом для мяса

Ну, технически как-раз таки нет, простите за снобизм. А вот сабли...

Может, алебарда обломана.

Сказали же, что это глефа. Или коуза.

Вот это наиболее похоже, спасибо

Почему пехотные бацинеты без забрала были без наносника?

>спецально сделанная, как на пике

На той миниатюре из библии Мациевского - фошарда или варбранд.

>фошарда

Добра тебе - всё время забываю, как это ковыряло называется.

Украинский и белорусский воины бронзового века.

>Украинский и белорусский

>бронзового века.

А казаки бронзового века есть?

древний укр и протолицвин

Белорусские ковбои из далёкого прошлошо?

Faussart

С Дзыся что-ли срисовано?

Тут же аноны доказывали, что кольчуга на морде это фэнтази.

>Игорь ДЗЫСЬ. РУССКИЕ ВОИНЫ XIII в. - КОННИЦА

>9. Суздальский тяжеловооруженный дружинник (старшая дружина) 1250-е гг.

а) Шлем — цельнокованный, куполовидный, обтянутый медным листом с полумаской и цельной кольчужной бармицей с ажурным краем;

б) гамбизон (стеганка) с короткими рукавами и ажурными фестонами по краю подола; в) поверх него пластинчатый панцирь 2-х частевой;

г) пластинчатые наручи (визант. типа); д) кольчужные рукавицы; е) кольчужные чулки «нагавицы» (застегивающиеся сзади ремешками);

ж) пристяжные металл, наколенники, обтянутые медью; з) щит треугольный; и) меч (общеевр. типа); к) кав. топорик с паворузом; л) кинжал

(общеевр. типа); м) 3-х частевое металл. наголовье лошади (монг. типа); н) комбинированный ламеллярно-ламинарный нагрудник лошади (монг.

типа); п) к седлу приторочена фляга из тыквы в суконном чехле; р) и овчинный тулуп. 9а — фрагм. орн. окантовки края щита.

>кольчуга на морде это фэнтази

Круговой бармицы не было? Зачем тогда по нижнему краю полумасок отверстия?

>аноны доказывали

как-то глупо оставлять нижнюю часть лица открытой

бармицы, приделанные к полумаскам, еще на вендельских шлемах были

Бердышник в юшмане, к тому же нарисованный иностранным автором в 19 веке...

Кстати говоря, рост средневековых людей уже обсуждался не так давно.

Видел в ФБ эту картинку с подписью "Данило Галицкий"

Какой-то дебил увидел золотого льва на синем фоне, а то что по доспехам это конец 14 - начало 15 века (латные перчатки, шиннобригантные поножи и наручи) до него не дошло.

>это конец 14 - начало 15 века

не, 1345 год

Ну окей, середина 14 века, а никак не середина 13 века.

да он вообще должен быть в русском или монгольском доспехе

А вот и рейтары с пиками, а говорили, что не было у них.

Это лансеры.

>Думать что люди СЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛИ от дварфов до современных людей за 500 лет это дебилизм.

На улицу выйди. Русские от советских дварфов до современных людей за 30 лет СЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛИ.

Папаня танковых войск врывается в тред.

лол Жалкий плагиатор и букашка укравший концепцию у пикрила.

100 кг это я конечно перебрал

То чувство, когда в районе ста в двенадцать весил ты

Это вайп?

Турнір між воєводою Воршем та князем Ростиславом під обложеним містом Ярославом, 1245.

Что на картинке? Европейский христианский рыцарь победил монгола со свастоном?

> Европейский христианский рыцарь

Данило Романович, правитель Галицько-Волинського князівства.

Почему тогда написано

>між воєводою Воршем та князем Ростиславом

Це теж лицар.

Я все так хочу разобраться, кто европеец Ростислав или Ворша этот. А кто монгол со свастоном.

Спасибо. Значит Ростислав европеец, а Ворша и Данила монголы.

Почему все посты потерли, кроме высеров поехавшего? Походу он сучка мочератора.

Их тоже потерли. он их обратно скопипастил. Посмотри на промежуток в отправлении, за 2 минуты 5 огромных паст.

Твой кукарек о 99% населения в виде крестьян в городе с характерным сельским трудом так и остался беспруфным вскукареком. Чисто крестьянкое население в преобладающей степени для города было характерно лишь на момент их основания, да и то, крестьяне уже занимались совершенно иным делом.

https://texts.news/uchebniki-istoriya-vsemirnaya/gorod-srednevekovoy-tsivilizatsii-zapadnoy.html

Фрайберг

Известно лишь, что после открытия в 1168 г. месторождений серебряной руды в этой лишь недавно населенной области Мейсенской марки стал стремительно развиваться горнорудный промысел. Население быстро прибывало, и благодаря этим новым поселенцам из деревни Кристианс- дорф в середине 80-х годов XII в. возник город, ставший важным экономическим центром. Первоначально деревня и связанное с ней торгово-ремесленное поселение образовали своего рода княжеский пфальц. Маркграф Оттон Богатый повелел для обеспечения управления рудниками соорудить бург, хозяйственное подворье и дома для своих слуг, а также церковь Св. Марии. Обретение поселением статуса города произошло в 1185/86 г., когда ему было пожаловано городское право. Тогда же он получил и свое впервые документально засвидетельствованное в 1218 г. название - Фрайберг, что означает “свободная гора”. В названии нашел отражение тот факт, что горные разработки велись на “свободной горе”, т.е. в области, где любой мог заниматься разведкой и эксплуатацией рудных месторождений, выплачивая маркграфу и владельцу горной регалии соответствующие денежные суммы. Во главе города тогда было поставлено специальное должностное лицо маркграфа - городской фогт.

Быстрое развитие горнорудного промысла, торговли и ремесла привело к тому, что уже к 1225 г. Фрайберг стал не только крупнейшим городом маркграфства, но и одним из важнейших экономических центров Германии. В 1227 г. он обрел свой первый, выполненный в романском стиле герб и городскую печать. Наличие печати служило выражением самостоятельности городской общины, обладавшей правами самоуправления. В городском совете, с 1291 г. возглавлявшемся бургомистром, заседали представители патрициата, составлявшего сравнительно небольшую часть населения города. Преобладали средние бюргеры, владевшие собственным домом, обладавшие полными правами гражданства, но не имевшие привилегий. В середине Х1П в. таких насчитывалось 600-700 семей: торговцы, ремесленные мастера, горные мастера, преуспевавшие забойщики, извозчики с собственной упряжкой. Третий, низший слой составляли поденщики, подмастерья, домашняя прислуга и прочий люд, работавший ради куска хлеба. Ho и представи-

© В.Д. Балакин

тели этого слоя пользовались защитой от произвола феодалов. Многие из них, привлеченные горнорудным бумом, пришли в город, на рудни ки и плавильни, еще не обладая никакой специальностью. Поденная работа служила для них своего рода переходной стадией на пути обретения всех прав гражданства. В период, когда горнорудная промышленность Фрайберга была на подъеме, шанс обзавестись собственностью был вполне реален.

Слава города создавалась трудом его бюргеров, прежде всего горняков. В XIII в. на территории, примыкавшей к городу и являвшейся собственностью городской общины, насчитывалось до 200 рудников и около 50 плавилен. Работы начинались с разведки месторождения. Свобода занятия горным промыслом не только давала права, но и налагала обязанности: начатую проходку шурфа нельзя было прерывать, иначе разработку передавали другому

Штральзунд

Вслед за крестьянами на вендские территории потянулись купцы и ремесленники. По соседству с княжескими бургами или в иных особенно удобных для труда и жизни местах стали возникать купеческие и ремесленные поселения, которые вскоре получали городское право. Инициаторами создания этих городских поселений были, прежде всего, купцы, заинтересованные в торговле продовольствием и сырьем, поступавшими из Прибалтики, которые можно было с большой выгодой продать в странах к западу от Эльбы. В те годы появился и Штральзунд. Сейчас это - малоприметный город на северо-востоке Германии с населением около 70 тысяч человек, а 500 лет назад он играл в системе мировых тор-

© В.Д. Балакин

гово-экономических связей такую роль, на которую ныне могут претендовать разве что Гамбург и Роттердам.

Письменные источники и археологические материалы не позволяют с достаточной точностью установить время возникновения Штраль- зунда. Можно лишь предположить, что он, в отличие, например, от Любека или Ростока, не имел в качестве предшественника славянское тор- гово-ремесленное поселение или княжеский бург. Однако вероятно, что на месте города или по соседству существовала славянская деревня при паромной переправе через пролив Штрелазунд, отделяющий о. Рюген от материка (antiquus navalis transitus, как говорится в древнейших грамотах, пожалованных Штральзунду). Эта деревня, видимо, и дала название, под которым он фигурирует в своем первом документальном упоминании, грамоте князя Вацлава I от 31 декабря 1234 г. о предоставлении городского права, - Штралов. Одно бесспорно: Штралов-Штраль- зунд к этому моменту уже существовал как торгово-ремесленное поселение. Застройка Штральзунда началась вокруг Старого рынка в северной части (так называемый Старый город), к которой примыкала территория, первоначально принадлежавшая князю и где в XIII-XIV вв. находилась резиденция фогтов. Штральзунд быстро разрастался в южном и юго-западном направлениях - гак возник Новый город. В 1261 г. началось строительство городской стены, объединившей Старый и Новый город. Штральзунд в первые десятилетия своего существования обладал большой притягательной силой как для жителей близлежащей округи, так и для переселенцев из далеких краев. Древнейшая городская книга, которая велась с 1270 г., свидетельствует, что в Штральзунде поселились выходцы из Мекленбурга, Вестфалии, Гольштейна, Нижней Саксонии, Померании, Нидерландов, Бранденбурга, Дании, Швеции, Пруссии, Новгорода, Норвегии, Чехии и Италии. Однако с самого начала среди его жителей преобладали немцы.

К концу XIII в. у пролива Штрелазунд уже стоял большой по тем временам город. Через городскую стену, увенчанную многочисленными башнями, в него вели 10 ворот - 4 со стороны суши и 6 от гавани. Быстрое строительство свидетельствовало о хозяйственном расцвете города. Уже в XIII в. в нем появилось свыше 60 ремесленных специальностей. Процветали ремесла, обслуживавшие торговлю и судоходство: судостроение, производство карабельных снастей, бочек и ящиков.

В 1393 г. в городе было 8 судоверфей.

Сколь бы велика ни была роль ремесленников в развитии Штральзунда, не они доминировали в хозяйственной и политической жизни города, а купцы. Прежде всего транзитная торговля обеспечила Штральзунду то важное значение, которое он имел на протяжении столетий. Основу своего процветания штральзундские купцы заложили вывозом местной продукции сельского и лесного хозяйства. Ассортимент перевозившихся товаров становился все богаче, и вскоре в нем уже преобладали предметы транзитной торговли: сукна из Фландрии, металлоизделия и полотно из Вестфалии, шерсть из Англии, вяленая треска из Норвегии, сельдь из Сконе, медь и железо из Швеции, зерно и древесина из Пруссии, Польши и Литвы, меха и воск из Новгорода. Штральзундские купцы все больше становились торговыми посредниками, за

нимавшими ключевые позиции в товарообмене между Северной, Восточной, Западной и Центральной Европой. Транзитная торговля по морю имела для Штральзунда важнейшее значение, и не случайно на его старейшей печати изображен когг - главное транспортное средство ганзейского купца.

Принадлежность Штральзунда к Ганзейскому союзу существенно повышала его экономический и политический вес. Города Северной Германии, первоначально конкурировавшие друг с другом, пришли к осознанию того, что у них больше общих интересов, чем поводов для вражды, и это подвигло их на создание прочного союза, благодаря которому экономический, политический и военный потенциал каждого отдельного%города заметно возрастал.

Как ты там ещё кукарекал? В городе было два домика, да крепость? Ремесленный состав населения города говорит о другом, выблядок.

Сельские ремесленники имелись, как правило, в каждой деревне; специалисты - оружейники, пекари, шорники и т.п. - обслуживали рыцарские замки и даже могли быть неблагородными вассалами низшего ранга, получив в лен кузницу или пекарню; монастыри, как более или менее замкнутые хозяйственные организмы, могли, подобно светским поместьям, процветать лишь при достаточной обеспеченности ремесленными изделиями, отсюда - весьма развитое монастырское ремесло средневековья. Однако основным местом развития ремесла был город. В деревне кузнец был единственным мастером-профессионалом, в замке и монастыре ремесленники являлись обычно небольшой частью челяди или братии, в городах же они образовывали немалую (если не основную) долю членов коммуны. Именно в городах встал вопрос об организации их в самоуправляющиеся коллективы - цехи, которые, впрочем, сложились не повсеместно: во многих городах Западной Европы ремесленники подчинялись непосредственно городским властям.

Средневековые цехи - объединения городских ремесленников одной или сходных специальностей - возникают, судя по всему, в X- XI вв., фиксация их статутов относится к XII - началу XIV в. Собственно, сам производящий коллектив был невелик: из-за невысокого уровня разделения труда изделие не переходило из рук в руки, и один мастер, пусть и с несколькими помощниками - членами семьи, подмастерьями, учениками, - делал вещь целиком. Ho в традиционном, сословном, корпоративном обществе средневековья конституирование любой деятельности успешнее всего происходило через объединение занимающихся этой деятельностью в признанный обществом коллектив. Поэтому в большинстве городских ремесел Западной Европы главы производственных коллективов стремились объединиться в цехи. Цехи делились по профессиям, причем разделительные признаки основывались не на характере производства, а на выпускаемой продукции, различаемой по функции. Так, например, технологически одинаково производимые бытовые ножи и боевые кинжалы изготовлялись членами разных цехов: ножовщиками и оружейниками соответственно. Единицей цеха был его полноправный член - мастер, владевший мастерской. В идеале (и если эго не противоречило технологическим возможностям) в

рамках одной мастерской изделие должно было изготовляться полностью: от подготовки материала до украшения готового предмета. Мастеру в его деятельности помогали подчиненные ему работники: подмастерья и ученики. Ученик работал за стол и кров и нередко сам (или его родные) платил за обучение. Ученичество обычно длилось от двух до семи лет, а в отдельных случаях даже 10-12 лет. Окончивший учение становился подмастерьем, получавшим плату за свой труд. Однако он являлся не столько наемным работником по образцу рабочих нового времени, сколько помощником мастера, обычно жившим с ним под одной кровлей. Подмастерье мог уже сам стать мастером, но для этого требовалось иметь определенный достаток, часто - семью, кое-где - предварительно постранствовать по свету, совершенствуя свое умение.

Пока что все описания городов говорят совсем о другом, чем ты мне здесь пиздел. Ты же гнилой пиздабол.

Бристоль

Своим возвышением и благосостоянием жителей город в первую очередь был обязан морской торговле, но Бристоль и его округа на протяжении всего периода существования более чем какой-либо другой регион Англии (за исключением Лондона) проявляли постоянную промышленную активность, и поэтому город является одним из старейших ремесленных центров страны. С раннего периода катализатором ремесленного развития Бристоля был его порт. Кроме ремесел, которые обеспечивали потребности жителей, наличие порта стимулировало множество вспомогательных производств, таких как парусное, канатное, производство цепей, бондарное (для производства бочонков и бочек, необходимых для кораблей, совершавших длительные плавания). Возможность вести широкую экспортную торговлю, которую предоставлял порт, способствовала расширению традиционных производств.

© Т.В. Мосолкина

Одним из самых ранних в Бристоле и окрестностях было производство шерстяных тканей, которое сосредоточивалось в пригороде Рэдк- лиф на южном берегу Эйвона, вокруг церквей Храма и Св. Томаса-му- ченика. Другим старейшим производством города было мыловарение, которое обслуживало в первую очередь нужды шерстяной промышленности. Оно было первым ремесленным процессом, использовавшим преимущества местных запасов угля. Кроме мыловарения большое количество угля использовалось в пивоварении, изготовлении стекла, гончарном деле и производстве металла. Наличие собственного угля наряду с существованием порта было наибольшим преимуществом Бристоля. Перечисленные отрасли производства не охватывают, конечно, все количество ремесленных профессий, существовавших в Бристоле, в котором, как и в любом средневековом городе, их был не один десяток. В список плательщиков тальи 1313 г. в Бристоле были включены лица 122 специальностей.

Важное место, которое занимал Бристоль во внешней торговле Англии, не могло не влиять на специфику занятий и образ жизни его граждан. Большая часть населения города была так или иначе связана с функционированием порта - это не только моряки, но и ремесленники, связанные с обслуживанием и строительством кораблей, портовые чиновники и различные поденщики. Кроме того, значительная часть населения участвовала в торговле, которую Бристоль вел с Ирландией, Францией и Испанией

Как все сложно. Оказывается это монгол против поляка, при этом поединок дружественный. Данила тут вообще не причем.

>На рисунке (слева) королевский герольд, сопровождающий войско, один из организаторов турнира, держит в руке королевскую хоругвь. Его яркие одежды дополняет своеобразная шапка с длинным изогнутым верхом. Такие уборы иногда появляются на головах венгерской знати как отзвук их степного кочевого прошлого и тесных связей с половецкими ордами: как раз в начале 40-х годов XIII века значительные контингенты половцев, спасаясь от нашествия монголов, эмигрировали в Венгрию, и их племенная верхушка пополнила ряды венгерской аристократии.

А я уже хотел поинтересоваться, почему поляк выступает под венгерским флагом.

>Русские личины, в отличие от половецких и черноклобуцких, не имели усов и приклепанных ушей - они выполнялись в виде бесстрастных лиц с европеоидными чертами, иногда напоминая лики ангелов (Изяславль)

Дайте пруфы на русские личины.

Имелась в виду вполне конкретная личина.

Найдена в 1958 (или в 1960 году если верить каталогу выставки «древнерусский город Изяславль») при раскопках поселения у с. Городище. Хранится в запасниках Эрмитажа.

Наибольшая ширина сохранившегося фрагмента – 15,5 см, высота сохранившегося фрагмента – 10 см,, длина глазных прорезей около 3.5 см., ширина глазных прорезей около 1.5 см (края обеих прорезей разрушены), длина рта около 3 см (левый угол разрушен), длина носа 7 см., ширина носа внизу – 3,2 см. толщина листа мне неизвестна. Безусое, мастерски проработанное лицо с прямым носом и маленьким ртом с плотно сжатыми, хорошо проработанными губами.

Прорези в ноздрях выполнены в виде двух групп небольших (около 4 мм диаметром) отверстий, по 4 на каждую ноздрю. Ротовое отверстие отсутствует.

Интересно, что первоначально из-за правильности черт маска идентифицирована М.К. Каргером как античная, случайно попавшая в город незадолго до его гибели. В настоящее время, когда поселение у Городища с достаточной долей уверенности идентифицируется как древнерусский город Изяславль, есть все основания считать, что маска служила забралом шлема, принадлежавшего одному из знатных защитников города. Это подтверждается тем, что данный археологический слой оказался законсервированным в результате пожара и гибели города. Ведь именно в нем находились многочисленные останки жителей и защитников крепости, различное оружие и доспехи, к коим несомненно относится и представленная маска. Время гибели города известно: зима 1240/41 гг.

Чувак, ты ведь знаешь, что можешь постить по 4 картинки разом? Очень удобно, позволяет избежать повторов и оставляет время на подписи.

>бугурт буквоеда

Как на говно.

Хватит тут срать, вали в /гсг/. Скачи-мочи тред там.

Я бы посоветовал тебе не усердствовать. А то можно и за вайп огресть.

Есть еще личина из Серенска.

> историчность или её отсуствие

Вот завезут исторические моды на Баннерлорд, тогда заценим.

Так тебе же обсуждения не надо - тебе бы только тред засрать. Иначе бы ограничился ты парой-тройкой картинок.

>личина из Серенска

Что-то я, похоже, совсем обдвачевался, подумал уже, это фо лулз "личинка из сереньк-Серенска".

Да есть такая личина из Серенска, тоже из городища времен нашествия.

Логика в том, что вряд ли кто-то будет просматривать всю гору твоих пикч и разбирать на соответствие каждую - это слишком нудно.Ты же не дурачок, чтобы не понимать этого.

Нахуя лучнику пехотинцу поножи?

Или это конные стрелки еврипейцы-угры?

Nieuwpoort 1600 FIRST MODERN BATTLE

FORDING TO BATTLE, 10:30 HRS

The train (1) is being organized and will hang back close to the ford. The single battalion

(2) of regiment Huchtenbroek marches off to join the other units ready for battle on the

beach. The men march in step, part of their drill. Because the enemy is near, the unit

marches in close order, each men occupying 3ft by 3ft (90 x 90cm). For longer marches in

battle order, the formation would open up, usually to 6ft (180cm) between ranks only.

Regiment Brederode (3), also a single battalion, is the last across. It fords as a march

column, i.e. first the right hand shot sleeve, then the right half of the pike block, then the

left half and finally the left hand shot sleeve. No matter the size of the unit (4), Republican

foot would always deploy in ten ranks. Sergeants were usually posted on the sides.

Captains (5) had to stay between the enemy and the unit. Lieutenants (6) were on the

opposite side. The unit’s field commander (7), often the lieutenant-colonel, rode in front,

accompanied by his company’s drummers. The other drummers (8) stayed behind the

unit. The second in command, often the major, would lead the second battalion, or if the

regiment only fielded one, stay behind it. If a regiment deployed both its battalions next to

each other, the commander would be in the gap between the two, with his company’s

drummers and banner, precursor of the regimental banner.

The regiment still has calivermen (9), they form the flank files of the shot sleeves. The

musketeers were placed closest to the pikes. The unit looks quite uniform: the men were

supplied from general stores, including their clothing. All armour (10) was blackened.

Commanders were usually armoured like a cuirassier. The first two ranks of pikemen had

extra armour on shoulders, upper arms and thighs. Regulations existed even for banners.

They had to show the Republic’s red lion, and all banners of a regiment had to use the

same colours. Huchtenbroek's and Brederode’s are unknown, but Brederode was a

regiment from Holland and both the arms of Brederode and Holland were the same as the

Republic’s official arms: a red lion on a yellow field. The men could take off their breeches

(11) etc. before fording and needed some time to put everything back on again. Notice the

knapsacks (12): every man carried several days of rations.

FORDING TO BATTLE, 10:30 HRS

The train (1) is being organized and will hang back close to the ford. The single battalion

(2) of regiment Huchtenbroek marches off to join the other units ready for battle on the

beach. The men march in step, part of their drill. Because the enemy is near, the unit

marches in close order, each men occupying 3ft by 3ft (90 x 90cm). For longer marches in

battle order, the formation would open up, usually to 6ft (180cm) between ranks only.

Regiment Brederode (3), also a single battalion, is the last across. It fords as a march

column, i.e. first the right hand shot sleeve, then the right half of the pike block, then the

left half and finally the left hand shot sleeve. No matter the size of the unit (4), Republican

foot would always deploy in ten ranks. Sergeants were usually posted on the sides.

Captains (5) had to stay between the enemy and the unit. Lieutenants (6) were on the

opposite side. The unit’s field commander (7), often the lieutenant-colonel, rode in front,

accompanied by his company’s drummers. The other drummers (8) stayed behind the

unit. The second in command, often the major, would lead the second battalion, or if the

regiment only fielded one, stay behind it. If a regiment deployed both its battalions next to

each other, the commander would be in the gap between the two, with his company’s

drummers and banner, precursor of the regimental banner.

The regiment still has calivermen (9), they form the flank files of the shot sleeves. The

musketeers were placed closest to the pikes. The unit looks quite uniform: the men were

supplied from general stores, including their clothing. All armour (10) was blackened.

Commanders were usually armoured like a cuirassier. The first two ranks of pikemen had

extra armour on shoulders, upper arms and thighs. Regulations existed even for banners.

They had to show the Republic’s red lion, and all banners of a regiment had to use the

same colours. Huchtenbroek's and Brederode’s are unknown, but Brederode was a

regiment from Holland and both the arms of Brederode and Holland were the same as the

Republic’s official arms: a red lion on a yellow field. The men could take off their breeches

(11) etc. before fording and needed some time to put everything back on again. Notice the

knapsacks (12): every man carried several days of rations.

FIRST CUIRASSIER CHARGE, SECOND LINE, 16:15 HRS

The second lines of the cavalry wings meet in the meadow, during the first cavalry charge

(1). The church tower of Nieuwpoort is visible in the distance (2). The infantry battle is in

the dunes in the upper right corner (3). In the foreground the cuirassier squadron of Paul

Bacx has just threaded its opponent and is facing about to charge the same unit again in

the rear (4), each rider pivots his horse in turn (5). The opposing unit is wheeling away

from the charge to return to its own lines. A wheel takes much longer than an about-face

however. By the time the Royalist unit is halfway through its wheel, the Republican unit will

already have fallen on its rear. Drill made Republican cavalry very controllable. At

Nieuwpoort for example, the two lines of Louis’ first cuirassier charge had rallied back to

their starting line within half an hour.

Paul himself wasn’t present, his unit was commanded by his lieutenant John Six (6).

The three brothers Bacx had been serving the Republic as cavalry captains since the

early 1580s. They all had their own squadron. Marcel led a cavalry field regiment at

Nieuwpoort. Paul was away, governing Bergen op Zoom. John, the eldest and most

experienced, led his squadron as part of Solms’ regiment (John was married to ‘one of the

prettiest women of Holland’, the sister of colonel Huchtenbroek, himself once cornet of

Paul). The enemy squadron might be the German cuirassiers of Christopher John Count

of Salm-Rijferscheydt, a military family on the other side. He was severely wounded,

probably during this charge. He was taken to Ostend where he succumbed to his wounds

on 26 August, 26 years old.

Christopher’s unit wears the traditional cassock, often red in the Royalist army, Paul’s

men wear the regulation blackened armour and orange sash. Armour was blackened to

prevent rust. A mixture of linseed oil and soot was applied and then heated, leaving a

permanent black layer. More expensive methods left the metal brownish or bluish. The

pole of a cuirassier banner was usually carried in a cup near the foot and held upright with

a loop around the arm, so the rider was free to fight (7). This reconstructed banner shows

the Bacx arms. The men in Republican front ranks were better armoured. Cuirassiers

charged with their swords. Pistols were used for continued melee and pursuit.

LAST STAND, 18:30 HRS

On the beach, (1) a cuirassier troop from Balen’s field regiment mops up the last

resistance. Most of his cuirassiers had moved into the dunes to ride down anyone left in

the valleys. Unaware of their presence, the depleted pike block of Spanish regiments Villar

and Zapena fell victim to them. Closer to the beach, the depleted pike block of Spanish

regiments Maiolichino – the Diest mutineers – and Monroy had witnessed the destruction

of one of their detachments by the cuirassiers. They had time to separate into two or more

smaller units and move onto dunes, where they were safe from hooves and sabres, but

isolated and without most of their shot. The Frisians of regiment W. Nassau were ordered

to attack them. Like most infantry in the Republican army they had split into half-battalions,

better suited to take and hold individual dunes. Here the pikemen of one of these, perhaps

250 men strong, assaults the last stand of the mutineers and some of Monroy’s men. The

soft sands and steepness of the dunes presented yet another challenge, especially for the

pikemen who had a hard time presenting a solid front. Pole-arms as wielded by the

officers (2) must have been especially effective in these circumstances.

The uniform appearance of the Republicans contrasts with the individuality of the

Royalists, who included many demoted officers, euphemistically called ‘reformed’, and in

this formation many self-enriched mutineers. Comments mention that Spanish soldiers

hadn’t much money on them, but did wear fine clothes and an abundance of jewellery.

Little mercy was shown on this side of the battlefield where the mutineers fought, because

they were held responsible for the massacres at Snaaskerke and Mariakerke. Most of the

Spanish dead remained unidentified, including most of the (reformed) officers: there

simply was no one left from their unit to recognize them (3). Notice the heavier armoured

front ranks of the Republican unit. The banners shown on the left are – from left to right –

Ripperda, Aernsma and Blauw . They’re from the sketchbook of the secretary of the

regiment. This is the first time ever they’ve been published in colour. The banners on the

right are the blue mutineer banner depicted elsewhere in the book and two banners from

Bassen’s painting of captured flags, also depicted elsewhere. (*these have erroneously

been switched in this book with Sageman and Grovestins depicted elsewhere).

Может затем что в условиях ближнего боя будут выцеливать незащищенные места и норовить пиздануть по ногам?

По башке и плечам лупить будут, в ближнем то бою.

Сомнительная картинка какая то.

В первой половине 14 века не у каждого рыцаря были латные ноги, а тут пехота их носит.

Портфель собери.

Репорт лови

Если она для тебя неприятная, это не значит, сто она журацкая. Ведь она работает — как видишь, никто не спешит обсуждать выкинутую гору пикч.

> Мы регулярно тут просматриваем горы пикч.

Ну покажи мне аналогичную ситуацию: кто-то за 15 минут набрасывает 20+ схожих пикч — и их достоверность активно начинают обсуждать.

Блять, репортите этих игродетей.

Раз уж такое дело, такой вопрос по кингдом кам. Где выбивать латный шмот с хундсгугелем? Нигде пока не встречал, слышал про какие-то тайники, расскажите подробнее пж.

Date: 1350–1450

Culture: Mongolian or Chinese

Medium: Iron, gold

Dimensions: H. 7 1/2 in. (19.1 cm); Diam. 8 1/4 in. (21 cm); Wt. 2 lb. 2.4 oz. (969.6 g)

Classification: Helmets

Culture: Mongolian or Chinese

Medium: Iron, gold

Dimensions: H. 7 1/2 in. (19.1 cm); Diam. 8 1/4 in. (21 cm); Wt. 2 lb. 2.4 oz. (969.6 g)

Classification: Helmets

Lobster-Tail Burgonet (Zischägge)

Date: ca. 1630–40

Culture: German

Medium: Steel, gold, brass, leather, textile

Dimensions: H. including nasal 14 1/2 in. (36.8 cm); H. excluding nasal 11 in. (27.9 cm); W. 10 in. (25.4 cm); D. 16 in. (40.6 cm); Wt. 4 lb. 2 oz. (1880 g)

Classification: Helmets

Date: ca. 1630–40

Culture: German

Medium: Steel, gold, brass, leather, textile

Dimensions: H. including nasal 14 1/2 in. (36.8 cm); H. excluding nasal 11 in. (27.9 cm); W. 10 in. (25.4 cm); D. 16 in. (40.6 cm); Wt. 4 lb. 2 oz. (1880 g)

Classification: Helmets

Посоветуйте что можно глянуть по вооружению степных соседей руси до монгольского нашествия. Хазары, половцы вот это все. У Горелика там какие-то закованные в броню сверхтяжелые дредноуты. Так и было? Как их тогда победил голожопый Святослав?

Shield

Date: 19th–20th century

Geography: Kenya or Tanzania

Culture: Maasai peoples

Medium: Leather, wood, pigment, fur

Dimensions: L. 33 1/4 in. (84.5 cm)

Classification: Hide-Implements

Date: 19th–20th century

Geography: Kenya or Tanzania

Culture: Maasai peoples

Medium: Leather, wood, pigment, fur

Dimensions: L. 33 1/4 in. (84.5 cm)

Classification: Hide-Implements

Shield

Date: 19th–20th century

И как? Помогал от винтовок?

Откуда у хазар лонгсворды?

Armet

Armorer: Stamped with the armorer's name, LIONARDO (Italian, probably active in Milan, ca. 1440)

Date: ca. 1440

Geography: probably Milan

Culture: Italian, probably Milan

Medium: Steel, copper alloy

Dimensions: H. 10 3/8 in. (26.3 cm); W. 8 1/4 in. (21 cm); D. 11 in. (27.9 cm); Wt. 9 lb. 4 oz. (4196 g)

Classification: Helmets

Armorer: Stamped with the armorer's name, LIONARDO (Italian, probably active in Milan, ca. 1440)

Date: ca. 1440

Geography: probably Milan

Culture: Italian, probably Milan

Medium: Steel, copper alloy

Dimensions: H. 10 3/8 in. (26.3 cm); W. 8 1/4 in. (21 cm); D. 11 in. (27.9 cm); Wt. 9 lb. 4 oz. (4196 g)

Classification: Helmets

Helmet (Suji-kabuto Akoda-nari)

Date: late 15th–16th century

Culture: Japanese

Medium: Iron, lacquer, copper, gold, silk

Dimensions: H. 10 in. (25.4 cm); W. 17 1/4 in. (43.8 cm); D. 15 in. (38.1 cm); Wt. 8 lb. 4.3 oz. (3750.6 g)

Classification: Helmets

Date: late 15th–16th century

Culture: Japanese

Medium: Iron, lacquer, copper, gold, silk

Dimensions: H. 10 in. (25.4 cm); W. 17 1/4 in. (43.8 cm); D. 15 in. (38.1 cm); Wt. 8 lb. 4.3 oz. (3750.6 g)

Classification: Helmets

Про хазар оспрей есть - The Khazars. A JUDEO-TURKISH EMPIRE ON THE STEPPES, 7TH–11TH CENTURIES AD.

>эта буденовка на хазарине справа

Ой вей, гои таки знают.

Хазары и аланы. Художник О. Федоров.

Почому не копья.

С копьями тяжелая конница, в кольчугах и шлемах.

Красивый.

Городские же, могут себе позволить.

Разве в саадаке не носят готовый к бою лук? Зачем ему лук без тетивы на боку, когда можно положить к остальным вещам в мешок или ещё как-то положить на лошадь?

Так вроде могли носить лук гунны, тюрки, авары.

Но ведь композитный лук без тетивы выглядит по другому. Зачем он его распрямил и запихал в какой-то длинный чехол ?

Не пытайся выглядеть специалистом, будь собой. Луки бывают разной степени изгиба.

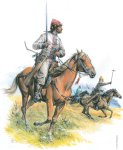

Это татарин из польско-литовского войска на Грюнвальде.

Спасибо. И все же не ясно как бомжи под номером 3 их победили.

>И все же не ясно как бомжи под номером 3 их победили.

Конница всегда проигрывает организованной пехоте.

Здрасьте. Что за оружие у парашютистов на этом плакате? СВТ-40 со свистелками-перделками?

Но Клим Саныч говорит, что Русы перешли на конницу так как надоело сосать у конницы половцев.

>Клим Саныч

Съеби в хрюкач, жучок.

Конной была только княжеская дружина, и то она часто спешивалась.

В слове о полку игореве описывается фаланга - "перегородили поле червлеными щитами". Так что и на половцев русские в основном пешими ходили.

Больше на пулемёт похоже. Скорее всего просто ДП.

>фаланга - "перегородили поле червлеными щитами"

Но ведь у конницы тоже были щиты ?

А главное луки, скачи-стреляй, щитом не прилетит.

Ебать, вы сейчас всерьез буквально воспринимаете поэтическое произведение?

Помнится, шизик притащил филолога Азбелева, который проанализировал Сказание о Мамаевом побоище и другие высокохудожественные источники, а потом достал карту и принялся вычислять, где то поле, на котором русское воинство выстроилось "на десять верст" . Фронт длиной в 11 километров, обычное дело для Средних веков, ага?

Сказание пиздеть не будет. Сказано 11 км - значит 11 км. Сказано "перегородили щитами поле", значит фаланга через всю степь.

Мод, будь человекаом, ответь в соответствующем треде https://2ch.hk/d/res/451903.html#683519

Тамбурмажорские приёмчики https://www.youtube.com/watch?v=3Yf6UZ0-5Cc

Тред целенаправленно не чистили, успокойся. Скорее всего кто-то со схожим айпишником был забанен в другом треде, все его посты на доске потёрли, вместе с тем, что он писал ещё давно.

Такая хуйня получается когда пытаются реконструироать по криворуким надгробиям средних веков. Микеланджело тогда еще не родился.

В прошлом треде скидывали много надгробий. Степень шакальности была минимальна, как ни странно.

Какие нюансы различий кольчуг, изготовленных в Кастилии 11 века и Дании 12 века?

Добейте 51й тред, он вчера всплыл, его добампали, но модер зачем-то снова там потер.

48й тред тоже не в бамплимите.

где-то в Российской Империи

насколько вообще была популярная охота из арбалета в 19 веке в России? я не припоминаю арбалетов в нашем классическом худлите, хотя про охоту писали с чувством и желанием все наши классики

насколько вообще была популярная охота из арбалета в 19 веке в России? я не припоминаю арбалетов в нашем классическом худлите, хотя про охоту писали с чувством и желанием все наши классики

Откуда пик?

Эхъ, какiя знатныя бывали-с в старыя добрыя времена дискотѣкиъ!

Эту книженцию не смотрел http://zapasslov.ru/product_info.php?products_id=4146 ?

Osprey MEN-AT-ARMS 528. The Army of Pyrrhus of Epirus

Comb Morion

Date: ca. 1560–65

Geography: Brunswick, Lower Saxony

Culture: German, Brunswick

Medium: Steel

Dimensions: H. 12 1/2 in. (31.8 cm); W. 9 5/8 in. (24.4 cm); D. 16 5/8 in. (40.3 cm); Wt. 4 lb. 8 oz. (2040 g)

Classification: Helmets

Date: ca. 1560–65

Geography: Brunswick, Lower Saxony

Culture: German, Brunswick

Medium: Steel

Dimensions: H. 12 1/2 in. (31.8 cm); W. 9 5/8 in. (24.4 cm); D. 16 5/8 in. (40.3 cm); Wt. 4 lb. 8 oz. (2040 g)

Classification: Helmets

мне элементарно больно смотреть на эти изображения верховых без сёдел и стремян

и пехотинцы босиком по камням

Это откуда?

зато, наверное, нужна одна большая каменная мозоль между ног

Tannenberg 1410 - Die Belagerung Der Marienburg 1410

Да, как результат см. антропологические исследования скифов. У которых из-за постоянной жизни в седле угнетались мужские гормоны.

Ого, там и про белоруссов должно быть.

Бггг. Не вижу беларусов чет. Неужели западные авторы великорусские шовинисты и отрицают наличие беларусов в 15 веке?

Из книги К. Квятковского "Войска Тевтонского ордена в Пруссии 1230-1525".

> половцы тевтонов били?

На пиках - Грюнвальд. А вообще Тевтонский Орден строил в Трансильвании линию зашиты от половцев.

В 12 веке рукава и подол кольчуги были длиннее.

25 сентября 1396 года близ города Никополь состоялась битва между объединёнными силами венгерского короля Сигизмунда, Французского королевства, Ордена госпитальеров и Венецианской республики, с одной стороны, и войском турецкого султана Баязида I (на стороне турок сражалось сербское войско короля Стефана), с другой. Турки одержали убедительную победу.

По сообщения Иоганна Шильтбергера, турецкая армия насчитывала 200 тысяч человек, у Сигизмунда и союзников было примерно 16 тысяч.

По сообщения Иоганна Шильтбергера, турецкая армия насчитывала 200 тысяч человек, у Сигизмунда и союзников было примерно 16 тысяч.

>турецкая армия насчитывала 200 тысяч человек

Пиздобол уровня Суворова. Тот тоже 100 тысячные армии турков бил постоянно.

Стефан Лазаревич под Никополем. Иллюстрация Марека Шишко.

Ну и? Турки сами часто любили говорить, что ведут армии против неверных по сто-двести тысяч рыл

Одно дело в 18 веке 100тысячные армии, это еще возможно, другое - в 14 веке.

А надгробия с "рыбьей чешуей" и айлетами есть?

Интересно, не видел раньше таких.

А я напоминаю.

Рыцарский готический доспех состоял из десятков элементов и весил 25-35 кг, его вес распределялся по всему телу, поэтому не мешал свободно двигаться рыцарю, также самостоятельно садиться на коня. Доспех практически не пропускал воздух, поэтому в нём было очень жарко и очень часто рыцари на полях сражений погибали не от полученных ранений, а от удушья.

Рыцарский готический доспех состоял из десятков элементов и весил 25-35 кг, его вес распределялся по всему телу, поэтому не мешал свободно двигаться рыцарю, также самостоятельно садиться на коня. Доспех практически не пропускал воздух, поэтому в нём было очень жарко и очень часто рыцари на полях сражений погибали не от полученных ранений, а от удушья.

>сражений погибали не от полученных ранений

Че за бред? Даже готика легко вскрывается от клевцов и прочих молотов с плачевными последствиями для носителя доспеха, а от алебард уже ничто не поможет. Это тебе не игрушки, где доспех - это непробиваемый терминатор. В реальности оружие имеет силу, а металл - определенную прочность, которой, с учетом крайне говняного металла в средневековье, было просто не по силам выдержать энергию удара молота или топора.

https://youtu.be/qhknaG9ifbs

А еще рыцари ссали и срали прямо в доспехи, ведь быстро снять их без посторонней помощи невозможно.

Меч весил 15кг, полэкс - 30кг, алебарда - 45кг, шлем типа "салад" - 25кг, кираса - 55кг, рыцарское копье примерно 35кг. Сами люди были небольшого роста, примерно 150 см.

Сила натяжения английского лука - 1.5 тонны, сила натяжения тяжелого арбалета - 2 тонны, вес павезы - 120кг. Доспех коня весил 550 кг. Конь весил 3 тонны и размером был со слона. Слоны были размером с синего кита и весили 465 тонн, вес доспехов слона - 230 тонн, один доспех ковали 10.000 кузнецов. В городе в каждом доме жило по пять тысяч ремесленников, а всего домов было десять тысяч, поэтому делали доспехи для синих китов которые весили 50 килотонн и размером были с Мадагаскар. Доспех для них делали 100 лет.

В реальности противников с клевцами и алебардами рыцари избегали.

Клевцами и полэксами сами рыцари часто пользовались.

>полэксами

Потому что больше особо никто и не умел.

Да всем похуй на этот парадный шлем. Неси что-нибудь поинтереснее.

Парадные доспехи шведского

короля Эрика XIV. 1563 г.

Опять поздние парадные латы. Было уже.

Armored Cavalryman

Date: 18th–19th century

Culture: Tibetan, and possibly Bhutanese and Nepalese

Medium: Steel, iron, gold, silver, copper alloy, brass, wood, leather, textile, bone, horn, silk, hair, turquoise, lead

Dimensions: as mounted, H. approx. 55 in. (139.7 cm)

Classification: Armor

Date: 18th–19th century

Culture: Tibetan, and possibly Bhutanese and Nepalese

Medium: Steel, iron, gold, silver, copper alloy, brass, wood, leather, textile, bone, horn, silk, hair, turquoise, lead

Dimensions: as mounted, H. approx. 55 in. (139.7 cm)

Classification: Armor

>парадные латы

И что с ними не так?

Зачем в 15 веке делали глистов на сабатонах?

Винтовка со штыком выглядит как из Второй мировой войны.

Зачем в 21 веке делают подвороты на штанах?

Потешный муриканский иллюстратор нарисовал вместо львицы пуму, потому что mountian lion. Лол, блядь, дебилы необучаемые.

Да, посадку он тоже нарисовал неправильно.

А что не так? Поясни.

Мне кажется, что всё норм:

https://www.youtube.com/results?search_query=bareback+gallop

https://www.youtube.com/results?search_query=bareback+jumping

Кал, лезешь.

А, точно, нужно же говно с грязью, ржавчина, асиметрия и кривота, да.

Репорт

Ты забыл про потёки рвоты на забрале.

Потому что тред не об истории вообще, а о воинах. И при этом, не об их персоналиях, а значит, о снаряжении и вооружении. А доспехи - это снаряжение.

>Даже готика легко вскрывается от клевцов и прочих молотов с плачевными последствиями для носителя доспеха, а от алебард уже ничто не поможет.

Нет абсолютно никаких оснований так полагать. Более того, нет оснований полагать что самый дешевый доспех пехота из говностали вскрывался клевцом, не то что готика.

Ножки надобно под себя поджимать. Византийцы вон и на серьёзных сёдлах да со стременами сиживали в позе "старшина на табуретке".

Кто первым придумал ввести всеобщую воинскую обязанность в мирное время? Я знаю, что во время ВФР вместо рекрутской системы ввели всеобщую, но Франция все таки постоянно воевала и потом эту систему отменили.

Норвегия сейчас с кем-то воюет? А они даже женщин стали призывать.

Насколько достоверны византийские изо? Их случайно не по канону рисовали, как иконы?

Че там блять уметь? Это обычный топор, любой крестьянин с детства умел им пользоваться.

>полэкс

>это обычный топор

Гитлерач, никогда не меняйся. Лет десять жизни прибавил.

Да это обычный топор. Но для диванных военов это конечно же невероятно сложное в постижении оружие..

Посмотрел на сей девайс и шото мне кажется, что в масс зарубе им больше тыкают, чем рубают?

Вахтер, успокойся.

>Уноси своих кокореконов, даун

>Репорт рекона

Это молот. Техника похожа, их часто вместе называют, но всё же это разное оружие.

Их вообще использовали на войне? В поединках - да, вещь популярная, но на войне?

"La despedida", cuadro de Augusto Ferrer-Dalmau que el pintor de batallas hizo expresamente para la portada de "Sidi".

А ведь это не сильно тяжелее чем какой-нибудь римский всадник времен Пунических Войн.

>Их вообще использовали на войне? В поединках - да, вещь популярная, но на войне?

На иллюстрациях нет-нет, но проскакивает.

Ну на первой-то очень даже та самая поза. А вторые две сходу не узнаю, это не XII век ли уже?

Вполне достоверны, но нужно уметь их "читать", а это весьма непростое искусство.

Бацинет из Рязани

Это 14 век?

Да.

Может это просто криво сделанный шишак? Бацинет должен закрывать затылок и уши.

Он вообще почему-то урезаный.

А такие шлемы могли встречаться при Жанне Д'арк в1425-1430?

У этого шлема завихрения наподобие пикрелейтед, только попрямее. У европейских такие разве встречались?

Для чего на русских шлемах такой шпиль?

В пехоте, только без забрала.

Гранение и в Европе иногда встречалось

А такие забрала были?

Для таранного удара.

Ранний бацинет из Италии 1325-50. Тоже с гранями.

Это не штык, а сошки.

Анон, а есть археология с пробитыми доспехами доогнестрельной эпохи? Всё что нашёл это пикрелейтед, но последующий гуглинг показал что это фейк 19 века.

Крайне мало. А если есть, то большинство пробитий несмертельны.

То есть на Куликовом поле дружинник такой мог носить? Кстати, какой был самый распространенный тип шлемов на Руси в то время?

> То есть на Куликовом поле дружинник такой мог носить?

Кончено нет. Это единичный случай, изготовленный даже не на Руси.

>единичный случай

Вроде в Задонщине упоминаются "шеломы немецкие".

>большинство пробитий несмертельны

Булавой ебанут, доспех ваще пробит не будет, а кости сломаются.

> а кости сломаются.

Пруфы в студию.

Не украли, я прямо позаимствовали. Пикельхаубе тоже в Росси появился.

Удар саблей сверху скользнет в сторону.

>Пикельхаубе тоже в Росси появился.

Но таки разработал его рассовый прусак фон Киль по приказу Клауса Гольштейна. Так что то такое.

>Клауса Гольштейна

Так получается, Николай II тоже Клаус?

Так-то да, это одно имя, просто в разных формах.

>Так-то да

Я вот к чему, он был "прославлен в лике святых Русской православной церковью как страстотерпец". Это что же выходит: Николай II - это Санта-Клаус?

Конечно! Мы с детства с семьей на рождество доставали фотографию Николая в рамке и ставили на самое видное место. Песни пели там, яйцами чокались, в баню ходили. Праздник, да.

>Николай II - Санта-Клаус

Ага, а Иисус разрушил стены Иерихона, разгромил и повесил пять царей и остановил солнце ради победы в битве. А его сводный брат апостол Иуда стал мучеником в Армении.

Мало ли тезок на свете, Санта - это всегда Николай Чудотворец, он же Микола Угодник

Это закос под зуавов или оригинальная испанская приколюха?

Я так понял это каталонские добровольцы.

https://abcblogs.abc.es/ferrer-dalmau/otros-temas/orgull-proyecto-de-un-cuadro.html

Французский гусар 1792-93

Больше похоже на прусского черного гусара.

Да, это чёрный гусар, но французский. Из эскадрона hussards de la mort. Они всего год просуществовали, их быстро распустили.

Рядовой гусарского полка №14 Hadik, Австрия, 1756 г. Иллюстрация Сергея Петрова.

Французский гусар полка LAUZUN, 1786 год.

Времена идут, а каргокульты не меняются. Интересно, как оригинальные гусары смотрели на этих подражателей?

>каргокульты не меняются

Да половина истории униформы - каргокульт.

что-то типа маршальского жезла

Оберст (полковник).

Растяжки 18 века.

напомнило, что Шеленберг имел выдвижные (нажатием кнопки) автоматы в своем рабочем столе

конечно, он ими ни разу не воспользовался, но он очень любил свою работу

Выглядит как что-то пришедшее от охотников. Только человек уменее кабана, я думаю.

Такие штуки и сейчас можно встретить в деревнях, где много зверя не боящегося залезать в огороды. Но и против домушников тоже неплохо зашло бы, если бы не законодательство.

Бля, это что-то театральное или прямиком из Штаба Дивизии Тяжёлых Пулемётов?

>Бля, это что-то театральное или прямиком из Штаба Дивизии Тяжёлых Пулемётов?

Ну так кизяк же, все что блестит на грудь вешает https://ru.wikipedia.org/wiki/Гаранин,_Михаил_Михайлович

Когда в армиях впервые появились боевые маги капелланы или их аналоги? Не могу найти пруфов массового применения до первой мировой.

Да на груди вроде не так страшно, а вот на плечах и на голове... Хотя в его биографии сказано, что он одно время в Афган был откомандирован — может, там такое носил. Ты, вообще, где такого красавца нашёл?

Еще в античность перед сражением совершали жертвоприношения и гадали по внутренностям жертвенных животных.

Почему в 16 веке перестали носить сабатоны?

Не перестали, гугли жандармов.

А в прочих войсках просто нужно было облегчение по тем или иным причинам, вот доспех и таял от конечностей и сердцу, в конце оставив один лишь нагрудник.

Этим занимались сами военные. Специальных войсковых жрецов не было.

Решил немножко погуглить - нашёл фото: Аманулла-Хан в характерной шапке с кисточкой. Так что моя догадка верна - это Михал-Михалыч в Афгане фоткался. И орден огромный, похоже, тоже местный.

И шлем.

Это рифление как у максимилиановских доспехов? Или это они и есть только не полные?

Этот носок после продевание в стремя уходил в низ под собственным весом тем самым более надежно фиксируя ногу в стремени.

Носы такие были и отсоединяющимися.

А вот утиные лапы это да, дань моде.

>А в прочих войсках просто нужно было облегчение

Ага, а то заебалась пехота в фуллплейтах бегать.

Первое. Конкретно эти доспехи похожи на almain rivet, только в неполной комплектации.

У тебя там написано: максимилиан стайл.

>не пробьёт, а шейные позвонки сломает

Да, и?

Тяжелая - да, заебалась. Легкой всегда было похуй.

Не нашёл фильмотреда, решил запостить сюда: https://www.youtube.com/watch?v=UIxUNcqV0wo

Поясните за историчность одежд, вооружения. Есть у кого инфа ну или просто мурзилки по сакам массагетам?

Поясните за историчность одежд, вооружения. Есть у кого инфа ну или просто мурзилки по сакам массагетам?

Спс, пойду туда запощу еще тогда.

До какого периода кирасиры носили доспех в 3/4?

Примерно до середины 17 века.

То есть под Веной в 1683 году самыми одоспешенными были польские гусары.

Бля опять сильная независимая женщина воен.. Короче историчностью и не пахнет.

Это реклама?

Геродота поблагодари.

Гусары вообще были необычным решением как раз из-за этого, что все от доспехов отказывались, а эти внезапно в рыцарей решили поиграть, в доспехах и с длинными лансами.

Почему у русских всегда так криво выглядят шлемы? Они ирл такими были или это криворукие дебилы делают? Или не делают, а пишут и рисуют работы, после которых их уже делают?

Как ты определяешь степень кривости шлема?

Я имею ввиду не историчность, а внешний вид, то, как он сидит на голове. Просто этот, на картинке, выглядит как кастрюля.

Про сами шлема я не знаю, потому и спрашиваю.

Под кастрюлей я имею ввиду то, что шлем больше головы носителя. Понятно, что подвеска, всё такое, но выглядит странно.

Тогда причем тут:

>Конкретно эти доспехи похожи на almain rivet

А что было разделение на тяжелую и легкую пехоты?

Да ладно!

В 1650х еще даже полные могли носить имхо.

Исчезли они к концу 17, началу 18.

Скорее всего.

>а эти внезапно в рыцарей решили поиграть, в доспехах и с длинными лансами.

Гусары в этом виде разве не в 16 веке появились, когда все вокруг всё еще играли в рыцарей?

>В 1650х еще даже полные могли носить имхо.

Могли наверное, но уже редко.

Легкая пехота - аркебузиры и мушкетеры. Пикинеры, двуручники, алебардисты и щитоносцы - тяжелая пехота.

Чётко - нет, но условно можно разделить.

> Гусары в этом виде разве не в 16 веке появились, когда все вокруг всё еще играли в рыцарей?

Гусары меняли свою экипировку, она разной была. Но в целом, да, ты прав. Но всё же поляки не убрали гусаров в закрома, как в остальной Европе и это было необычной тактикой.

Не поэтому ли поляки всосали?

> Пикинеры, двуручники, алебардисты и щитоносцы - тяжелая пехота.

И когда у них были фуллплейты?

Ты дурачок?

Отчасти поэтому.

Просто они ретроградски держались за свою армию - нужно же куда-то гоноровитых шляхтичей девать.

Сначала, как я писал, это было удачным решением, но вокруг них военное дело не стояло на месте и развивалось, в отличии от самих поляков и со временем их преимущество стало обузой.

Но, конечно, армия армией, но у РП управление было никакое, там несложно было всосать.

Ну это похожий по типу случай когда испанцы держались за свои терции несмотря на стремительное развитие полевой артиллерии и применении линейной тактики построения.

Мушкеты и пушки похоронили старое, или скорее отодвинули на задний план.

Кстати вопрос.

Почему в век больших гнутых шляп, мушкетов, рапир и Дартаньянов, сами мушкетеры постоянно показываются как воюющие без какой-либо серьезной защиты. Например чем им помешала бы хотя бы кираса, нагрудник?

Даже в стычке с холодным оружием колоть пришлось бы в другие части тела что не особо смертельно за исключением горла, головы. Пули на излете или из пистолей могли бы быть остановлены металлом защиты.

>сами мушкетеры постоянно показываются как воюющие без какой-либо серьезной защиты. Например чем им помешала бы хотя бы кираса, нагрудник?

https://www.youtube.com/watch?v=X1WwQkeDuXs

в РИ уйма дворян начинала службу до начала 19 века в адъютантах у всяких титулованных крупных военачальников

кому и сколько вообще полагалось алъютантов? навряд ли стали бы брать 17-летнего юнца в единственные адъютанты, я думаю

кому и сколько вообще полагалось алъютантов? навряд ли стали бы брать 17-летнего юнца в единственные адъютанты, я думаю

Тогда к чему было если у тяжелой пехоты фуллплейтов не было?

Кому и когда поляки всосали из-за гусаров?

Начинали не в адъютантах. Изначально новорожденного шкета 0,5-1 годика приписывали рядовым к полку какому-нибудь. К 10 годам он поручик, к 17 капитан в связи с выслугой лет. Причем к этому времени офицеры обрастали медалями и наградами, формируя послужной список. Затем они часто, хотя и не всегда, шли в адъютанты. Фишка в том, что чем выше звание у офицера, тем выше званием его адъютанты. Поручика тупо не пускали к генералу, а генералы адъютантили у маршалов.

Одного естественно адъютанта генералу мало, но толпу генерировать вокруг себя тоже не в кайф, поэтому брали одного-двух приближенных и всяких вестовых на подхвате.

Корсунь. Тупо шли гусарами на пехотные укрепления казаков.

>Затем они часто, хотя и не всегда, шли в адъютанты.

В смысле физически шли, до того дома жили, учились, ну ты понял.

Т.е носили?

Или только в боях на войне?

Смоленск вроде тоже.

А гусары тут при чём? Тут очевидный проёб командования. Лезть на укрепления конницей всегда было очень глупым решением.

Если их не носили то почему ископаемая кираса с планкой для стрельбы?

Ставка на них как на главную ударную силу очевидно.

Что в век пушке и мушкетов - уже глупо.

Как вариант - какая-то экспериментальная хуитка. Что за кираса такая и сколько таких нашли?

>Что в век пушке и мушкетов - уже глупо.

А что насчёт всех их побед в тех же веках?

Не веках, а годах. И вопрос с кем воевали?

Хороший тред. Ишпанцы виноваты в том, что тупо держались за терции, а Речь Посполитая промахала из-за гусар. Так и запишем. Охуенный тред.

Но видос одного чувака тоже не показатель того что так не носили.

Он все таки не мушкетер тех лет. Привычки нет, понимания нет что и как.

>Не веках, а годах.

Нет. именно веках, потому что речь идёт про 16-17 века.

>И вопрос с кем воевали?

Я чет не понял, ты сейчас всерьез спрашиваешь потому что не знаешь, или что?

Вот и я охуел мальца.

Видос того чувака скорее показатель что носили. Каким хуем он доказывает что не носили я так и не понял. В начале видео приводят цитату что в 1611 в джеймстауне установили закон по которому мушкетерам надо было носить броню, и что мушкетеры её модифицировали, и дальше мужик показывает почему модифицировали и как.

>Нет. именно веках, потому что речь идёт про 16-17 века.

Нет не в веках.

Ибо в начале 16 века пушки и мушкеты это одна сила, а в 17 это уже другая, куда более эффективная вещь.

>Я чет не понял, ты сейчас всерьез спрашиваешь потому что не знаешь, или что?

Тебе на пальцах надо объяснять что разные страны имели разную степень оснащения и тактику?

>Тебе на пальцах надо объяснять что разные страны имели разную степень оснащения и тактику?

На пальцах объясни почему ты берёшь одну битву и спокойно делаешь выводы основываясь на ней, а когда я ссылаюсь на все победы гусар ты внезапно хочешь уточнять с кем они воевали, словно все победы гусар были одержаны против голожопых дикарей?

>Но видос одного чувака тоже не показатель

В видосе рассказывается, почему стрелять из мушкета в кирасе неудобно.

Поэтому варианта 2: лепить на кирасу упоры, что, в общем, не добавляет удобства, или вообще не носить кирасы.

> не показатель того что так не носили.

Так иконографии бездоспешных мушкетёров полно. Опять же по ведомостям всяким часто ли мушкетёрам полагались кирасы?

На пальцах объясни где я взял одну битву.

И также на них же, почему ты рассматриваешь историю как статичный объект и берешь все победы за промежуток, не видя общей картины уменьшения эффективности одно рода войск и как следствие - поражения?

В Англии во время Гражданской войны 1642-1649 гг. был всего один кирасирский полк у Парламента, и он показал себя хреново, был разбит роялистами под Раундвей-Даун, и его переформировали в конные аркебузиры.

В остальной Европе только в СРИ к концу тридцатилетки остались кирасиры в 3/4 доспехе.

В 17 веке были полные парадные доспехи у высшей знати, самый поздний - доспех Людовика 14го, изготовлен в 1668 году.

>он показал себя хреново, был разбит роялистами

Безотносительно вызывания Василия: а причины этого разбирались какими-то исследователями?

>На пальцах объясни где я взял одну битву.

>И также на них же, почему ты рассматриваешь историю как статичный объект и берешь все победы за промежуток, не видя общей картины уменьшения эффективности одно рода войск и как следствие - поражения?

Вот я тебя и прошу показать мне общую картину уменьшения эффективности, на фактах. Потому что ты берёшь один проигрыш и делаешь вывод об общей картине, я тебе напоминаю про победы и ты начинаешь маневрировать.

Чет для парадных они какие-то уебищные.

Журнал "ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОЛЛЕКЦИОНЕР".

Хуево искал видать ты, или может быть непонятно что именно ты ищешь, почитай про восстания иудеев,там зачинщики священнослужители.

>они какие-то уебищные

Ты сейчас большую часть доспехов 17 века описал.

Ну они же не парадные! Парадные надо хотя бы позолотить для приличия, не? Или тогда в моде был примитивизм?

Почему доспехи 16-17 веков такие всратые?

>Потому что ты берёшь один проигрыш

Покажи мне этот факт где я что брал.

>я тебе напоминаю про победы

Покажи мне по годам какие победы.

А то берем победы начала 16 века, размазываем на весь 16 и начало 17 и приходим к выводу что гусары - также и одинаково эффективны.

Это ли не маневр или ты меня не понял что я имею ввиду?

Ты ебанутый?

Самые лучшие образцы вообще из этих веков.

Доспехи 16 века были лучшими в плане защиты, эргономичности и дизайна. Алсо, самыми сложными. Доспехи 17 века и правда были шагом назад, причем на столетия три. Я даже не уверен что в 13 веке такую же хуйню бы лепили еслиб имели технологии.

Мода была на длинные носки. А доспехи всегда следовали моде. Ну кроме доспехов 17 века, они хз чему следовали вообще.

Я вообще не видел позолоченных доспехов 17 века, может и были, хз.

> Доспехи 16 века были лучшими в плане защиты

Если только максимилиан.

>и дизайна

Субъективно. Даже боевые доспехи конца 15 были очень пышные и нарядные.

Были, но редко.

Эти однотонные узоры, шоб бохато, смотрится вырвиглазно.

>Субъективно.

Объективно. В 15 веке почти не использовали золочение, в 15 веке редко практиковали воронение, никогда не практиковали тиснение и чеканку. Банально техник, которые были нужны только для красоты, было меньше.

Но таки ето позолота.

>В 15 веке почти не использовали золочение

Повсеместно использовали для забрал, наголенников и прочих элементов.

>Если только максимилиан.

И нет, не максимилиан. Частота термообработки стали в 16 веке могла достигать 90% у каких-нибудь немцев, для бОльшей части 15 века термообработка была скорее исключением, это стало меняться только под конец.

>бОльшей части 15 века термообработка была скорее исключением, это стало меняться только под конец.

И всех французов при азенкуре убили английские луки?

>Повсеместно

Вот тут я бы поспорил. Золочение в 15 веке редкость. Заполируют в зеркало и уже хорошо.

Нет, внезапно нормализованных 1.5-2 мм стали хватало с головой чтобы лонгбоу нихуя не мог сделать. Как впрочем и арбалет и вообще любое ручное оружие 15 века.

Арбалет пробивал любые доспехи 15 века.

К сожалению нет, даже 1200+ фунтовый арбалет еле справлялся с гамбезоном.

Доспехи, сделанные из современной высококачественной стали лонгбоу не пробьет, конечно. Но я сомневаюсь, что в начале 15 века сталь была такая же.

-->

По уровню защиты примерно такая же. С 12 века европейцы начали юзать передельный процесс, который представлял из себя выплавку руды и угля в высокой доменной печи, в результате чего получался полностью жидкий чугун, который отделялся от бОльшей части шлаков, который потом повторно перегоняли через печь и получали весьма чистую сталь с редкими включениями шлака, которые при правильной ковке могли даже служить как система рип-стоп, предовтращая трещины.

Такая сталь была хуже современной в основном в плане ковкости и термообработки - благодаря современным тех. примесям работать со сталью намного приятнее.

Алсо, вторым популярным процессом получения стали была многократная перековка куска крицы слоям(ага, как катана), только в масштабе 20-30 кг куска крицы при помощи 150 кг механического молота, приводимого в движение рекой.

В результате получалась еще более чистая сталь, практически свободная от шлаков, так еще и гомогенная, то есть от современной её отличало только отсутствие тех. примесей, что облегчают ковку и термообработку.

Тем не менее с термообработкой немцы справлялись на ура: на микроструктуре таких сталей видно идальный сорбит отпуска - результат тяжелодостижимый даже для современных кузнецов.

Фокус, таким образом, заключался в том, что ни железо, ни сталь сами по себе для изготовления оружия не годились. Из стали можно было сделать средних размеров нож, наконечник для стрелы или топор (типа колун). Для того же, что бы изготовить, например, меч, приходилось делать бутерброд из двух пластин железа, между которыми закладывалась стальная пластина. При заточке мягкое железо стачивалось и появлялась стальная режущая кромка. Еще проще было приварить стальное лезвие к железному обуху, - но такой тесак или топор приходил в полную негодность после стачивания стальной части. Реже, железный сердечник оковывали сталью снаружи. Такое оружие, сваренное из нескольких слоев с разными механическими свойствами, называлось сварным. Общими недостатками этой технологии являлись массивность и недостаточная прочность изделий. Сварной меч весил не менее 6-ти килограммов и не мог пружинить, вследствие чего неизбежно ломался или гнулся при ударе о непреодолимую преграду. Профессия оруженосец возникла не случайно, - было что и зачем подносить своему сюзерену.

Отсутствием упругости недостатки сварного оружия не исчерпывались. В дополнение к упомянутым недостаткам, его, например, невозможно было толком заточить. Железу можно было придать какую угодно остроту (хотя и стачивалось оно со страшной скоростью), но и тупилась мягкая режущая кромка из железа почти мгновенно. Сталь же точиться не желала, - режущая кромка крошилась. Здесь налицо полная аналогия с карандашами, - мягкий грифель легко сделать очень острым, но он сразу затупится, а твердый до особой остроты не доведешь, - десять раз сломается. Так что бритвы приходилось делать из железа и точить. Непрерывно.

Был, правда, один способ сочетать остроту изделия с твердостью режущей кромки. Для этого надо было сначала заточить лезвие, а только потом закаливать его. Но такая заточка была возможна только один раз и служила не долго, - стальная кромка быстро крошилась и иззубривалась. В целом, сварное оружие не превосходило остротой столовый нож. Уже одно это обстоятельство требовало делать его очень массивным для придания удовлетворительных рубящих свойств.

Такой хуйней запаривались до конца 14 века, когда описанные мной технологии не стали повсеместными и делать цельные изделия из стали не стало проще и доступнее, чем лепить бутерброды из железа и стали.

>меч весил не менее 6-ти килограммов

Опять эта хуйня. Речь идет про двуручный меч длинной 2 м?

Хз кстати про что он. Вот меч 12 века, который явно делали методом бутерброда, ибо тогда это был самый распространённый метод, и он весит 680 грамм.

Вот меч 16 века, уже явно из стали, ибо тогда из железа не делали почти ничего. Вес похожий.

А всё потому что вес оружия диктуют не технологии, а люди, которые ими пользуются и никому не охота было махать 6 кг дубинищей. Даже булавы столько не весили, лол.

Есть каролингские мечи весом больше килограмма. В 12 веке романские мечи стали легче?

это шпага

Необязательно. Вес конкретного меча зависит от того, кому его делают и для чего его используют. Если владелец желал иметь меч весом кг и выше это его дело, но однозначно одно: никто не воевал одноручными мечами весом в 6 кг, ибо это тупо нереально для обычного человека. Даже двуручи редко превышали 3 кг.

Вплоть до середины 19-го века наиболее употребительным оставалось холодное оружие, именно оно вызывало от 70 до 90% всех боевых потерь. Исход сражения в ту эпоху решался в рукопашной схватке. Современная массовая культура выдает массу информации о вооружении тех времен, - целый пласт современной культуры фэнтези - энергично эксплуатирует средневековый антураж, однако, авторы художественных произведений мало заботятся о правдоподобии технической стороны повествования. Иногда это раздражает.

Для шпаги он коротковат и лезвие плоское, а не гранёное. Так что это всё еще рубящий меч.

Боевые топоры так же были популярны со времен каменного века. Но и после его окончания их продолжали делать из меди, бронзы и железа по всему миру. В Западной Европе каменный век (в смысле период, когда железо еще не до конца вытеснило камень, как материал для изготовления орудий труда и оружия, - бронзе это не удавалось ни когда) закончился только в 11-м веке, - англосаксы в войске короля Гарольда имели в большинстве каменные топоры, стрелы с костяными наконечниками и железные ножи. Естественно, это было вооружением ополченцев из хирда, а не рыцарей круглого стола. Каменным и костяным по преимуществу оружием отбивались прибалты и финны от крестоносцев, - а это уже оказывались 12-13 века. Все эти народы, конечно, умели уже делать и железо, но еще не могли получить его в необходимом количестве.

Металлические топоры сначала делали из меди, хотя превосходство меди над камнем как материала для изготовления топоров следует считать спорным, - но бронза уже вполне подходила. Затем топоры стали делать из железа. Могла употребляться даже твердая сталь в чистом виде, - но в этом случае режущая кромка выходила слишком короткой. Из чистой стали скорее можно было сделать хозяйственный топор, - боевые топоры с широким лезвием надо было сваривать. Преимуществом боевого топора в сравнении с другим оружием являлась большая эффективность рубящего удара, - сам топор был тяжел и центр его тяжести находился высоко. Топором удобно было разносить вражеские щиты и разрубать шлемы. К тому же и сделать топор было много легче, чем рубящий меч. Недостатками боевого топора являлись плохой баланс и аэродинамика, - из-за высокого и асимметрично расположенного центра тяжести, на то что бы размахивать топором, уходило много сил. Очень неудобно было топором отражать удары. Не смотря на эти недостатки большинство рыцарей вплоть до 13 века вооружалось топорами. Даже если рыцарь и заводил себе меч, то топор непременно оставался при нем, - про запас. Меч в бою скоро ломался, положиться на него было нельзя.

Улучшить балансировку топора можно было двумя путями, или искривив рукоятку, или уравновесив лезвие, - например, сделав его двусторонним. Искривление топорища, подобно тому, как это делается в хозяйственных топорах, не давало вполне удовлетворительного результата, так как центр аэродинамического сопротивления все равно оказывался смещенным. Лучший результат давало превращение топора в обоюдоострую секиру, - но в этом случае оружие еще более утяжелялось и для его облегчения приходилось укорачивать лезвия, - а топоры с коротким лезвием имели привычку застревать в щитах, что было не желательно. Тем не менее, секиры были популярны и у греков (у них это было вообще единственное бронебойное оружие), и у франкских вождей. Весили боевые топоры и секиры по 5-10 килограммов. Легче их сделать и не стремились.

Оригинальным видом боевого топора был клевец, у которого лезвие заменялось подобием клюва, - клевец можно скорее назвать боевой киркой. Такой топор можно было менее 3-х килограммов весом и до 80 сантиметров длиной, но он пробивал любые доспехи.

В 14-15-м веках европейские мечи стали несколько менее тяжелыми и неуклюжими, вес их теперь колебался от 5-ти до 8-ми килограммов. По мере совершенствования технологий, клинок удлинялся, становился уже и легче. Все мечи стали приспосабливаться и для колющего удара. В некоторых случаях лезвие затачивалось с обеих сторон, но только на две трети длины, - ближайшая к рукоятке часть клинка отгораживалась дополнительной гардой и служила для отбивания ударов, - такой меч меньше приходилось вертеть в руке. Кроме этого, массивный обух возле гарды смещал центр тяжести к рукоятке, что упрощало управление мечом. С той же целью на конце рукоятки часто делали сферический наплыв, - противовес. Но эти меры ни как не способствовали облегчению оружия.

В этот период в Европе топоры, наконец, вытесняются мечами, хотя в 14-м веке все еще обязательно присутствуют в качестве резервного оружия, - все-таки и самые лучшие сварные клинки оставались оружием не надежным. Другой вопрос, что в Европе к тому времени уже появились деньги, а следовательно, и возможность импортировать металл из Азии.

Ножен сварной меч часто не имел. Носить его просто на перевязи было не опасно, так как он не бывал настолько остер, что бы им можно было случайно порезаться. Отсутствие ножен позволяло немного выиграть в весе боевой выкладки.

В азиатских странах на рубеже нашей эры цивилизация не была разом отброшена на тысячу четыреста лет назад, как это случилось в Европе. По этому, Азия не только наверстала свое семисотлетнее отставание, но и к 8-му - 9-му веку ушла вперед, по сравнению с античной цивилизацией средиземноморья. В этот период в Азии уже появляется много такого, что и не снилось римским мудрецам. В частности, порох и дамаск.

При использовании для изготовления рубящего меча дамаска, у мастера средней квалификации получалась сабля весом в 0.9-1.8 килограмма (без ножен), которой можно было разрубить не слишком качественный шлем, и которая не ломалась без крайней необходимости. Дамаск в Азии приобретает известность с 6-го века и уже в 10-11 веках производство полноценных дамасковых клинков в Азии началось серийно. В 14 веке в Азии сварные мечи уже полностью были вытеснены дамасковыми саблями.

В Европе дамасковое и передельное оружие стало массово производиться с 16-го века. Если азиаты обычно придавали сабле форму рубящей кромки кривого меча, - так было привычнее, то европейцы кроме сабель стали делать и прямые палаши. Двусторонняя заточка сразу вышла из моды, так как для рубящего оружия два лезвия роскошь, к тому же не способствующая уменьшению веса. Вертеть в руке саблю или палаш, делая мельницу, или поворачивая оружие плоской стороной для отражения удара, особой необходимости не было, так что сабли и палаши скоро приобрели закрытую гарду, защищающую руку и смещающую вниз центр тяжести. Кроме европейцев, палаши предпочитали китайцы и, вопреки всеобщему убеждению, турки. Палаши обычно были тяжелее сабель около 3-х килограммов прямой рубящий клинок при той же прочности выходил тяжелее кривого.

Мечи, однако, некоторое время продолжали развиваться параллельно с саблями, но уже как особый вид оружия. Разница обозначилась в следующем: у сабель, шпаг, палашей и всяких там рапир центр тяжести располагался в близи гарды, у европейских мечей на первой трети дины клинка, а у азиатских даже на второй трети. Азиатские кривые мечи 13-го 16-го веков отличались от сабель в том отношении, что клинок у них расширялся к концу, смещая цент тяжести вперед. Это существенно увеличивало силу рубящего удара, притом, что отсутствие противовеса и кривая форма позволяли сделать меч не многим более тяжелым, чем сабля не более 3-х килограммов. Недостаток же заключался в том, что ни чего особо изящного в плане фехтования таким мечом изобразить было невозможно. Меч с расширяющимся клинком, с одной, но прямой рубящей кромкой, назывался тесаком и имел некоторое распространение у русских.

Европейские прямые мечи в конце 16-го века наконец приобрели настоящий средневековый вид, - подходящий для рисовальщиков иллюстраций к героик фэнтези. Длинные обоюдоострые мечи состояли на вооружении элитной европейской кавалерии до середины 17-го века. Длина клинков у них иногда достигала метра, а вес не превышал 4-х килограммов. Но, в сравнении с палашами такие мечи имели только эстетическое преимущество. До 15-го века очень похожее оружие было у японской и китайской кавалерии.